-

行动探索 | 广州番禺国际创新城起步区修建性详细规划

CONSTRUCTIONAL DETAILED PLAN OF INTERNATIONAL INNOVATION CITY'S STARTING AREA IN PANYU GUANGZHOU

广州番禺国际创新城起步区修建性详细规划

项目地址:广州番禺

项目规模:41.5公顷

开始时间:2017年4月5日

设计团队:秦雨、王歆、田欣、曾嘉康、雷新财、陈永青

全文1700字,阅读需要3.5分钟

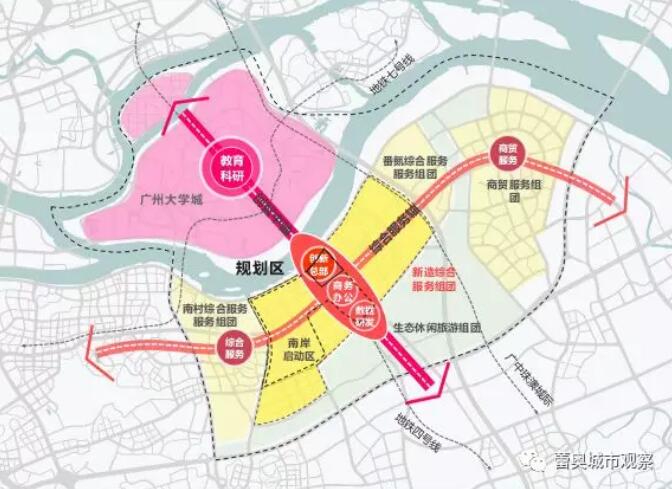

项目背景项目位于番禺国际创新城起步区,规划范围约41.5公顷。规划区正对广州大学城教育科研聚集地创智中轴,位于区域创智中轴与综合服务轴交汇之地,主要承担创新总部、商务办公功能。

随着中央各主管部委到行业、省市,多点、多层次的智慧城市规划纷纷出台,对智慧城市发展的政策推动力不断加强。 在《十三五规划》、《新型城镇化发展规划》、《中国制造2025》等国家级战略文件中,均将智慧城市、智慧产业等发展方向作为我国城市未来的重要发展方向之一,未来城市的信息化、智慧化已成为新的发展趋势。

番禺区作为国家首批智慧城市试点城市,引入“碧桂园+思科”联合开发本项目,意图结合碧桂园在地产开发方面的优势与思科在智慧城市技术上的优势,在智慧城市风貌塑造、智慧城市技术引入等方面实现平衡。

思路内容在思科和广州市深度合作的背景下与上位规划的要求下,进一步明确”思科智慧城“的总体定位,在此基础上,从以下几个方面对片区进行了详细设计:

合理化功能布局:从需求出发设计不同的功能模块,在控规框架下定性定量予以落实,确定空间布局。

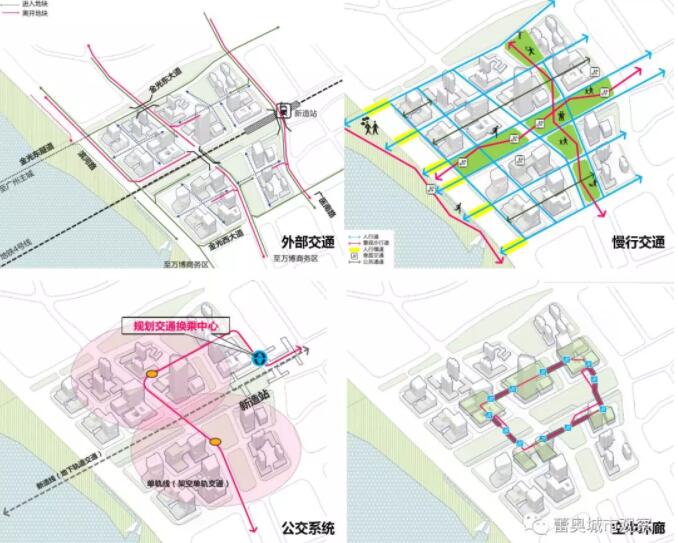

多层次网络系统:强调人车分离,形成地上、地面、地下多层次垂直交通体系,鼓励步行和自行车等可持续健康出行方式。

开放公共空间:改善开放空间环境和引入新开放空间类型,塑造各类公共、半公共和私人空间,并形成有机整体。

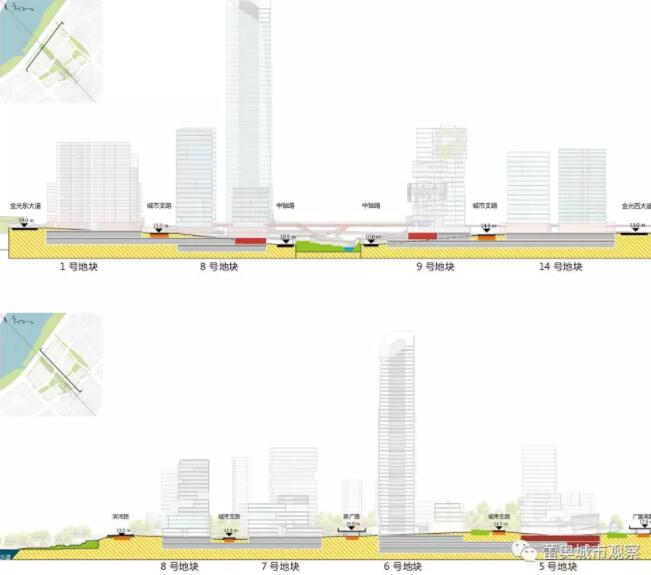

形态和建筑:形成疏密有致、高低错落的城市空间。

可持续发展:提倡智慧城市技术的运用与能源的有效利用,提升建筑节能效果。

创新特色

经济最优化的场地设计结合地块两侧高、中间低的地形特征,从项目经济性、施工便利性等角度出发,在原有地形的基础上综合考虑场地平整与地下车库开挖的土方关系,在中部地势低洼处适当提升道路标高,使道路高于现状高程,以预留地下停车空间,在两侧地势较高处适当挖方,避免形成过大的道路坡度,形成契合地形且土方挖填最少的最优解决方案。

结合地面高程设计地下空间,通过地下一二层车库的彼此错动,适应地面的坡度变化,尽可能不破坏原有地势,并通过地下的整体连通提升了停车的灵活性和效率,实现了经济性和可行性并重的地下停车方案。

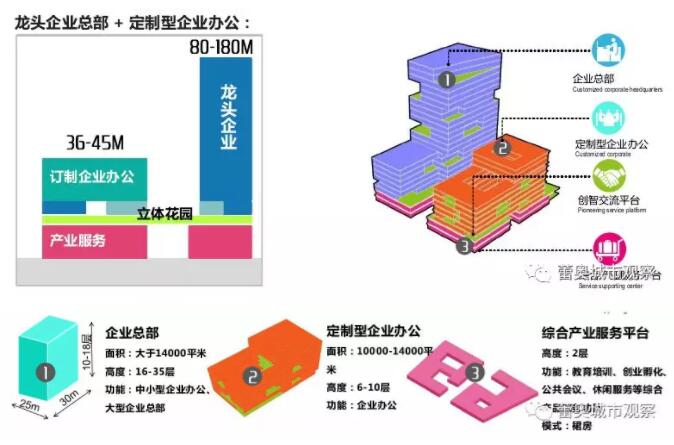

定制化的空间模块

以需求为本,从人群、企业、城市服务三个方面出发,对大企业与中小企业对于软硬环境的各类需求,企业人、研发人、商务人三类人群生产生活的各类需求,城市休闲游憩、智慧创意活动的各类需求进行深入分析。确定项目的功能项目体系。并在此基础上依据不同地块的不同特点,将不同功能进行合理组合,针对不同类型的企业、不同类型的人群定制多样化的功能空间模块。构建以人为本、贴合需求的城市设计基本单元。

分层混合的立体空间设计

在垂直方向上对不同高度的功能体量、开放空间、交通系统等方面进行设计。

针对底层、二层、高层在公共可达性、人气活力、景观视线等方面的不同,分别打造宜人小尺度的产业公共服务与商业配套功能层,供科创人才自由交往的屋顶第二首层,兼具景观性和私密性的办公服务层。同时在轨道站点周边结合TOD模式,引导公共能和体量的立体混合布局。

打造立体化的开放空间系统,对地面、二层、高层分别进行设计,形成地面公园与廊道交织、二层一体化连通、高层垂直景观复合的开放空间。

塑造立体的交通慢行系统,落实小街区、密路网的道路体系,在地面合理组织车流人流集散,在地下鼓励地下车库的整体连通,形成组团内部的地下车行交通,减少对地面的影响,同时整合中央公园、核心办公地块打造共享空中环廊,在地下、地面、二层三个层面组织车流人流。

智慧城市技术的引入

依托思科在智慧城市的技术优势,引入其智慧城市管理框架,鼓励片区内部智慧产业、智慧商贸、智慧城市管理、智慧应用等方面的发展。在管理层面从智慧产业发展、智慧城市服务、智慧生活体验三个方面打造思科智慧城的智慧场景,在微观层面引入冷巷、低碳能源利用,建筑风道控制,生态绿色材料等技术手段鼓励倡导低碳绿色技术的运用,共同形成生态智慧城市示范地区。

-

行动探索 | 宝安区街道产业发展中期规划及三年行动方案

MEDIUM-TERM PLAN OF STREET INDUSTRY DEVELOPMENT IN BAOAN DISTRICT & THREE-YEAR ACTION PLAN

宝安区街道产业发展中期规划及三年行动方案

项目类型:专项规划

项目地址:深圳市宝安区

项目规模:111.2平方公里

开始时间:2017年7月——2018年1月

设计团队:张建荣、淮文斌、王炎、陈雪梅、田坪卉、刘畅、蒋真、江威

全文1800字,阅读需要4分钟

一、项目背景2016年12月,宝安区街道“六变十”,重构了产业发展空间单元,以实现“千亿街道,万亿宝安”的发展目标,且在粤港澳大湾区、广深科技创新走廊等区域形势下,原有的街道产业规划已无法指引街道产业体系的发展,十大街道需要新的街道产业规划来应对发展条件的变化。宝安区委政府在街道产业规划编制之前提出大尺度、大榕树、大规划、大统筹、大创新的“五大”理念,希望街道产业规划能够落实五大理念,指引各个街道产业发展。

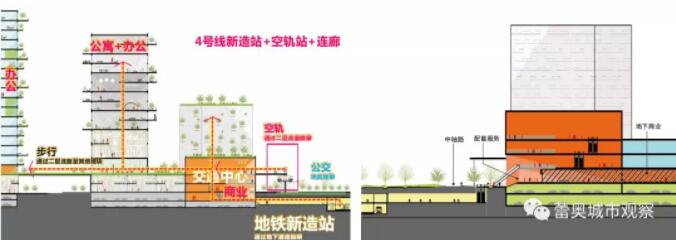

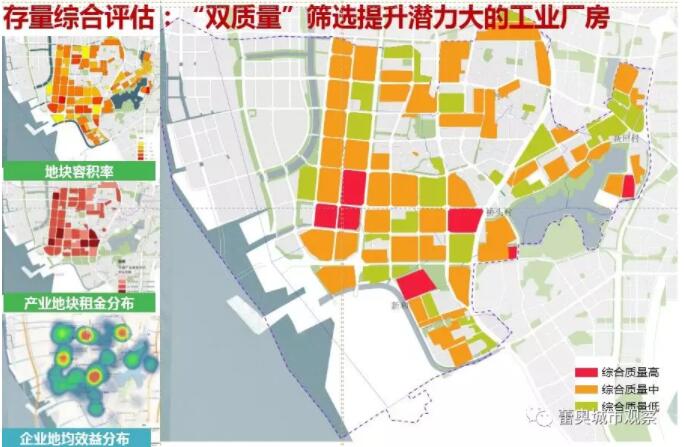

宝安区街道产业发展中期规划暨三年行动方案项目包含宝安区三个街道:航城街道、福永街道、福海街道,其中航城街道原属西乡街道,福海街道原属福永街道,具有良好的产业发展基础,尤其是福海街道,更是拥有深圳市唯一一个省级科技创新平台——广东省智能制造示范基地,是打造“万亿宝安”目标的重要基础之一,认清各街道的产业发展形势,梳理各街道的产业发展基础,是此次街道产业发展中期规划的重要内容,所以本文以福海街道为例进行介绍。

二、规划思路本规划分为三个阶段推进。首先通过细致的调研踏勘、交流座谈、数据处理等,详细梳理各个街道的产业发展现状,摸清家底,对街道的发展水平作出判断,为下一步制定街道产业发展中期目标奠定基础;其次,对区域形势和宝安区发展背景进行研判,结合各个街道的发展现状,提出契合街道发展实际的中期发展目标及重点产业领域指引,为街道未来产业发展提供引导方向;最后,聚焦近期行动内容,为街道近期工作提供项目抓手。

三、规划思路定位目标谋划:三个街道各有发展基础和特色,定位目标需紧密契合街道的发展特征,量身定制各个街道的定位目标。

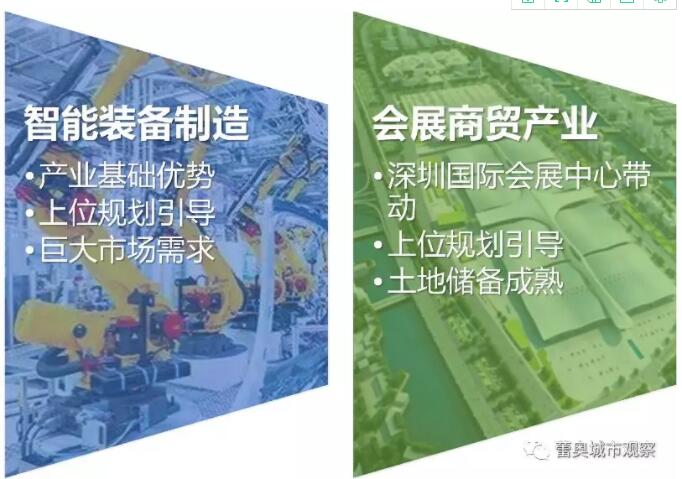

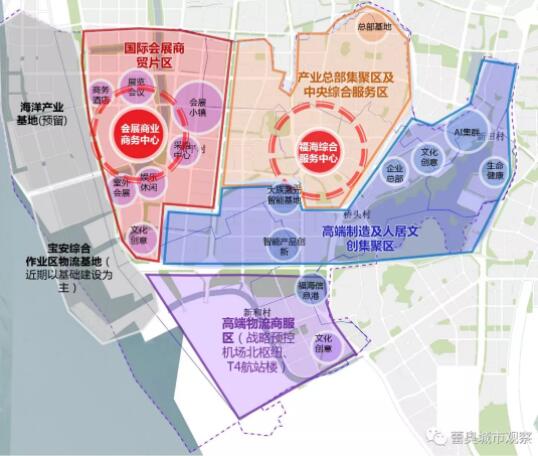

航城街道:创新型临空产业先导阵地,大力发展智能制造产业、现代服务业、文创旅游产业、智慧和生命健康产业等;福永街道:航港都会、科技新城、凤凰福地,致力于将福永打造为深圳临空核心圈、科创集聚地、文旅引领区;福海街道:智造高地、博展都会、精彩福海,福海街道将发挥产业特色,建设成为全国智能制造示范基地、湾区现代会展都会、广深科技创新走廊核心区。

重点产业领域:结合三个街道的产业发展基础以及未来产业定位,筛选街道未来的产业重点领域,集中街道力量,推动街道产业更新升级,尽快推动“千亿街道”目标的实现。

航城街道:临空高端服务业、智能制造产业、智慧和生命健康产业、旅游文创产业;福永街道:临空服务业、以智能装备、新一代信息技术为代表的智慧应用产业、文化旅游业;福海街道:智能装备制造业、会展商贸产业。

三年行动计划:将三个街道的三年行动计划项目,概括归纳为五大行动,推动产业空间升级、产业体系构建等,包括龙头企业引领行动、产业空间倍增行动、创新体系优化行动、高端服务打造行动、配套完善行动等,为宝安区各街道的产业发展提供强有力的支撑。

四、创新特色

从空间行动规划到产业经济行动规划的转变和尝试本项目由宝安区经促局委托,将公司传统的空间行动规划理念贯彻到产业经济上,是产业经济行动规划的一次有效转变,是贯彻“行动规划”理念的跨界尝试。

切实秉承产业发展与空间相结合的策略,解决传统产业规划浮于表面的弊端与传统街道产业发展规划的指引性文件不同,本项目从现状产业发展梳理开始,将规上企业各项指标落位到街道产业空间内,为街道谋划发展定位、产业目标奠定基础,结合街道的产业发展空间,将产业的定位指引、重点领域指引分别落实到街道现有的产业园内,推动街道产业园更新,进一步引领街道产业发展,相比传统产业规划,本项目具有可操作的空间抓手,更易于街道操作实施。

创新工作方法,包括详实的市场调研方法及大数据技术项目编制过程中充分利用大数据技术进行现状产业效率等分析,并通过每个街道50家企业+10家工业园的访谈调研,了解各产业主体的发展诉求,为后续产业目标的制定奠定了详实的基础。

创新行动计划分解,经济指标分解到行动,作为街道的经济产业施政纲领与传统空间行动规划不同,本项目将产业发展目标经济指标分解为产业行动计划,通过不同行动计划的空间项目落实经济发展指标,成为街道实施街道产业发展的施政纲领。

-

行动探索 | 大鹏新区王母围城市更新单元概念规划

CONCEPT PLANNING OF URBAN RENEWAL UNIT IN WANGMUWEI, DAPENG NEW AREA

大鹏新区王母围城市更新单元概念规划

项目类型:专项概念规划

项目地址:深圳市大鹏新区

项目规模:19万平方米

开始时间:2017年3月

设计团队:陶惠娟、赵明利、徐源、淮文斌、刘振科、濮蕾、卢晓雯、李允、陈雷、张碧文

全文1900字,阅读需要4.5分钟

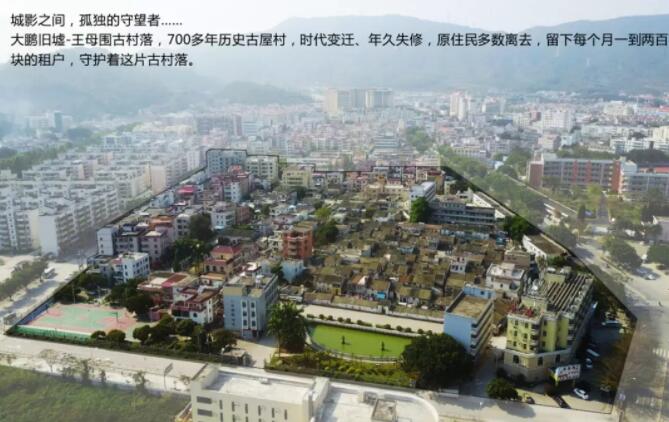

一、项目背景在整个深圳市推进全域旅游的大背景下,大鹏半岛整合了周边的旅游资源自然形成三山两湾多节点的旅游格局。我们本次研究对象王母围位于大鹏中心区,大鹏中心区是大鹏半岛的的综合性旅游服务小城,大鹏中心区不仅位于进出大鹏半岛的门户,还同时承接了葵涌与南澳两大片区。

项目基地紧邻坪西快速路,处于振兴路与迎宾路的交界处,是进入中心区的重要节点。基地内有一处用地1公顷左右的历史保护村落被划入紫线范围内,自赵宋期间杨太后逃难至此形成最初的居民点,随着明清时期大鹏所城军事作用的崛起,成为了所城重要军屯,建国后王母围是中国第一面国旗升起的地方,时至今日,王母围内保留下了风水塘、大量的围屋与南洋风建筑。

但是现在的王母围,大量原住民外迁,以租客为主,权属情况复杂,回迁难度大,整体建筑风貌保护岌岌可危,外围的新村由后期快速建设而成,缺乏整体规划,水电供给差,卫生环境一般,极少有游客到此游玩。居民改造意愿十分迫切,但是在规划过程中又受制于紫线规划及大鹏限高的要求。基于以上的问题,我们提出了“保护+更新”新模式,以城市更新为手段,在保护和发展原有历史文脉的基础上,契合当前旅游率先发力的主题,为该区域的保护与开发承担典范使命!

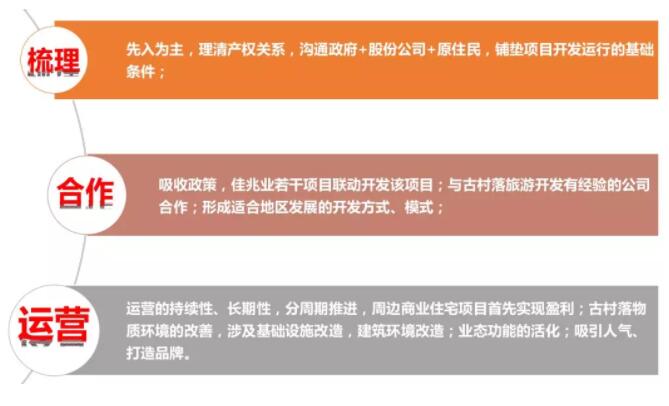

二、 规划思路以焕活力,聚新客,树典范“文旅新客家”为王母围的发展新目标,打造活力典范、宜居典范与更新典范。重视项目的民生需求,片区的发展需求;政府的实施需求;企业的盈利需求,达到多方共赢的目的。以文化、休闲、宜居“三位一体”的功能,激化片区。为此我们提出了明确的规划思路:

打造活力包容,积极发展旅游服务功能,为历史底蕴提供新的文化演艺,助力古村落保护性开发融入多元的休闲体验,推动中心核旅游服务职能构建;客聚天下,可持续发展的宜居乐活家园,对标“深圳质量”的同时,为深圳人提供另一种生活的可能性,探索新的社区模式,提供丰富多彩的亲善社区生活体验;更新先行,永续发展的保护性开发,顺应大鹏转型趋势,借助“保护+更新”模式激活中心区发展吗,兼顾生活、旅游双重功能,采用科学有效的技术手段支撑更新落实。

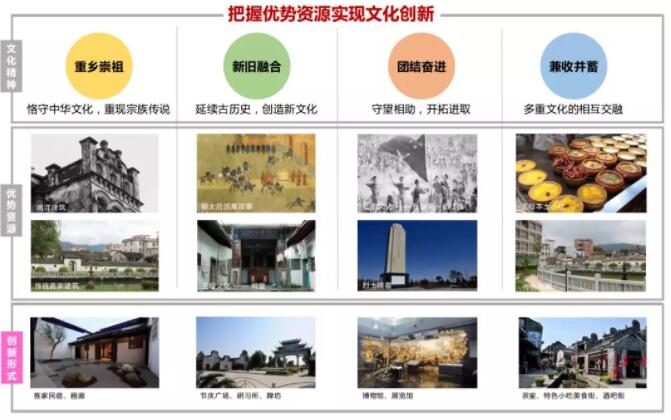

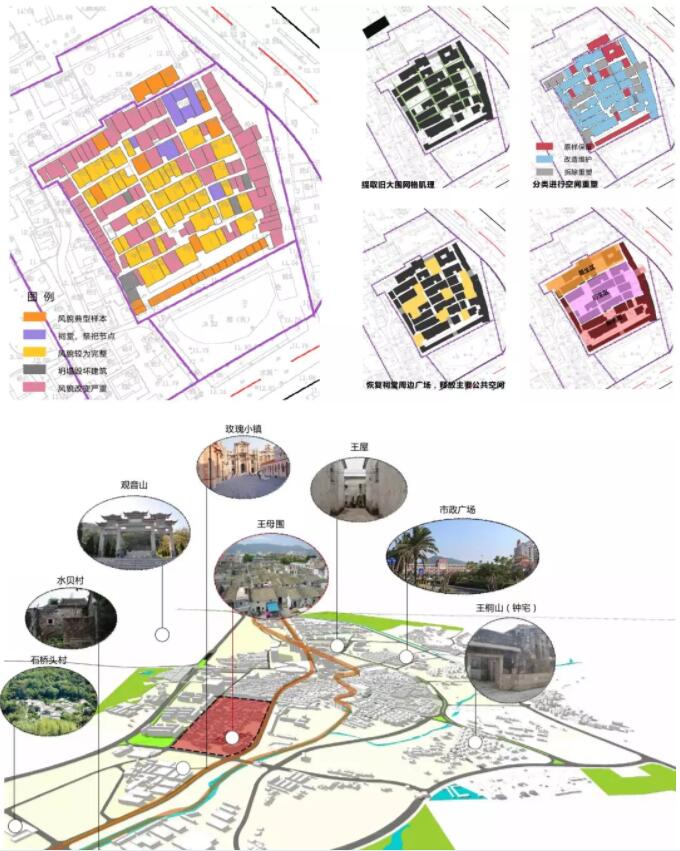

三、规划思路本次规划通过三大策略对片区进行改造策略一:活力典范根植王母片区原有的优势文化资源,激发旅游发展潜力;通过空间上的落位,尊重历史记忆,在古墟部分重现历史风貌;对大鹏中心区的旅游配套设施进行系统分析,完善旅游服务职能,寻求错位发展;联动中心区的其他优势景观资源,合力打造特色化旅游小镇。

保留大围肌理,重现大围格局现状建筑梳理,设计过程中,我们对村落建筑风貌进行了系统的梳理,明确哪些建筑该保护,哪些建筑能拆除。保留历史记忆,完善步行体验保留围门,三个祠堂,以及部分南洋风建筑,坊、古井和祠堂,优化旧大围路径,形成四纵三横的大围街道骨架,在此基础上形成三级街巷结构。主街巷与外围地块的通道相连接,便于大围文化休闲区的生活向周边地块的渗透。植入复合功能,营造持久活力五个分区求同存异,恢复旧日大围繁荣风貌的同时,进行功能焕活和功能更新,共同承载大围文化休闲区的功能和生活。

策略二:宜居典范针对片区未来主要服务的不同人群,为他们提供完善的社区配套设施。同时为外围的三大片区策划不同的片区气质,北部打造时尚商住区,中部打造花园宜居片区,南部结合古村落打造人文社区。

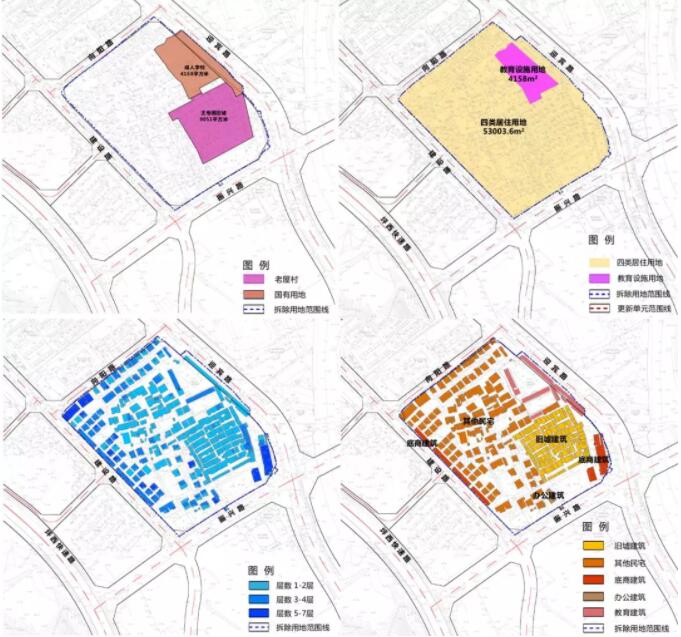

策略三:更新典范针对我们片区利益主体多、回迁难度大、紫线限制、限高限制等问题,我们采用了产权置换的方式对古墟内的居民进行安置,在优先满足居民回迁的前提下,对限高并未进行突破,在以上原则下,划定了拆除范围划定;优先落实法定图则要求的配套的同时,重新规划了用地布局;以现行深标及城市更新政策为依据,进行了规模测算与经济测算。

四、创新特色本次规划从王母围的历史价值、发展潜力以及物质空间环境三方面出发,重新对片区的发展价值进行定位,通过注入文化创意产业、重构社会结构、修复古村的空间肌理三方面深入的研究,梳理王母围的传统记忆空间,提升基础设施建设,优化生活、生产、基础保障空间。

对于具有保留意义的古村落片区,植入创新旅游产业,既发扬了当地的传统文化和传统记忆,也为当地村民带来经济效益;对于建设质量差无保留价值的片区,采用城市更新的手段,打造宜居现代化的居住社区。在保护中更新,对于王母围传统文化的复兴、城中村落空间与城市空间的和谐共融,提出有利的保护机制和更新策略,为深圳市其他片区的古村落片区的城市更新项目提供了一定的借鉴意义。

-

行动探索 | 重庆铁路口岸及物流园区战略发展规划及城市设计

STRATEGIC DEVELOPMENT PLAN AND URBAN DESIGN OF CHONGQING RAILWAY PORT & LOGISTICS PARK

重庆铁路口岸及物流园区战略发展规划及城市设计

项目类型:总体规划

项目地址:重庆西部新城

项目规模:35平方公里

开始时间:2015年8月——2015年11月

设计团队:梁有赜、叶树南、陈亮、李明聪、张璐瑶、宋成业、谢康宁、王佳林、杨一彦、牛亮、黄仲伟、贺志军、邵艺超

全文2200字,阅读需要4.5分钟

一、项目背景

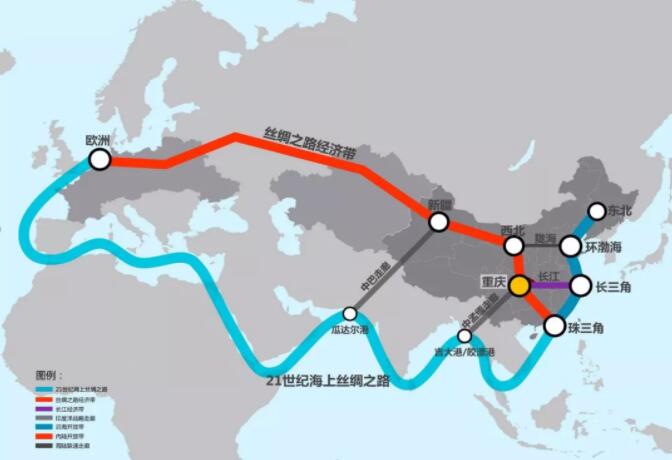

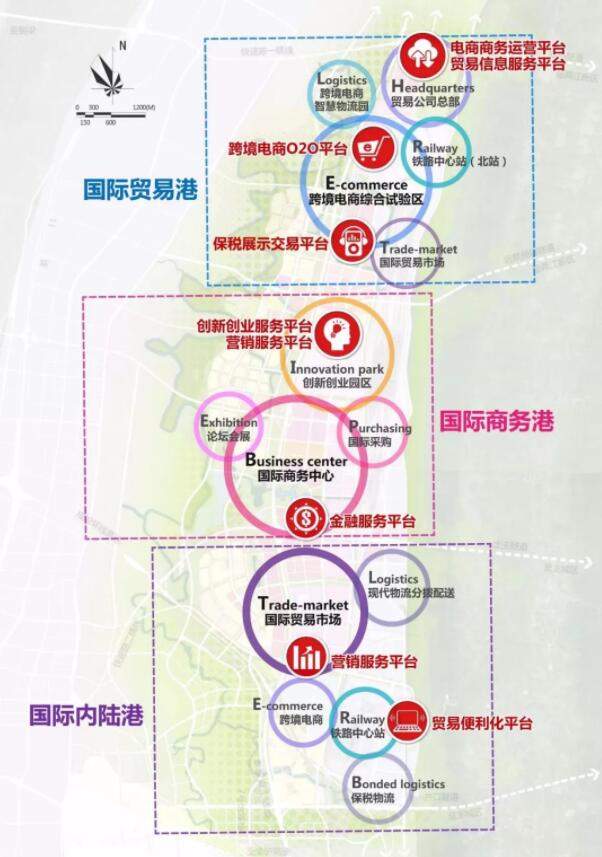

一、项目背景重庆铁路口岸及物流园区(以下简称“重庆西部物流园区”)作为重庆三大物流基地之一,在国家大力推进“一带一路”、“长江经济带”建设和重庆深入实施服务贸易“5+1”战略背景下,承担着“一带一路”战略节点、渝新欧国际贸易大通道起点、西南地区保税物流分拨中心和内陆地区铁路枢纽口岸的发展使命;同时,也面临着发展能级不足、人气商气难以集聚、机制制约难以形成合力等发展瓶颈。

二、规划思路

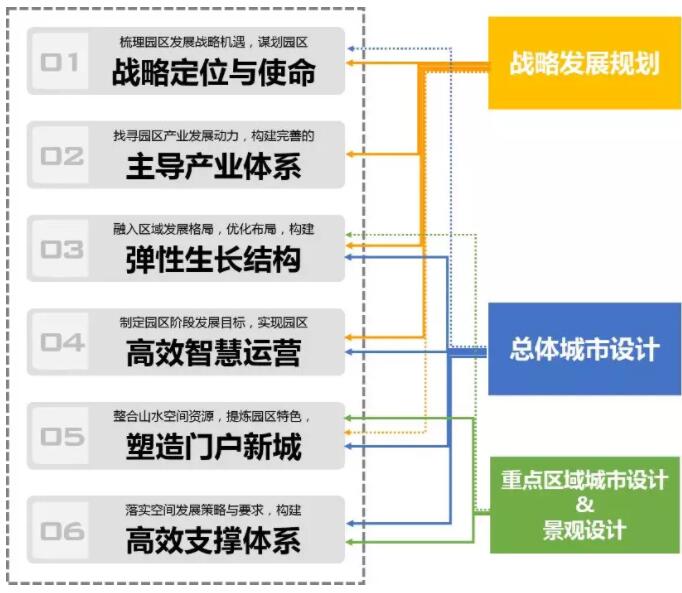

首先,以发展目标为导向,重点分析在国家发展战略、互联网经济浪潮、自贸区建设背景下,重庆及西部物流园区应承担的发展使命,判断西部物流园区的战略定位。其次,结合战略定位,提出园区发展理念与发展策略,并进行空间落实,确立园区总体布局结构。最后,结合布局制定总体城市设计框架,包括城市空间形态、功能组织、开放空间、综合交通、绿地景观等方面内容;并对重点城市设计片区、五云公园、五云广场等节点进行详细设计。

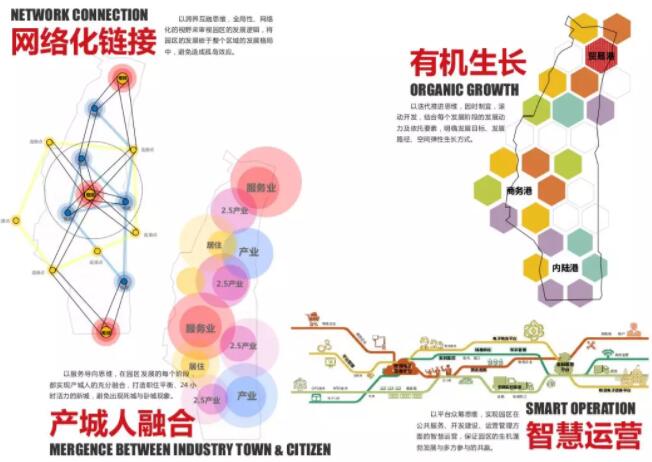

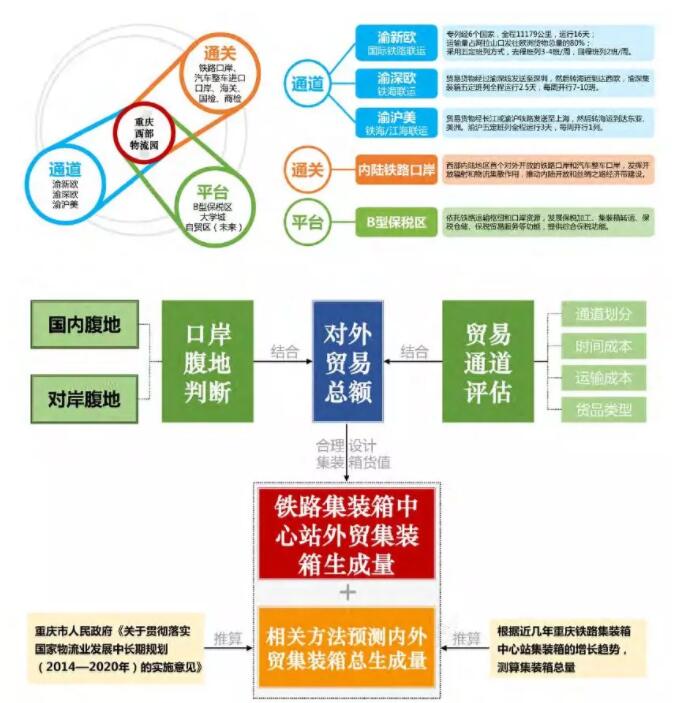

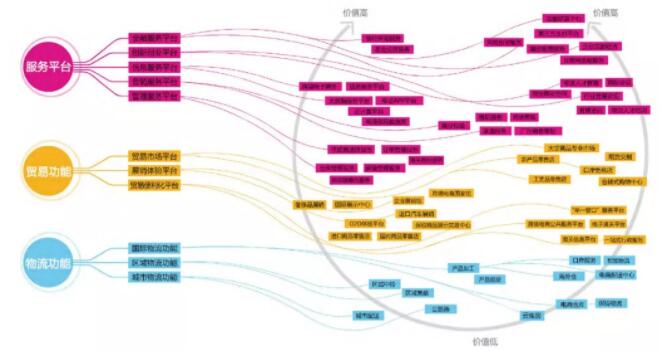

三、主要内容战略发展规划:对“两带一路”国家战略、互联网思维浪潮、自贸区建设、重庆城市发展需求等战略条件进行分析;解读相关规划要求,借助GIS等软件解读现状的交通区位、建设情况、资源禀赋、发展动力等发展条件;明确“中国链接亚欧的重要门户、内陆开放的国际贸易枢纽、西南区域口岸经济的发展高地、重庆国际化的特色产业新城”的战略定位;以国际化视野、互联网思维提出“网络化链接、产城人融合、有机生长、智慧运营”四大发展理念;并从口岸建设、产业经济、空间生长、运营实施等方面提出发展策略;提出实施计划。

城市设计:结合国家新型城镇化等热点要求,提出“活力中枢、门户新城”的空间目标定位,提出构建低碳生态网络、组织复合活力功能、打造门户空间形态、塑造特色风貌形象、构建完善支撑体系的设计策略,体现时代风貌、地域特色与战略定位。

在战略发展规划的基础上,解读现状空间要素,判断自然人文价值,明确总体城市设计框架,具体从城市空间意向、空间结构指引、总体功能布局、公共设施、生态系统、开放空间、综合交通、城市空间形态、地区景观系统、公共人文活动等方面提出设计指引;并对重点区域进行城市设计。

景观设计:对五云公园、五云广场进行景观设计,包括功能布局、景观风貌、活动策划、植被配置、竖向设计等。

(1)以国际化视野统筹口岸建设,强化发展动力要素

四、创新特色

根据对西部物流园区未来集装箱总量的预测,结合对既有集装箱中心站设计能力和现状建设情况的评估,发现难以满足需求,提出在北部咽喉新建北部铁路联运区,形成南北两个铁路物流基地,从“单核”走向“双核”的双动力驱动。

对口岸布局方式、口岸业态设计、物流产品包装、信息平台建设提出创新性内容;优化进出口流程,提出多式联运、信息平台等高效组织方式;提出口岸功能国际化、仓储外延产业化、物流服务定制化等多元拓展方式。

(2)以互联网思维构建口岸经济生态链,贯穿发展各层面结合以互联网思维整合发展要素促进产业发展等当前热点,解析互联网思维内涵,分析“互联网+物流”的发展前景和趋势,即如何利用互联网思维方法,立足自贸区及口岸经济发展政策,依托供应链整合产业、物流、贸易等要素,不断拓展口岸经济内涵,提出适合园区发展的新型商贸物流服务业态,构建“政策为源、物流为根、贸易为本、服务为核”完善的充满活力的口岸经济生态链。

将互联网思维运用在园区发展理念、产业规划、开发运营的全程过程中。宏观发展方面,运用互联网思维整合园区发展思路,拓宽研究领域;中观层面,分析“互联网经济+物流”对西部物流园区的发展影响,特别是在新型物流业态和贸易服务业态方面;微观方面,提出运用互联网思维,整合园区发展资源,提出园区在运营方面的内容创新。

(3)突出区域联动、产城人融合发展,实现有机生长联动两江新区,对接西部新城,空铁水口岸联动发展;塑造山水城交融、功能主题化、产城融合的空间布局结构,打造低冲击开发、优地优用、TOD开发的用地布局模式;南部做活,打造高效运作的国际内陆港;北部做高,打造智慧集约的国际贸易港;中部做精,打造现代精致的国际商务港。

(4)以精明增长、众筹共赢理念推进智慧运营

对园区总体发展提出“聚气韵、提品质、塑品牌”的阶段发展目标;增进行政精细化管理,以智慧物流高效化、跨界产业融合化的方式推进智慧物流园区建设;广纳良言、众策众包,聚沙成塔、众筹融资,创新众筹共赢的参与模式;实现多元招商、多元开发、多元盈利的运营模式。

(5)多方合作,引入铁路专业团队,优势互补

本项目出发点为铁路口岸建设,涉及铁路工程、物流工程等多项非传统规划专业领域内容,特引入铁四院专业团队,对铁路中心站规模预测、布局优化、行车组织等进行专项研究;公司景观规划、交通市政专业给予充分支持,共同组建多专业多层次的专业技术团队。

(6)方法及工具创新,依托大数据,明确需求与发展模型运用基于Voronoi 图的物流园区腹地分析模型、基于LSSVM-DACPSO 模型、基于MLP 神经网络的区域物流需求预测方法,多方法多工具对铁路中心站货运量规模进行测算。

-

行动探索 | 中新天津生态城近期行动规划(2016~2020)

THE RECENT ACTION PLANNING OF SINO-SINGAPORE TIANJIN ECO-CITY

中新天津生态城近期行动规划(2016~2020)

项目类型:总体规划

项目地址:天津滨海新区

项目规模:150.58 平方公里

开始时间:2015年6月——2016年6月

设计团队:蒋峻涛、刘泽洲、刘晋文、杨丽娜、任福艺、闫广博、宋兆娥、刘隽、常书欢、雷静、赵春升全文2000字,阅读需要4分钟

01

—

项目背景

中新天津生态城经过5年多的发展,从一片滩涂建成初具氛围的宜居新城,2014年天津滨海新区启动行政调整,通过三区合并将滨海旅游区、中心渔港经济区并入中新天津生态城管理范围,面积由原来的30平方公里扩展到150平方公里。

从新城发展历程角度,生态城呈现依赖固定资产投资拉动、人口导入滞后空间建设、产业造血功能严重不足等特征;与此同时也面临着内外形势的不确定性。迫切需要对于生态城发展做一个全面系统盘点,结合新形势重新梳理近远期发展思路,指导下一步开发建设。

02

—

规划思路与主要内容

以“行动规划”理念搭建愿景与操作之间的桥梁。

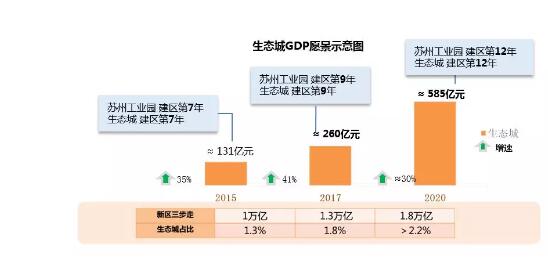

(一)目标谋划——精心定位、细化目标结合中新生态城“三跨越,两翻番”的考核目标,按照新城建设规律,对GDP目标进行分解,细分落实到住宅建设、基础设施、民生项目以及产业项目四大板块,通过搭建模型对分解指标分解进行修正。

住宅类建设目标:市场总量稳定的前提下,销售量反推住宅固投额度;

基础设施类建设目标:现状整体建设超前,维持建设品质的基本投资额;

民生类建设目标:保障优质生活配套服务需要每年维持的稳定投入;

产业类建设目标:有一定造血门槛的产业投资额。

(二)路径策划——立足现实,汇聚动力从“人、业、城”的角度全面评价生态城,目前处于“居住功能独大、配套功能较弱、产业功能缺乏”的固定资产投资拉动十分明显的新城初级阶段。规划从把握“人、业、城”平衡度的角度出发,谋划发展路径。

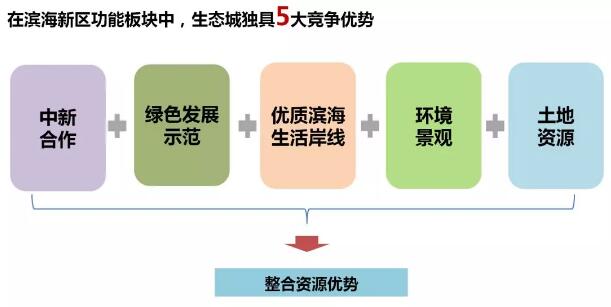

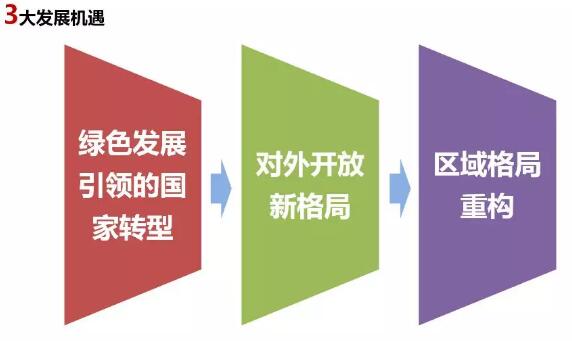

1.紧抓五大优势,把握三大机遇

五大优势:中新合作、国家首个绿色发展示范、京津冀核心区唯一成规模滨海生活岸线、景观环境优美、土地资源充足。

三大机遇:绿色发展引领的国家转型、对外开放新格局、京津冀区域格局重构。

2.汇聚多元动力,实现紧凑发展无缝对接区域核心,改善交通条件。

挖掘自身独有特色,实现多元发展。

引导功能、人口与服务的重点集聚。

3.紧抓国际交流与创新示范两条主线构建以中新合作为基础的国际交流合作平台;

打造以绿色生态为特色的高端创新平台示范。

4.突出三大特色,实现三大匹配突出三大特色:滨海特色、生态特色、人居特色。

三大匹配:空间供需匹配、公共与市场匹配、投入与产出匹配。

(三)空间规划——强化4个导入2个支撑

1.TOD—交通导入策略:内通外联,优化轨道站点周边综合开发,充分发挥轨道带动效应,有序推进城市道路建设。

2.SOD—服务导入策略:建设学园城市——打造儿童友好城市;完善居住公服配套类型,由单一向多样带动转变;引导大型商业项目景点化、娱乐化打造。

3.EOD—环境导入策略:通过强化体功能、优化生态本底、完善绿道建设以及策划系列城市活动,建设京津冀地区最美滨海生活岸线,实现生态城环境品质的整体提升。

4.IOD—产业导入策略:梳理识别“十”字形创业服务走廊,打造“两心、一片、多园区”的产业空间结构。

5.市政配套策略:抓源头、保供给,有序推进水、热、电等设施建设。

6.土地开发策略:结合土地价值分析,实现社会经济发展与空间开发相匹配,从容控制供地节奏,确保土地效益持续释放。

(四)近期建设计划——形成操作项目手册形成八大重点开以及年度项目手册。

04

—

创新特色

(一)将行动规划的实践应用到一个相对独立完整的管委会行政单元行动规划的实践其实是需要相对苛刻的客观条件,中新生态城作为管委会其行政边界相对清晰,行政操作、效果以及反馈流程较短,是行动规划实践的理想对象,本次规划做了一次完整的行动规划尝试与探索,并且协助甲方建立了系统的新政评估与反馈机制。

(二)将行动规划的理念应用到一个由规模扩张向产城融合过度的新城城市规划本质上是一项协调工作,是协调社会经济、空间条件、市场需求以及行政考核等众多要素平衡发展的平台;由于多数地区一手数据缺乏系统统计,而常规规划编制很难完整的对众多因素的内在联系做出系统评估与分析。而中新生态城由于处于规模扩张向产城融合过度阶段,发展情况相对单一,且数据平台较为完善。本次规划尝试探索行政考核要求、发展目标、固定资产投资、GDP以及用地效益等众多要素的内在联系及规律,实现产业门槛、市场需求、空间供给以及社会效益等要素耦合分析。

(三)以行动规划的理念搭建行政考核要求到具体实施项目的路径将五年计划分解为年度计划,通过固定资产投资以及土地供应与产出效率校核社会经济发展目标;将年度计划分解落实到各类开发项目,明确用地布局;将项目按照发展需求和潜力分配到每年,并将项目按照投资类型、管理部门进行分解。并且以此为研究基础将愿景与目标分解为具体行动,形成年度项目管理手册。确保项目可统筹、可实施、可负责。

(四)创新的行动规划成果表达形式首先,将规划成果编制形成项目手册,并且下发到各个职能部门便于操作,提升沟通效率;其次,协助甲方形成一张图的Gis平台。

-

行动探索 | 浙江省玉环县环岛景观风貌保护与利用规划设计

COASTAL LANDSCAPE PROTECTION AND UTILIZATION PLANNING DESIGN OF YUHAN ISLAND, ZHEJIANG PROVINCE

浙江省玉环县环岛景观风貌保护与利用规划设计

项目类型:景观风貌保护专项规划

项目规模:2279.4平方公里

项目时间:2015年5月-12月

设计团队:刘泉、钱征寒、潘仪、黄丁芳全文2000字,阅读需要4分钟

01

—

项目背景

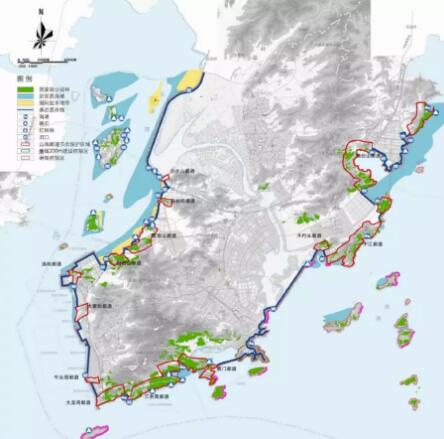

浙江省玉环县是全国13个海岛县之一,境内岛屿林立、海礁棋布,在区位与自然环境等方面都具有与生俱来的先天优势,但同时也面临着岸线资源未得到合理利用的窘境。岸线的合理利用不仅关乎城市的经济发展和提升,也关乎市民的生活质量和城市的整体生态安全,关系到整个城市的形象和品质。2015年2月,政协玉环县第八届委员会第四次会议1号提案《关于加强环岛海岸生态景观带保护与建设的提案》即对这一课题给予了充分关注,这一提案即是开展本次工作的起因。

本次规划就是在明确玉环县长远发展目标和标准的基础上,综合考量滨海岸线环境条件,为玉环制定长远的滨海岸线保护、开发、利用框架与行动计划,对岸线资源进行统筹研究,以保护和开发相结合的模式,探索其可持续发展之路。

02

—

规划思路

(一)工作思路:摸清家底:作为海岛城市,玉环较为缺乏对岸线资源保护和利用的系统梳理,因此,本次规划需要对玉环的岸线资源的家底进行整理,做到摸清家底,为未来的发展精打细算。

统一思路:岸线资源作为稀缺资源,该如何保护和利用应该在全县层面制定战略,统一思想认识,将相关的规划要求与下一轮总规进行结合。

明确行动:对于岸线资源具体的保护和利用策略,通过项目策划和行动安排的方式进一步明确,做到以保护为基础,理性利用岸线的目标。

(二)技术重点:

塑形——构建格局:本次规划工作基础是对海岛城市基本风貌格局进行分析,借鉴总体城市设计的工作方法,明确特色目标,构建基本格局和框架。

策略——重视管理:通过对重点要素与重点问题的研究,与法定规划进行协调,并将其落实到总规和控规,并提出管理机制的建议。

策划——项目安排:针对岸线地区,坚持保护与利用兼顾的原则,以保护为基础,在利用中求保护,提出发展行动策略,进行项目安排,与片区发展相结合,制定行动计划。

03

—

主要内容

(一)总体特色:以岸线地区的利用保护和风貌景观塑造为重点,建设生态绿色、持续发展、休闲活力、特色鲜明的海岛城市,突出山海格局完整的生态海岛、各具空间特色的魅力湾区、促进产业发展的活力港城、生活品质提升的休闲渔都等四个方面的特色。

(二)岸线分类:将岸线主体功能划分为自然生态岸线、居住生活岸线、旅游休闲岸线、工业生产岸线、港口航运岸线、农业种植岸线、设施岸线以及特殊岸线。

(三)岸线分段:将玉环环岛岸线分为九个区段:坎门区段、鲜叠区段、大麦屿港区段、城北区段、湿地公园区段、沙干区段、漩门三期区段、外海岛群区段、乐清湾岛群区段。

(四)九大策略:采取保护优先、生态修复、功能优化、形态管理、交通复合、空间提升、风貌塑造、旅游策划、文化彰显九大策略。

(五)规划指引:制定功能定位与发展方向,对各岸线区段提出分区管制政策,包括资源保护政策、生态修复与景观修复政策、建设行为管制政策、风貌引导政策等。

04

—

创新特色

(一)宏观统筹的规划——在宏观层面明确环岛岸线地区的保护要求、功能组织及空间形象,统领环岛岸线地区的规划建设。岸线的利用并不只是指海陆交界那一条线的利用,而是涉及一个临海带状区域的利用协调问题,包含了陆域、海域这两种完全不同的环境条件和利用类型,岸线的利用涉及到更多因素的冲突与协调。因此,本次规划重点在明确环岛岸线地区的保护要求、功能组织及空间形象控制要求,充分协调多方管理带来的问题,统领环岛岸线地区的规划建设。

(二)承上启下的规划——将宏观城市建设目标转化为中观的空间规划策略,并做好对后续微观规划设计的指引。将“海上都市、美丽玉环”宏观愿景向中观层面具体的岸线地区规划载体进行落实。向上,落实总规、战略研究的各项策略指引,并与在编的十三五规划进行充分协调,对宏观层面的规划指引进行反馈;向下,形成规划引导图和行动计划,指导后续的规划设计,从而保证规划思路贯穿,保证最优的实施效果。

(三)“面”“点”结合的规划——“面”上形成整体管控,“点”上寻求近期建设突破口。从规划的层面上来看,本次规划关注的是两个层面的工作,总体上,形成针对玉环县全域岸线地区整体的“面状”管控机制,对全县所有岸线地区实行长期的有效管理;在局部,识别重点地区和重点项目,策划项目,集中财力和人力,重点突破;在点上,寻求近期建设的亮点。

(四)静态愿景与动态操作并重的规划——行动规划理念贯穿整个规划过程,解决规划“做什么”和“怎么用”的问题。将行动规划的理念作为重要工作原则,贯穿整个规划设计过程,将环岛岸线地区规划成适合不同发展阶段、不同现实条件、不同发展诉求以及不同实施主体的、具有高度实操性的规划设计方案,并进一步形成与之匹配的控制图则及行动计划,有效指导下层次各个阶段的城市规划设计和建设。

-

行动探索 | 山东省东营市森林湿地公园中心区详细规划

DETAILED PLAN OF THE CENTRAL AREA OF WETLAND PARK IN DONGYING CITY , SHANDONG PROVINCE

山东省东营市森林湿地公园中心区详细规划

项目类型:修建性详细规划

项目规模:约1000公顷

开始时间:2016年3月18日至6月10日

设计团队:魏良、潘小文、邓冬松、卜晓丹、柳小路、钟雯、何志强全文2200字,阅读需要5分钟

01

—

项目背景

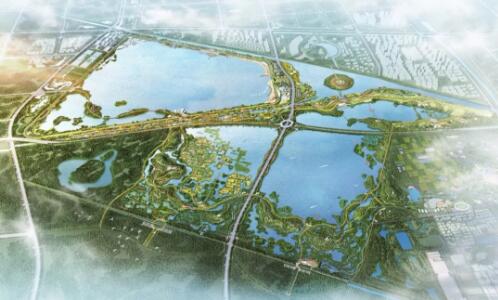

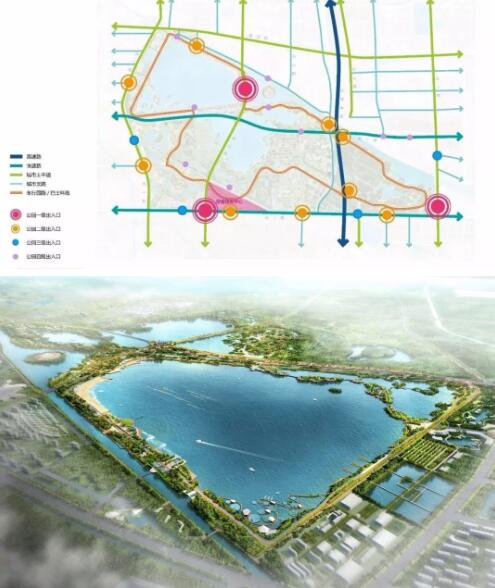

东营是河入海口的“石油之城”,一直致力于通过城市生态环境的建设,打造世界级“湿地水城”的城市名片。“湿地水城”的核心便是位于城市中心区域彰显大空间、大水面、大湿地、大森林的东营森林公园。在森林公园总体规划的指导下,“大森林”已进入实施阶段,而作为森林公园景观核心的“五湖”区域,急需进一步深化优化,形成指导实施建设的详细设计框架。

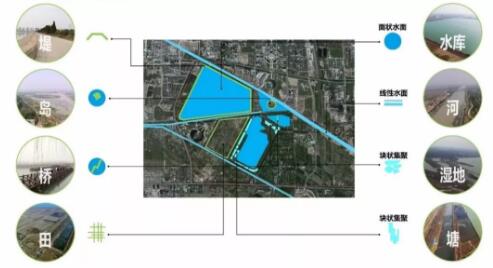

“五湖”总面积为10平方公里,具有水库、沉砂池、湖、河、渠等多样水资源,水域面积达6平方公里,是东营塑造城市“中心大湖”的唯一区域,成为引领城市转型发展的“中央生态核心”。随着水库、沉砂池等水利设施的改造,“人工五湖”将实现由基础设施向自然风景的伟大转变。

02—

项目挑战

现在的五湖面临着如何利用现有多样水资源营造丰富多维的水景观体系、如何破解大而平的水景尺度,如何缝合被基础设施所造成的五湖割裂、如何植入匹配需求、有的放失的功能活力、如何通过海绵功法实现河湖生态共治、如何使原有灰色基础设施活化为公共活力空间的新载体以及如何通过有序的开发与运营实现“城湖共荣”等诸多挑战。

03

—

规划定位

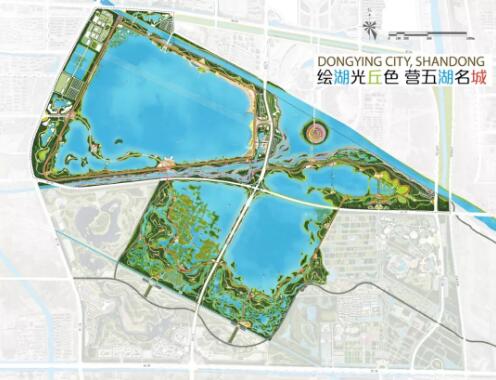

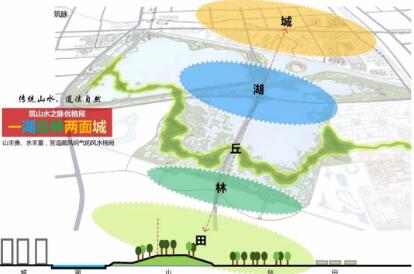

从定位、塑造、经营三个维度提出了九大设计原则,作为五湖未来规划建设的总纲领。东营五湖将以“人工”向“自然”转变为战略方向,以“自然+”及“品牌+”为设计理念,以“绘湖光丘色、营五湖名城”为目标愿景,打造以大水面、大湿地、多类型、多层次的水景观为特色,以黄河文化、湿地文化、治水文化、石油文化及传统文化为内涵,集生态保育、旅游观光、滨水运动、休闲活动、文化科普等综合功能于一体的国家级大型城市湖泊公园、国家级城市湖泊型湿地公园以及国家5A级景区,与“大森林”一同共筑24平方公里享誉世界的“东营中央公园”。

04—

主要内容

规划将通过五项基本措施实现五湖的伟大转变:

1.理水规划首先致力于构建河湖共生的生态安全格局,维持原有河湖分离的水系统,通过五干渠引水进入1、2号沉砂池大型净水公园,并加入人工自然海绵措施营造多样的的净化湿地,充分保障湖体水质及雨水补给。五湖将通过完整的生态海绵系统打造海绵城市的亮点示范区。在整体生态海绵措施基础上,规划通过对基地水尺度、水形态的理论研究,营造大、中、小三种尺度,并由中心向外围逐步过渡布局的水景观体系。

2.筑脉应对五湖“大而平”的现实问题以及水利设施改造产生的工程土方,基于对森林公园整体景观格局的分析,规划创造性的提出在大水面与大森林的交汇区域,以及适宜成为城市望向湖面的背景界面区域,打造一条贯穿东西、环抱五湖,以自然起伏地形为主的微丘绿脉,并使之成为森林公园的“绿色景观主轴”,营造“城、水、丘、林、田”的整体景观大格局。规划将结合观景尺度分析以及工程的可行性提出微丘绿脉各段落的设计高度,并以工程土方五湖区域内整体平衡为基本原则,保障微丘绿脉的现实可行性。

3.筑景在理水、筑脉两大景观措施的基础上,规划构筑“一脉一湖链、一谷一堤环、湖心双景廊、五塔多廊桥、五湖十八景”的整体景观格局,形成多样丰富的综合景观体系。5公里的微丘绿脉聚集丘水之气,一揽五湖之胜,通过高低起伏的微丘景观,成为自然五湖的核心景观界面,并提供东营户外徒步与骑行的稀缺空间。15公里九曲湖链以“九曲黄河”为设计概念,以丰富多样的断面形态成为串联五湖、游览五湖多维滨水景观的核心路径。老广浦沟是五湖之中极具特色的河流景观空间,依托自然谷地的场地特征,规划以“黄河冲刷入海”的景观肌理设计手法,塑造岛状河滩湿地汇入广利河的景观特色,两岸以四季花谷塑造五湖中别具一格的花湔溪谷特色景观。

4.活湖规划以有的放矢、错位特色为基本原则,构筑兼具品牌追求与城市需求、以水运动、水文化、水体验、水景观为特色主题的五湖功能体系。各具特色的活力五湖,通过九曲湖链串联多个缤纷多彩的主题功能区,将成为东营举行大型城市活动的核心场所。规划结合景观特征,策划五湖四大品牌活动,分别为以水上赛艇为核心项目的“水上嘉年华”,以生态科技、治水文化交流为特色的水博会,以户外自行车运动为核心的国际单车野外竞速赛以及环湖马拉松。同时,五湖丰富的功能景观空间承载着日常休闲、主题游乐、生态观光等多样的水主题活动,并通过完善的旅游服务设施体系及智慧便民设施为市民及游客提供快捷便利的活动服务。

5.联湖五湖整体交通系统的组织将与城市交通、森林公园整体交通实现无缝对接,并进一步明确优化森林公园的主环线。规划以森林公园总体规划为依据,确定沿庐山路设置南北两大综合集散服务中心,并分别于耿井湖北侧黄河路区域、耿井湖西侧以及揽翠湖东侧设置三处服务五湖的二级综合服务中心。依据规范适度于服务中心设置集中式停车设施,并设置综合换乘站点实现沿主环线行驶的观光游览专线巴士与沿九曲湖链行驶的电瓶车游览车两大公共交通系统无缝换乘。规划设置特色的水上交通游览路线,沿耿井湖设置船闸、揽翠湖设置游船换乘中心实现广利河水上游线与五湖内两大环湖游线河湖共游、便利换乘。同时,依托九曲湖链、微丘绿脉以及湿地幽径,规划设置三大特色连续的步行及骑行游览路径,塑造宜人、舒适、健康、休闲的整体慢行系统空间。

-

行动探索 | 深圳市大鹏新区龙岐湾滨海地区用地功能研究及城市设计

URBAN DESIGN AND RESEARCH ON LAND FUNCTION IN COASTAL AREA OF LONGQI BAY, DAPENG NEW DISTRICT,SHENZHEN CITY

深圳市大鹏新区龙岐湾滨海地区用地功能研究及城市设计

项目类型:城市设计

项目地址:深圳市大鹏新区龙岐湾滨海地区

项目规模:2.92 平方公里

开始时间:2015年10月

设计团队:刘琛、黄汝钦、李斌、朱梦涵、叶坚林、黄玮、陈勇华、胡思阳、胡宇帆

全文2800字,阅读需要6分钟

01

—

项目背景

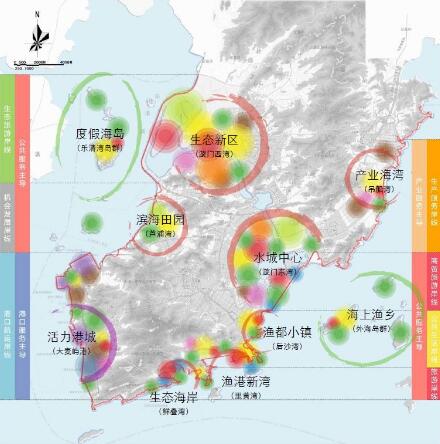

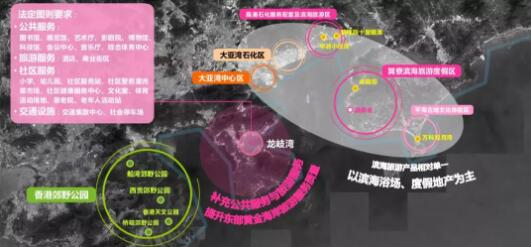

龙岐湾滨海地区位于深圳市大鹏新区中部东侧海岸,处于大鹏半岛咽喉之地,面朝大海、三面环山,北接大鹏所城,南连桔钓沙片区,是“纯深圳、最大鹏”的山海活力内湾的核心组成部分。规划范围用地规模约2.92平方公里,现状以滨海养殖为主,是《深圳市城市总体规划(2010-2020)》确定的重点开发地区。

在粤港澳大湾区格局构建的背景下、在深圳城市东进的战略选择契机下、在大鹏新区筹建5A级景区并拓展“全域旅游”的需求下,龙岐湾滨海地区作为大鹏新区城、湾联动的半岛中枢,和粤东滨海黄金旅游发展带上西联东接的关键支点,迎来了难得的发展契机,亟待通过战略项目的共生集聚和滨海空间的创新营造,再圆深圳城市卓尔不群的蓝色梦想。

02

—

规划思路

龙岐湾滨海地区涉及城市规划与海洋规划之间在“岸线范围”上的冲突,虽有《深圳城市基础设施建设五年行动计划(2016-2020)》提出“新增填海面积50平方公里”的政策支撑,但考虑到省级海洋保护区、广东省海洋生态红线的影响,以及市场开发不确定性等挑战,本次规划的关键在于应对填海条件和填海政策要求,做到“审慎填海”、“精明用海”,既服务发展、服务地区战略目标的实现,又兼顾实施,兼顾现实操作可行性,探索出更灵活、更多元、更可行的用海与填海方式,优化用地功能布局和空间方案设计,进而为地区功能集聚、空间营造和实施行动提出“进阶生长”的规划指引,有效引导后续法定规划修编和项目选址建设。

03

—

主要内容

1)目标定位契合新时期国家城市与经济发展战略,把握国际化、湾区化、休闲化和新型城镇化的发展趋势,结合与龙岐湾在深圳东部“唯一山海内湾”、“唯一功能连续性湾区”、“唯一同时珍藏自然与人文印记的湾区”三大个性特征,并综合考虑龙岐湾的用地供给之于大鹏新区机遇性项目落地的稀缺性,以及龙岐湾与南澳共筑粤东旅游陆海集散枢纽的整体构想,明确龙岐湾滨海地区“国际旅游岛创新合作区”的战略目标,以及“综合性滨海公共活力中心”的功能定位,延续城市总体规划所确定的“战略发展地区”的角色定位,并将龙岐湾滨海地区上升至大湾区合作架构内,纳入未来城市发展框架,同时也为未来必要的集约填海提供公共政策支撑。

2)功能主题

立足湾区、城市、半岛多维视角,构建与区域互动融合的功能结构与核心主题:(1)湾区视角下,龙岐湾作为东进战略湾区合作的前沿和陆海联运的综合服务中枢,提供辐射区域,涵盖城市公共服务、旅游休闲服务、社区配套服务与交通集散功能的公共产品,构筑东部黄金海岸旅游带上的国际化滨海公共中心;

(2)城市视角下,从差异化、特色化发展的角度出发,打造滨海创意性文化旅游目的地与旅游度假消费新亮点;

(3)半岛视角下,作为大鹏半岛5A级景区的核心组成部分,提供城湾融合、游业联动的旅游度假产品,引领大鹏全域旅游的发展示范。进而综合确定龙岐湾滨海地区“滨海公共服务”、“旅游集散枢纽”、“海上嘉年华”等三大核心主题及用地功能需求。

进而综合确定龙岐湾滨海地区“滨海公共服务”、“旅游集散枢纽”、“海上嘉年华”等三大核心主题及用地功能需求。

3)设计蓝图基于填海条件分析与湾区形态研究,并应对本次规划所面临的填海政策限制与挑战,制定不同情境间的“可生长”方案,实现近远期灵活衔接。同时,空间方案设计围绕整体目标定位,优化图则、道路交通组织、生态空间/公共系统框架、以及用地功能布局,校核地区开发容量,并对用地性质、开发强度、空间结构、交通组织、景观体系、绿化网络、海岸线利用、建筑设计等多方面开展整体城市设计研究,提出核心价值要素的导控要求;进而对重要节点和重点地区进行详细设计,并制定城市设计指引。

4)行动计划针对龙岐湾滨海地区发展的紧迫性和受填海政策约束所带来的不确定性,为有序有效的指引后续项目开发,本项目划定“开发单元”,根据实施性要求,以近期“聚势”破局、远期“提升”完善为目标提出分时序建设引导;同时对后续填海申报与项目开发提出实施建议。

04—

创新特色

1)有机生长、近远衔接:化解填海限制,精明制定从用海到填海的生长型方案设计针对城市规划与海洋规划就岸线边界划定上的差异,鉴于省级海洋保护区、广东省海洋生态红线以及填海政策的限制,考虑到龙歧、新大交界处的填/用海对于龙岐湾区岸线、功能、交通和空间脉络上的整体性和连续性的关键作用(即填/用海必要性),规划综合考虑现状堤坝、海洋规划岸线与城市规划岸线,从近、远期可生长衔接的角度出发,结合填海政策,审慎确定龙岐、新大之间50公顷范围内,“用海”与“填海”的可生长性方案,且同时保障近、远期用地与设计方案岸线的完整性、可达性和体验丰富性。

(A)近期用海方案:集装箱模块化的滨海市集与创意聚落以现状海堤(与2008 年/2014年海岸线一致)为界,海堤以内优化用地布局和相应方案设计,海堤以外以集装箱模块化组合构成浮岛,用栈桥连接,打造滨海市集和创意聚落,实现精明用海。考虑到集装箱具备成本低廉(以港口废旧的集装箱为单元模块漂浮于海上)、安装简便(采用“现场安装+工厂制造”模式,将集装箱由低到高堆积木,用螺丝拴住即可)、空间灵活(模块化空间为单元,可灵活组合适应商业、酒店、文化设施、住宅等建筑空间)、绿色生态(节约60%的水河混凝土,减少70%装修垃圾和施工垃圾,节能50%)等建设优势,用海方案上通过对集装箱模块组合进行探索,以形成有推广意义和地标影响力的创新示范。

(B)远期填海方案:综合性城市公共服务与旅游服务职能以满足填海政策要求为前提,申报1个填海单元,且填海规模不大于50公顷,上报广东省人民政府审批;填海用地主要用于综合性城市公共服务与旅游服务职能的进一步完善,保障滨海一线公共性的同时,形成完整连续、体验丰富的龙岐湾湾区岸线。

2)多维客群、欢乐时空:围绕差异与共生的双向需求,激活“海文化”与“海生活”龙岐湾作为粤东黄金海岸带和深圳东部岸线的重要组成部分,其与海岸带各旅游度假板块或节点的应该在差异化和共生性双方面都得到进阶提升,综合其三大个性特征、承载机遇性项目的用地供给支撑,以及作为半岛动静转换和区域交通集散中枢的区位条件,应以区域中高收入家庭客群为核心,以年轻群体及商务客群为辅助,打造具有国际性品牌号召力、区域吸引力和产业带动力的综合型城市旅游产品,共筑尺度亲切、服务完善、动静皆宜、游业居一体的滨海风情小镇,激活海文化与海生活。

3)生态海绵、水岸绿城:构建低冲击海绵基础设施框架,回归“海自然”生态文明

针对龙岐湾内海水自净能力差、王母河及新大河受生活污水和海产养殖污染,以及季节性台风导致的风暴潮影响对地区发展的限制和挑战,规划倡导“海自然”生态文明发展观,通过改造与修复,在保证河道蓝线的前提下打造3个生态湿地公园;通过识别山体径流预留 4条汇水路径,促进区域水系微循环;通过渗、滞、蓄、净、排等多种生态技术,打造去工程化的多级台地净水系统;并补充10条生态草沟、2个生态雨水花园等半人工设施,积极构建低冲击的海绵城市框架,实现自然做工与工程处理的有机结合,维系“七娘山下白鹭飞”的地区生境,支撑地区持续繁荣发展。

-

行动探索 | 成都市双流区彭镇片区城市设计

URBAN DESIGN OF PENGZHENG TOWN, SHUANGLIU DISTRICT, CHENGDU CITY

成都市双流区彭镇片区城市设计

项目类型:村镇类

项目地址及规模:成都市双流区,5.5平方公里

项目开始时间:2017年3月16日

设计团队:陶涛、潘仪、夏巍、闫冬、寿海翔、苏紫广、王然全文1700字,阅读需要3.5分钟

01—

项目背景

彭镇始建于明代永乐年间,是双流古场镇之一。以杨柳河的码头运输兴起,物产丰腴,又吸引了彭端淑等大学子在此办学立教,成为了蜀中的教化渊源之地。随着多年来的高速发展,现代化社区、安置房、工业厂房的快速铺开,彭镇面临着老场镇传统文化空间遗失,新镇区公服功能离散,工业区更新动力缺乏,生态区逐渐被建设侵蚀等问题。

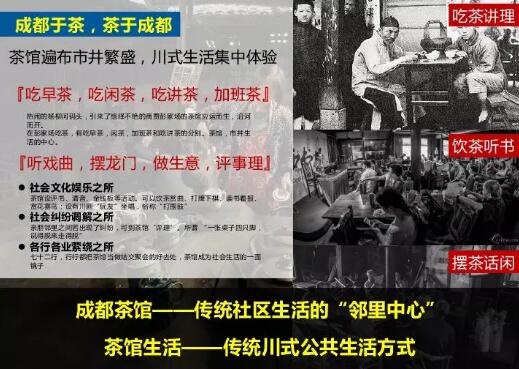

传统的古镇开发,一般以纯旅游开发为主导,业态单一,受旅游淡旺周期影响严重。古镇开发与新镇发展往往存在着割裂与矛盾,不能形成很好的联动与共赢。在古镇林立的成都,彭镇品相一般,仅尚存一个享誉全国的观音阁老茶馆。随着双流行政区划的调整,核心区空间的向西战略转移,军民融合产业园区的快速崛起,彭镇迎来看新一轮的发展契机。如何探寻古镇发展动力,促进新镇提升转型,成为本次规划的重点。

02

—

规划思路

项目由观音阁老茶馆入手,深度挖掘老茶馆与成都文化的内在联系,复原老成都传统的市井生活,把彭镇塑造成以茶馆为名片的川西古镇,提出“中国成都、茶馆小镇”的总体目标。

首先,老镇的建设应当融入双流大区域发展的版图,结合地铁站的建设,与外围的高新产业园区、五湖四海生态廊道建设相衔接,成为城市特色的配套服务功能区,植入产业服务功能,在空间上做好内外联通和动静联系。

其次,老镇的建设应当活化镇区的文化传承、活力延伸和民生改善,产生古镇发展的原生动力与魅力,加强社区配套服务建设和环境治理。

再次,老镇的建设应当抓大放小,充分体现时代的发展和变迁,尤其对于彭镇此类非文保对象的老镇,在保护老镇传统格局的同时,以茶馆文化为主题,建设茶院子来活化老旧空间,引入新的业态和人群,为老镇提供动力。

03

—

规划思路

无中生有——复原古镇格局彭镇目前在空间上,除了观音阁,并无有价值的历史建筑保留。老场镇空间是彭镇文化传承精髓所在,故无中生有,对彭镇传统格局进行复原。以彭镇“一字鱼骨,兼顾方位”的格局制式,复原“六庙”、“三馆”、“两桥”、“两楼”、“一阁”的传统格局,并结合现代的发展需求,为复原的传统建筑赋予新功能。

双管齐下——强化产业功能为避免旅游体验贫乏,古镇功能单一的问题,双管齐下,以“加强体验”、“创新模式”两个手段,植入旅游产业的同时也引入其他创新产业,让古镇长效发展,自我造血。

加强体验:策划“白+黑”的24小时全天体验,以博文览史、高朋满座、摆茶闲话、畅游柳江、火神养生、曲苑听风、商贾夜市、月伴茶乡九条分时、分段的游览路线,串联老镇各主题分区,盘活周边艺体学校、银榕园、茶馆民宿。

创新模式:以茶院子为空间载体,以市场为导向植入多元业态,打造企业会所、创业办公、文创设计、企业展示等多元空间,与节假日旅游服务功能混搭,保持全周期高活力。

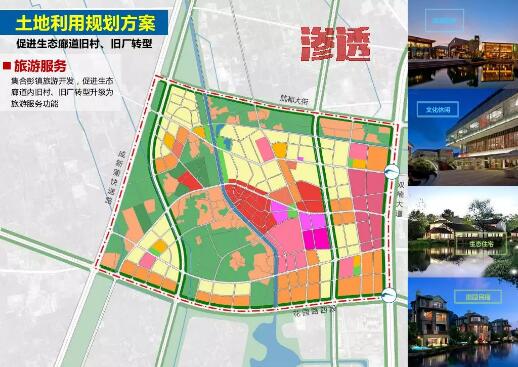

多元并举——辐射带动镇域彭镇尚处于小城镇发展的初期阶段,以古镇为触媒,圈层带动,整体提升。

生态筑基:通水穿绿,构建绿色生态体系;

古镇激活:凝聚人气,植入旅游,以商业旅游和复合功能盘活老镇;

新镇强心:保留强化新镇综合服务功能;

旧厂更新:腾挪产业区工业用地,引导引导商务、商业、创意、研发、入驻,同时注入产业配套功能;

社区提升:完善社区公服配套,构建复合型生态社区;

圈层辐射:以老城镇为中心,进行圈层式功能释放,构建发展核心、旅游服务、农林保护、旅游地产四大圈层;

旅游渗透:集合彭镇旅游开发,促进生态廊道内旧村、旧厂转型升级为旅游服务功能。

04

—

创新特色

1. 全域视角的特色定位以全域视角纵览彭镇,对彭镇的发展契机与发展动力进行重新审视,确定彭镇发展方向和特色定位。

2. 地方文化的深度挖掘对于茶馆文化进行深度挖掘,联系成都的市井生活,发扬、转化古镇的文化内生动力;

3. 空间模式的利用创新在院落改造中,以茶院子的形式盘活古镇,控制总体建筑风貌、体量和院落形式,以社会需求自主填充茶院子内部功能与形式。

4. 政府社会的通力合作建设模式上采用政企合作的开发模式,除了市政、道路等设施政府率先投资,重要文化设施、历史遗存、茶院子等以进行ppp模式进行社会资本化运作。

-

行动探索 | 成都市青白江区城厢镇城厢古城保护开发综合发展规划

INTEGRATED DEVELOPMENT PLAN OF CHENGXIANG TOWN, QINGBAIJIANG DISTRICT, CHENGDU CITY

成都市青白江区城厢镇城厢古城保护开发综合发展规划

项目类型:村镇类综合发展规划

项目地址及规模:规划范围含古城及七星岛两部分,共7.5平方公里;城市设计含古城及周边,共1.6平方公里

设计时间:2015年6月——2016年6月

设计团队:魏良、兰潇、钟雯、李芳全文2000字,阅读需要4分钟

01

—

规划背景

城厢古城位于成都东北部,西临青白江主城区,南临成都国际铁路港,紧邻成青快速路、第二绕城高速及待建地铁11号线。历经千年,因仿制成都的龟背格局而被称为“小成都”,有幸保存了成都周边绝无仅有的县治格局而堪称一绝。

随着国家新型城镇化、一路一带及国际铁路港建设、成都乡村度假与古镇旅游兴起、青白江转型发展等外部发展机遇成熟,古城自身面临历史文化及风貌格局破坏的迫切需求,缺乏指导城厢保护与发展的针对性研究及实施纲领,综合发展规划应运而生!

02

—

规划构思

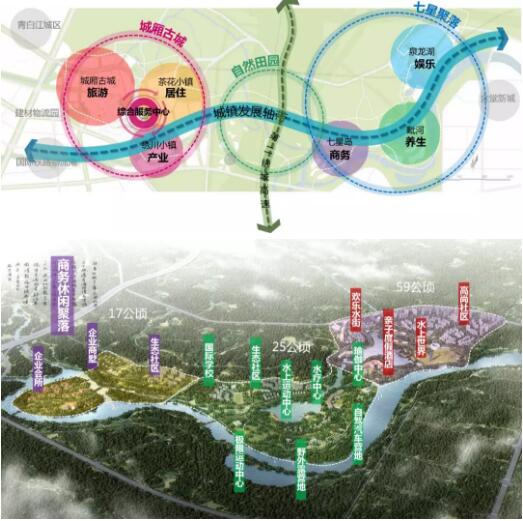

规划包括7.5平方公里的概念规划以及1.6平方公里的城市设计两个层次。概念规划从整体层面对古城、铁路港、绣川河、七星岛等核心资源全盘考虑,建立总体发展框架;城市设计围绕历史古城及周边进行详细的空间设计,全面指导古城的保护与开发、以及后续控规的调整编制及具体项目的方案深化。

03

—

主要内容

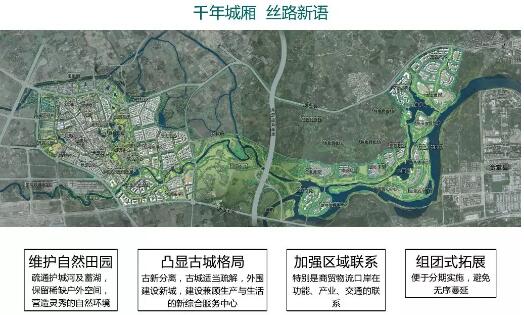

战略定位:通过营造古城“场景式生活旅游体验区”,借力铁路口岸实现服务需求配套及创新型产业集聚,填补成都北郊旅游体系的主题型旅游度假区三大发展战略的联动,构建“古城生活场景体验、蓉欧+创新产业集聚、主题旅游度假”互补,“宜居 + 宜业+宜游”融合的综合发展模式,打造“千年城厢,丝路新语”的总体发展目标。

概念规划:基于古城空间格局保护需要,整体采取“古城疏解、生态缓冲、外围集聚、组团发展”的空间布局思路,构建“一心、两轴、三片、六组团”的空间结构,依次形成一个历史文化古城、一个综合服务中心、两个特色小镇、三个主题聚落”的整体组团布局。

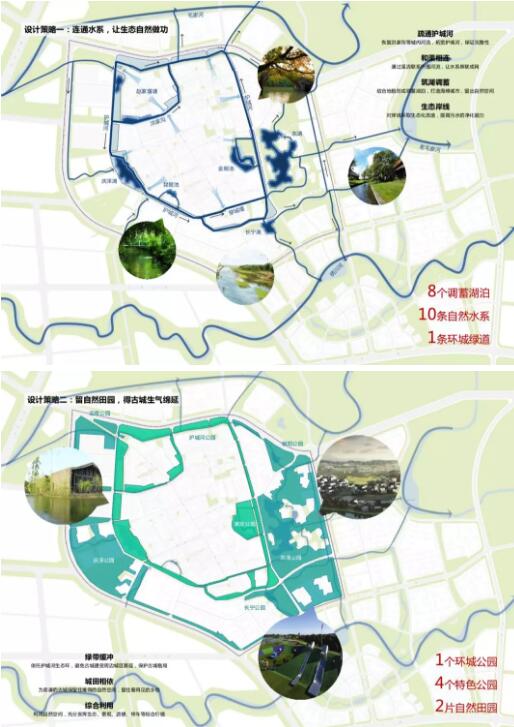

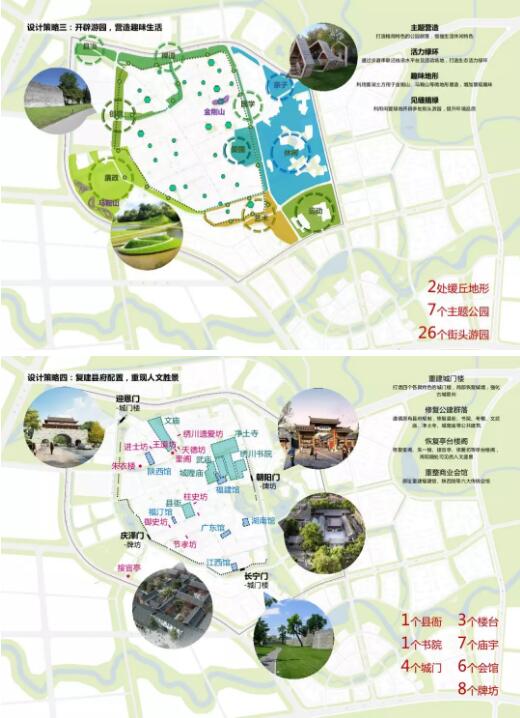

城市设计:历史文化古城作为保护与开发的重点,主要采取七大设计策略进行古城空间格局及生活场景的修复,分别包括:连通水系,让自然做功;保留田园,得生气绵延;开辟游园,增公共生活;复建配置,现人文胜景;修补街巷,营市井趣味;控制形态,续古城肌理;修复院落,留历史精髓,构建“一环、两轴、五区、一带”的总体布局。

行动计划:基于渐进更新的行动规划理念建立分期实施及相应的项目行动库,前期,以政府主导、市场参与的方式,完善基础设施,打造精品项目,实现古城格局基本成型、九大文化亮点激活、主题游线串联成环,开发模式初步建立;发展期,以政府管控、市场主导的方式,推行多元开发,推动持续更新,实现古城格局完全恢复、服务配套逐渐成熟、精品街区连绵成片、更新模式成熟运用。

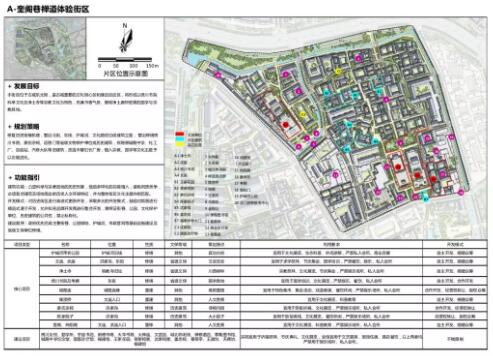

实施指导手册:根据城市设计制定实施指导手册,建立系统管控与分区控制图则,以指导后续规划建设。

历史文化名镇保护办法:建立历史文化名镇保护办法,明确保护、管理、利用、法律责任,指导古城保护的相关工作衔接。

04

—

特色创新

保护与发展的破题:鉴于古城保护与开发的冲突以及成都周边古镇众多但有形无神的弊病,依托城厢古城悠久的历史文化及舒适的生活方式,创造性提出建设场景式旅游度假区的战略方向,建立历史文化与生活方式的原真性保护与开发原则,恢复历史场所、植入人文场景、完善生活服务、保留原住居民,实现保护与发展的和谐共赢,避免过度商业化对于生活的侵袭;同时,以独特的人文气息与生活魅力独辟蹊径,通过差异化优势实现旅游发展突围。

劣势到优势的转化:针对古镇发展动力不足、人口大量流失、老龄化严重、园区侵蚀的问题,创造性提出古城复兴与铁路港互补发展的思路,借力口岸经济的服务需求及“互联网+”引发的衍生效应,发展现代服务、商贸交流、文化交流、生活服务等特色产业功能,集聚产业与人口要素,实现从商贸古城到丝路驿站的转身,并打造独一无二的“智慧古城”。

规模与品质的取舍:应对古城格局被现代城市、工业园区无序蔓延、不断侵蚀的现实危机,创造性提出“”古城疏解、生态缓冲、外围集聚、组团发展”的空间布局思路,在古城外围划定生态控制区,内部严控建设,外围集聚疏导,通过加减法实现古城保护与新城建设的协调发展。

文化到空间的耦合:面对古城悠久的历史积淀,采取考古式的历史梳理,保护与空间设计同步进行,依托核心项目与场所形成“县治文化,宗教文化,科举文化,移民文化,士绅文化,爱国文化,院落文化,创意文化,休闲文化”共九大文化交相辉映的场景式体验体系,让文化以具体的空间载体实现,让空间赋予真实的精神内涵,实现历史人文复兴与空间场所重现的耦合。

蓝图到行动的实践:基于行动规划理念,以综合规划为平台协调城市开发,结合城市设计策略制定保护与开发实施指导手册,构建系统管控-分区控制管控体系,同时以保护办法为载体进行发展要求的转译,实现蓝图到行动、非法定到法定的转译,有效保证规划的指导性。