-

蕾奥动态 | 我司交通市政院与福田管理局领导考察华侨城生态广场项目

2018年12月21日,交通市政院院长邓军邀约规划国土委福田局领导一同前往深圳市欧博工程设计顾问有限公司(法国欧博建筑与规划设计公司),共同参观学习华侨城生态广场项目,并受到欧博董事合伙人冯越强的热情接待。

华侨城生态广场是欧博设计驻中国代表处1998成立后实现的第一个作品,于1999年12月31日竣工,被誉为“迎接二十一世纪的OCT广场”,曾获多项殊荣。项目以“生态与理性”作为出发点,在充分尊重地形和自然的前提下,将公共设施用地的高效复合利用发挥到极致,并极具前瞻性的提出雨水渗透、回用技术(海绵城市理念)和预留充分的地下停车设施(700个泊位),为我司现阶段正在开展的《福田区公共停车设施专项规划》项目提供良好的借鉴意义。

-

蕾奥动态 | 我司策划中心“三江六岸”项目顺利通过专家评审

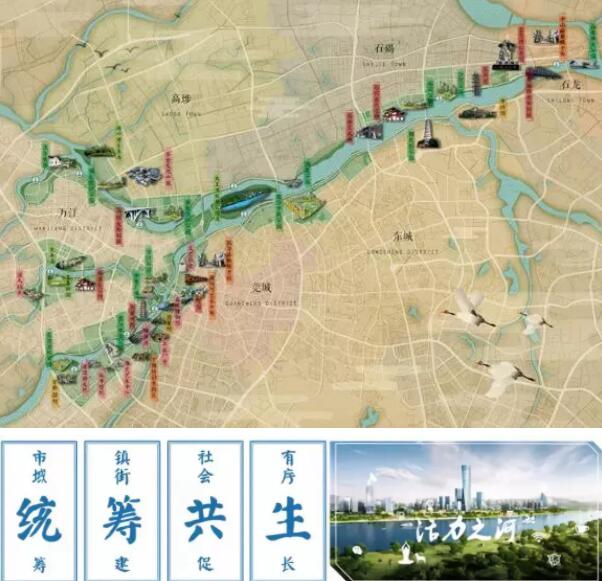

《“三江六岸”地区整体城市设计》项目由我司策划中心自2017年3月开展项目立项研究工作以来,历时近两年时间,一直服务至今。

11月9日,东莞市城乡规划局召开了该项目规划成果的专家评审会。会议邀请了广州、深圳在城市规划、城市设计、建设管理等领域的六位知名专家,并由华南理工大学建筑学院王世福副院长担任专家评审组组长。

专家在听取了项目详细汇报之后,审阅了相关成果文件,开展了认真充分的专业评议。专家组一致认为该规划工作扎实、成果丰富,以落地为目标,达到并超出了规划编制任务书的要求,原则同意通过评审,并为进一步完善成果提出了具体的意见和建议。

下一步项目组将按照专家意见和建议,组织完善规划成果,并准备上报市委市政府正式审批,为加快推动中心城区城市品质提升项目实施落地提供规划指引。

-

蕾奥动态 | 我司规划四部《盐田区城市规划变量管理探索研究》顺利通过区领导审议

2018年11月5日下午,在盐田区行政中心12楼东综合会议室召开《盐田区城市规划变量管理探索研究》改革项目汇报会,盐田区委杜玲书记主持,杨军区长、王琨常委、周敏副区长及区改革办、区发改局、区经促局、区更新局、区城管局、盐田交通运输局等各单位主要负责人参加了会议。

本次改革课题研究是盐田区2017年-2018年重点改革项目,由市规划国土委盐田管理局负责。项目从技术方法、配置标准、管理政策与体制机制等方面均进行了探索性改革创新。主要研究内容包括:

1)以大数据平台为依托,对盐田区居住、工作、旅游三大类型人群需求进行分析,分析盐田区城市服务设施建设方向。

2)应对不同人群需求,确定盐田特色的城市服务需求,并定制盐田个性的服务设施配置标准。包括深化《深标》公共设施配置标准;首次研究并确定产业服务与旅游服务设施配置标准。

3)针对盐田三大组团的差异化发展方向与特征需求,提出三类设施制定管控分区指引,明确设施配置类型、数量及管控措施。

4)提出突破传统单一部门管理制度的实施管理建议,引导各部门依职责参与设施建设各个环节,并倡导兼顾“自上而下的管理引导”与“自下而上的监管反馈”,政府与市场多主体共同参与的调节-反馈循环机制。

会议充分肯定了改革项目成果,认为本次研究的工作思路和技术方法非常创新,研究成果具有可复制、可推广的实操应用意义,是一次非常有价值的改革探索。

-

行动探索 | 南京栖霞区2035年发展规划大纲

THE DEVELOPMENT PLANNING OUTLINE OF QIXIA DISTRICT, NANJING 2035

南京栖霞区2035年发展规划大纲

项目类型:总体规划

项目地址:南京市栖霞区

项目规模:395平方公里

开始时间:2017.8-2017.12

设计团队:叶树南、张璐瑶、吴继芳、李明聪、杨远超、张也

全文2300字,阅读需要5分钟

项目背景

2017年南京启动新一轮总规编制工作。为了响应总规编制改革,在全市范围内统一思想、凝聚共识、落实“共同规划”的要求,秉承“集众智、聚合力”的工作思路,突破以往传统总规编制工作方式,采取自上而下和自下而上双线并举的工作组织方式,一方面由总规编制单位牵头从南京市域层面来编制总规,另一方面由各区平台牵头负责,充分发挥全市各区力量,自下而上地充分表达自身的发展概况、现状问题、实际诉求、发展设想和空间布局、建设重点等核心内容,并与本次总体规划编制深入对接,充分体现总体规划作为空间规划体系核心的定位,发挥其战略平台及空间统筹的作用。本次《栖霞区2035年发展规划大纲》项目的编制,目的在于配合南京市新一轮的城市总体规划编制工作。

栖霞区位于南京东大门,是都市区发展的重要板块。经济发展名列前茅,科技创新成果丰硕,生态地位重要,城市建设也不断完善,但同样存在着产业发展结构单一、科技创新潜力未能充分释放、资源特色尚不彰显、空间发展不均衡、城市服务短板突出等问题。在十九大的精神下,栖霞区当前发展最主要的矛盾是举足轻重的发展地位与不均衡的发展结构间的矛盾,寻求解决矛盾的发展路径是当前最主要的诉求。

规划思路以动态发展眼光对历史栖霞、今日栖霞的发展情况做出评估,找出发展问题和问题根源,对症下药;明确发展主线,放大乘法效应,统筹融合发展;提出栖霞区应从发展方向、发展模式和发展重点上进行转变;明确产业发展策略、科创发展策略、空间发展策略,以及生态控制格局、生产发展格局、生活服务格局、总体理想空间格局和特色塑造体系。

主要内容

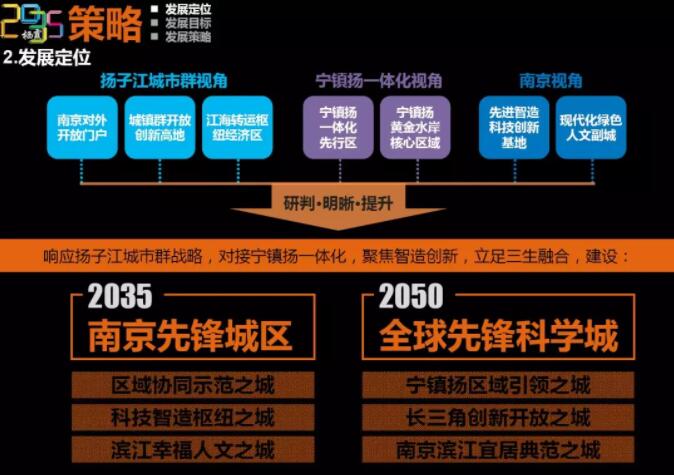

(一)发展定位

2035年——南京先锋城区● 区域协同示范之城

● 科技智造枢纽之城

● 滨江幸福人文之城

2050年——全球先锋科学城● 宁镇扬区域引领之城

● 长三角创新开放之城

● 南京滨江宜居典范之城

(二)发展策略

1.产业发展策略● 优化三产结构比重,在近期保证二产增长的同时,通过加强科技研发、贸易服务等来提升第三产业比重;

● 包括依托综保区政策,未来转型自贸区,打造江海转运服务枢纽;

● 结合既有产业基础和科创实力,聚焦新兴智造,打造具有核心竞争力的创新生态,逐步由资本驱动向创新驱动转变。

2.科创发展策略● 打通政策通道,尤其是利益通道,优化科创环境与服务;

● 整合各种类型的科创平台资源,各版块联动协作、空间互通,进一步提高使用效率;

● 建立统一的招商和管理机制,建立统一的服务平台。

3.空间发展策略● 增量精明增长与存量优化并重,栖霞区现状空间资源紧张,未来在空间利用上将是少量的增量空间和大量的内部存量空间挖潜并行的方式;

● 生态文化资源进一步挖掘,以匹配栖霞“一座栖霞山、半部金陵史”的文化地位,生态、生产、生活三生融合。

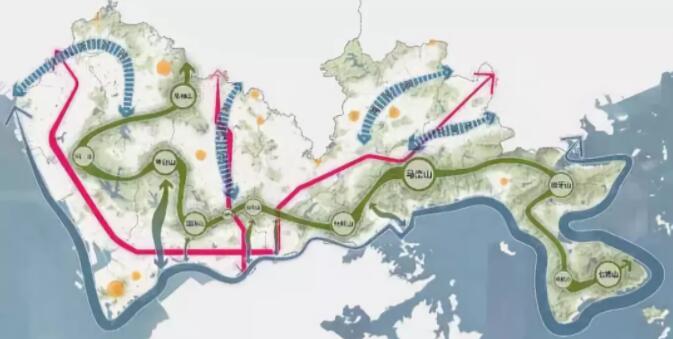

(三)理想空间格局

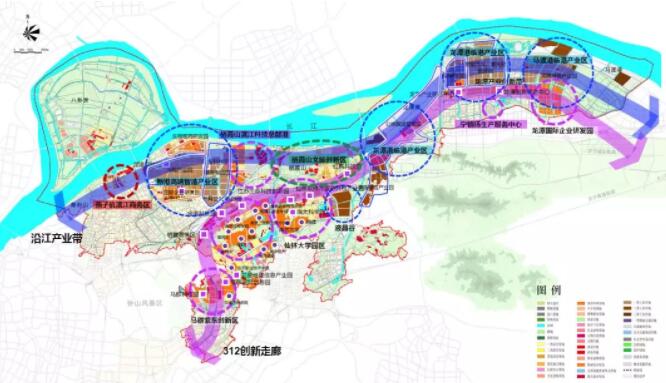

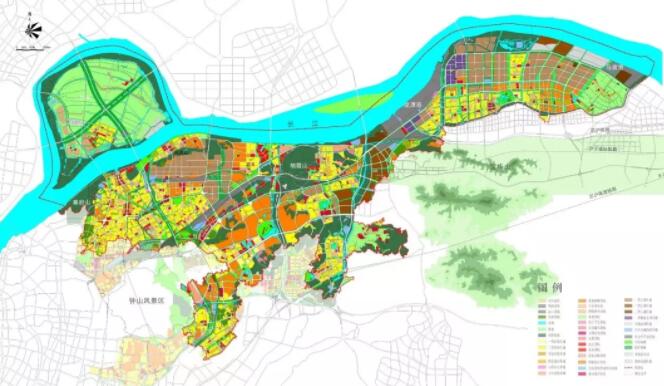

1.生态格局镶嵌于全市的宁镇山脉格局中;严守生态底限,控制江山生态廊道及特色节点,打造依山傍水、南北通山水、东西连山脉、山水交织的生态网络,塑造“郊野公园—城市公园—社区公园”三级公园体系。

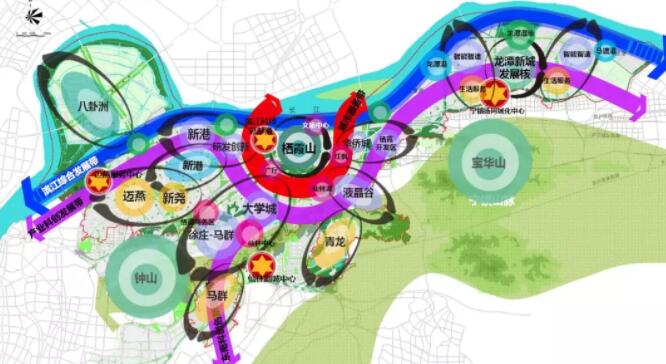

2.生产格局落实东南科技创新带,从马群到大学城以及未来龙潭新城中心,构建产学研联动的312创新走廊,涵盖科教平台、研发服务载体,未来金陵石化转型作为科创综合服务中心来打造。

沿江是主要制造产业布局空间,主要包括以高端智造为主的新港片区,以下一代汽车等高端临港产业为主的龙潭片区,形成沿江产业带。

3.生活格局● 组团化布局,营造仙林科技城、龙潭新城、迈燕新城、八卦洲4大特色主题片区,各组团差异化定位,集聚多样化的人群;

● 在城市服务体系上,形成东西向串联,南北向与仙林副城中心相呼应,各组团内部根据服务半径形成次一级的服务中心,最终形成层级化、网络化服务体系;

● 加强各片区职住平衡,提供多样的居住空间,保障多样人群的居住需求。

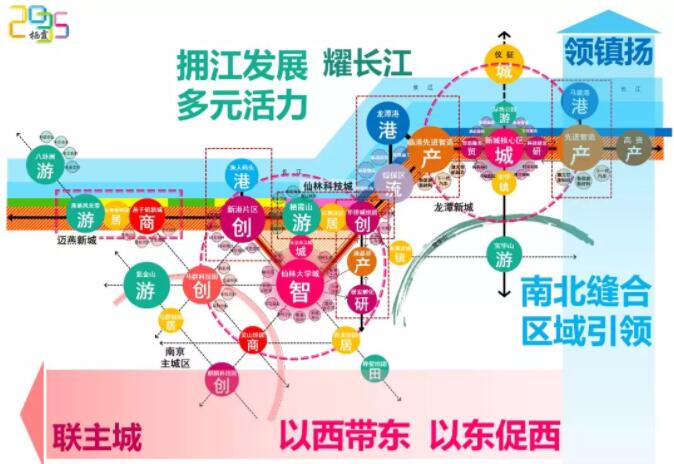

4.总体格局● 整体发展结构是联主城,以西带东、以东促西,领镇扬,南北缝合、区域引领,耀长江,拥江发展、多元活力;

● 突出栖霞山的核心地位,栖霞山周边地区作为未来产业、科研,生活、旅游等复合功能的城市服务带,依托金陵石化的改造,打造科技创新服务中心,形成产业科创发展带,并对接全市的东南科技创新示范带,滨江形成集生产生活生态,多元多彩的滨江综合发展带,整体形成“一体两翼、两带四心、多组团”的空间布局结构。

5.特色塑造● 提升城市总体形象,突出长江、栖霞山的要素,形成“一江耀栖霞,三轴塑城脉、五心统七区,蓝绿织城网”的形象框架;

● 集中生产岸线,释放生活岸线,打造缤纷岸线,凸显滨江特色,充分展现现代城区的滨水魅力;

● 加强文化保护与传承,弘扬历史文化,联动区域资源,打造大栖霞文化大IP;

● 划定绿线、蓝线、紫线、黄线等刚性的控制内容,强化刚性管理控制。

创新特色

(一)打破传统“跑马圈地”思维,创新性提出以地均产出定规模本项目在规模划定上,秉承高效集约增长、多规协调发展的原则,把地均GDP作为规模划定的重要衡量指标,明确未来经济发展水平与地均GDP发展水平,再反推用地规模与人口规模,划定城市开发边界,避免城市盲目扩张。

(二)基于栖霞区未来发展需求,创新性提出金陵石化搬迁,打造“栖霞之眼”基于栖霞区的发展地位与发展定位,结合自身发展优势,明确未来必须搬迁低效高污染工业,尤其是位于栖霞山脚、占据长江岸线的金陵石化,规划坚持对其搬迁腾挪后打造栖霞区的科创、文化、旅游中心,以匹配栖霞山的发展地位,塑造“栖霞之眼”。

实施效果本项目已向栖霞区规划分局、栖霞区政府、南京市规划局及总规组多次汇报,获得多方的高度认可。并已提交南京市总规组,总规组吸收后,核心结论将以分区指引的形式纳入到南京市总体规划成果。

-

蕾奥动态 | 王富海董事长应邀出席北京大学未来城市论坛

12月15日,王富海董事长出席“2018北京大学未来城市论坛”,并做题为《信息时代的城市结构》的会议报告。

王董在报告中指出:城市的历史已有数千年,而汽车的“闯入”不过百年而已,却带来了现代城市的大幅度扩张,以及向心性的城市生活。尽管汽车扩大了城市半径,但已显过犹不及,快速滋生的“城市病”反映出“汽车时代”的城市效应正在由正转负,而“后汽车时代”的来临正通过多类型公共交通、自行车回归、改善步行条件、窄路密网、基本公共服务均等化、产城融合职住平衡等手段来对冲汽车的负效应。

在这样的背景下,信息时代的到来将极大地影响未来城市的发展。如果说,工业革命让社会高度组织化,汽车文明带来城市机器化大扩张,那么信息革命让个性走向新高度,科技爆炸将解构城市,让生活步向自由王国。以智能化与信息化为核心的新技术革命速度之快、范围之广、程度之深,对社会经济发展模式、价值创造方式和个人生活方式,都可能产生颠覆性的影响,也当然会影响到人居形态。

这种影响可能首先从改变集中工作模式开始,如能够身临其境的远程会议将降低办公的集中频率,居家办公和偶租社区共享办公室会让工作者的作息习惯发生改变,多类别兴趣型社区的出现也会改变人们的居住选择,未来的社区生活也会更加完备、温馨、特色……

如此种种,将推动城市结构的“区块链”式重构:扁平化社区基本满足日常生活与工作/学习需求,被迫出行越来越少,交通需求降低;轨道交通便利,少量共享汽车,私车减少,促进提高型需求频次减低且能灵活落位;中心区办公职能弱化,楼宇过剩,文化与交往功能突出,推动“去中心化”、特色化,区位级差价值缩小;最终,高密度大城市在市域/区域范围疏解,促进城市形态疏密有致、混合布局,休闲运动空间强化。

本次论坛历时两天,包括“可持续的城市—区域治理”、“未来城市研究的理论思考”、“未来城市治理的新框架”等8个议题的报告。中国工程院院士、同济大学建筑与城市规划学院吴志强教授,中国科学院院士、北京大学深圳研究生院吴云东院长,中国城市规划学会副理事长、北京大学城市与环境学院吕斌教授,牛津大学教授、北大—牛津PEAK URBAN研究组主任MichaelKeith等国内外50余名专家学者和现场近百名听众共同参与了这场关于未来城市的学术盛宴。

-

蕾奥动态 | 我司海绵城市所所长雷新财应“龙岗海绵办”邀请做专场报告

12月18日下午,龙岗区海绵城市建设工作领导小组办公室举办了城市公园、河道和城市更新类项目海绵城市方案设计专场培训会。我司海绵城市与水务规划设计所所长雷新财应邀参加并做主题为“深圳市城市更新阶段海绵城市编制要求及实践探讨”专场报告。

龙岗区海绵办高度重视海绵城市方案设计的培训交流,此前已举办过7场有针对性的海绵城市技术培训会。本次培训会的主题是城市公园、河道和城市更新类项目的海绵城市构建及方案设计研究,会上海绵城市建设项目的管理人员、设计,以及施工等单位技术人员齐聚一堂。

会议现场

我司海绵城市与水务规划设计所所长雷新财做了《深圳市城市更新阶段海绵城市编制要求及实践探讨》的主题报告。报告首先以国家、省及深圳市海绵城市规范、编制规定等为依据,详细介绍了深圳市拆除重建类城市更新单元海绵城市专项研究编制的工作内容、深度和方法,并以《龙岗区龙腾工业区(二期)城市更新单元海绵城市专项研究》为例,从项目现状水文地质条件评估、海绵城市建设目标确定、海绵设施布局方案构建和模型模拟核算等方面,进一步分享城市更新单元阶段海绵城市专项研究编制过程中的一些实践经验。同时,结合自身多年海绵城市规划设计、技术协审的工作经验,与现场听众交流探讨了海绵城市规划、设计、建设、管理,以及后期维护运营等海绵城市推进过程中可能遇到的一些问题和对策。

我司海绵城市与水务规划设计所所长雷新财做专题报告

与会同行积极发言提问互动

本次海绵城市专场培训会得到了龙岗区海绵办的肯定及高度评价,同行听众也纷纷表示收获颇丰。

海绵城市是一种新型的城市雨洪管理概念,目前,海绵城市建设在我国正在加快推进,通过试点城市创新建设模式,探索成功经验,并将这些成熟的做法、模式推广落地,但海绵城市是城市建设和发展的新理念和新方式,其全面实现仍需要一个较长的过程。所谓“路漫漫其修远兮”,我司海绵城市项目组也将继续在工作实践积累的基础上,砥砺前行,不断探索研究!

本次专场培训会专家合影

-

蕾奥动态 | 我司四部光明区光明街道伶伦提可乐旧工业区城市更新单元规划项目顺利通过建环委审批

2018年12月3日,深圳市城市规划委员会建筑与环境艺术委员会2018年第31次会议在规划大厦203会议室召开,由我司规划四部编制的伶伦提可乐旧工业区城市更新单元规划项目获得全票通过。

按照光明区规划发展的总体布局,项目所在的光明区老城东片区将成为光明中心地区重要的中心节点,要求建设为以低碳生态型城市中心为目标的深圳“绿色城市示范区”,光明中心地区高标准城市建设的启动区。

本项目拆除重建用地面积约3.7公顷,现状用地功能为“一类工业用地”(M1),更新规划功能为“二类居住用地+商业服务业用地”(R2+C1),规划拟通过城市更新将其建设成为环境友好、服务完善,集多元城市功能于一体的共生社区。

本项目规划获得市、区更新主管部门领导和业内专家的充分肯定,以及委托方的高度认可,在此特别感谢项目开展过程中委托方的支持;更新主管部门和公司领导、总师的指正;以及交通、市政团队的配合。

-

蕾奥动态 | 我司景观规划部“深圳市打造世界著名花城-花景布局规划研究”顺利通过专家评审

2015年深圳市开始提出打造“世界著名花城”,创建国家森林城市,作为提升城市环境品质的重要抓手。我司先后承接了罗湖区、盐田区和龙华区等城区的花城专项规划,用来指导花城项目的实施。这几年的花城建设取得了很多成绩,但是对于如何实现“世界花城”这个问题,也面临着很多问题与争议。深圳市城管局于2017年底启动了以打造世界著名花城为背景的“深圳市花景布局规划研究”课题工作,我司承接了该项研究,尝试着从全市的层面探索花城的发展战略,统筹花景的空间布局。近日该研究顺利通过了深圳市城管局的项目验收会暨专家评审会。

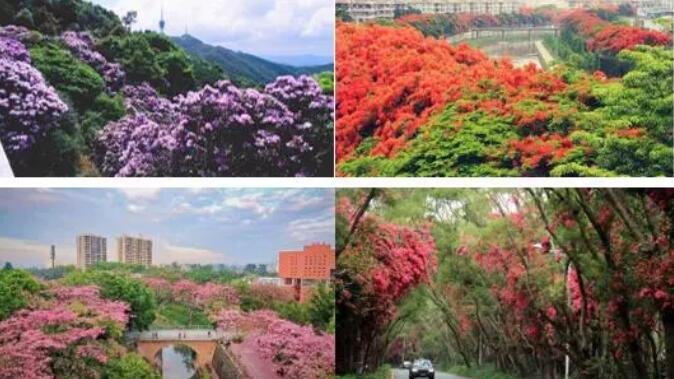

花城研究没有先例可循,没有规范参考,我司从“花城”的概念出发,在全球的维度上分析深圳花城的定位,从统一震撼、气势恢宏花景的日本京都,享誉世界的花卉景区及主题活动的法国普罗旺斯,花园中的城市新加坡,世界花卉王国荷兰等案例中总结出“世界著名花城”的成功标准。同时,考虑到深圳市地处南亚热带,气候温和,雨量充沛,日照充足,山海资源优越,生态基地良好的优势,也考虑到深圳台风等极端天气、病虫害以及城市土地资源有限等短板,结合市民对于花城建设的期望,研究提出深圳市的“世界花城”应该是Flower City + Garden City的一个复合概念,近期深圳市应该以规模花景,主题花卉及生态环境为突破口,实现“山海活力之都,四季百花之城”的建设目标。

(1)突出主题花卉,弘扬红色主旋律打造“世界著名花城”需要规模性、稀缺性以及独特性的世界级花景观。研究选取高山杜鹃、凤凰木、大腹木棉、簕杜鹃为深圳市的花城品牌,以恢宏壮观、极度稀缺性的标志性花景观突出红色主旋律。

(2)打造百花齐放,体现包容精神深圳市优越的自然条件使植物几乎全年生长开花,完全具备打造“四季花城花不断”的自然条件。但是深圳面临的病虫害问题以及台风等极端天气,又使得单一开花植物的大规模种植有一定的风险。在此基础上,我司提出深圳市应减少时花的使用,以木本花卉为主,选择符合深圳气质的花卉品种,以宫粉紫荆、黄花风铃木、洋红风铃木等打造富有特色的百花齐放花景,既能适应深圳的气候条件,又能体现深圳这个移民城市的包容精神以及生物的多样性。

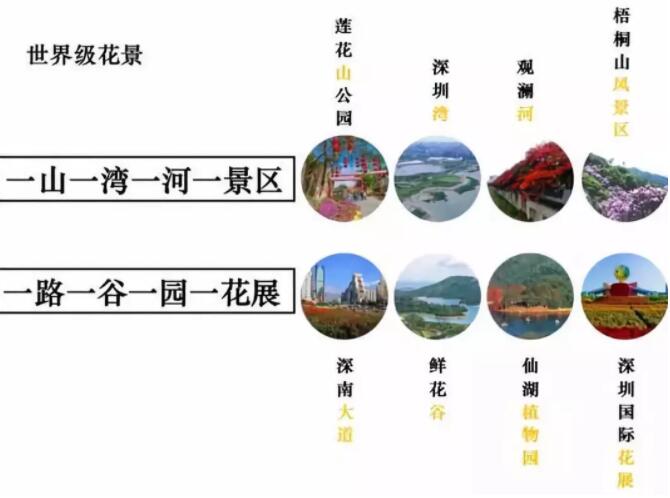

(3)依托二八定律,布局花景结构依托深圳市的山海地理环境以及城市特质,我司提出深圳市应从二个层级布局花景结构。首先以花+城勾勒出“一山一湾一河一景区、一路一谷一园一花展”的世界级花景,集中精力打造包括莲花山公园、深圳湾、观澜河、梧桐山风景区、深南大道、鲜花谷、仙湖植物园、深圳国际花展的八处世界级花景,充分发挥城市空间的“二八定律”原则;同时以特定色花卉+特定地域的模式,形成海湾花、河岸花、高山花、园内花、路上花、凌空花等花景,打造以山水地理结构和发展特征为依托的,有一定影响力和群众基础的市级花景。

(4)联动多级工作,促进全民参与在花城建设方面,研究提出政府主导、企业联动、全民参与,多层级联动充分挖掘花城的人文内涵,塑造花漾生活,酿造人文花城。尤其是在全民参与方面,我司建议充分发挥市民的主观能动性,在校园、医院、街道、小区等地以花卉讲座、花艺竞赛、最美门店评选、花苗发放等活动带动市民对花卉的热情,让“世界花城”不仅停留在城市空间上,更是融入到市民平时的花漾生活中。

项目组工作期间得到了业界许多专家、相关部门的鼎力指导和协助,与各个区的城管部门进行了深入密切的沟通和对接,花城问卷调查收集了4000多名热心市民的问卷答复,收获了丰富且难得的花城规划建设经验,该研究将作为指导各区花城建设的重要指引,在提升深圳市的城市环境品质、塑造美丽深圳等方面发挥作用。

-

蕾奥动态 | 我司交通市政院十堰市地下综合管廊建设顺利通过国家试点城市验收

2018年11月16日,在中国城市规划设计研究院主楼,国家住建部和财政部联合召开第一批地下综合管廊试点城市绩效评价总结汇报大会。参会单位包括厦门、海口、苏州、白银、六盘水、包头、长沙、十堰、哈尔滨和沈阳等第一批综合管廊试点城市相关代表。

我司代表十堰市政府编制了地下综合管廊试点工作情况汇报稿,分别从“体制机制建设情况、配套政策及实施情况、资金使用管理和保障情况、试点工作综合成效、试点工作主要经验”五个方面作了详细阐述,并针对住建部、财政部专家提出的关于综合管廊路由调整、缆线管廊入廊管线类型及建设费用等问题作了解答,顺利通过了国家住建部和财政部的验收。

-

蕾奥动态 | 我司《象山县中心城区总体城市设计暨城南片区城市设计》评审会议顺利通过专家评审会

12月13日下午,由我司规划六部与浙江分公司合作编制的《象山县中心城区总体城市设计暨城南片区城市设计》评审会议在宁波象山县海洋酒店二楼召开,会上象山县领导与评审专家组听取了项目组的汇报并给予我司规划设计工作高度的认可。

项目深入发掘象山县中心城区拥有“山海田园城”等特色资源的基础上,梳理山与城、海与城、田园与城的关系。结合公共咨询,提出“活力港湾、悠然丹城、美丽田园”的特色定位。规划整合现有特色品牌资源,发挥特色优势,补足城市建设的短板。实现依托海滨,打造强化丹城、滨海、田园三大特色,提升城市服务能级,突出城市形象特色的目标。