-

试论道路固土材料“路特固”在改拓建道路的应用——李炜基

备注:此文发表于《城市建设理论研究》2013年8月第22期

-

城市街墙立面规划中相关要点论述——牛亮

备注:此文发表于《城市建设理论研究》2013年第4期

_页面_1.jpg)

_页面_2.jpg)

_页面_3.jpg)

_页面_4.jpg)

_页面_5.jpg)

-

扬州市幼儿园空间布局优化探讨——陈叶龙

备注:此文发表于中文核心期刊《规划师》2012年第8期

-

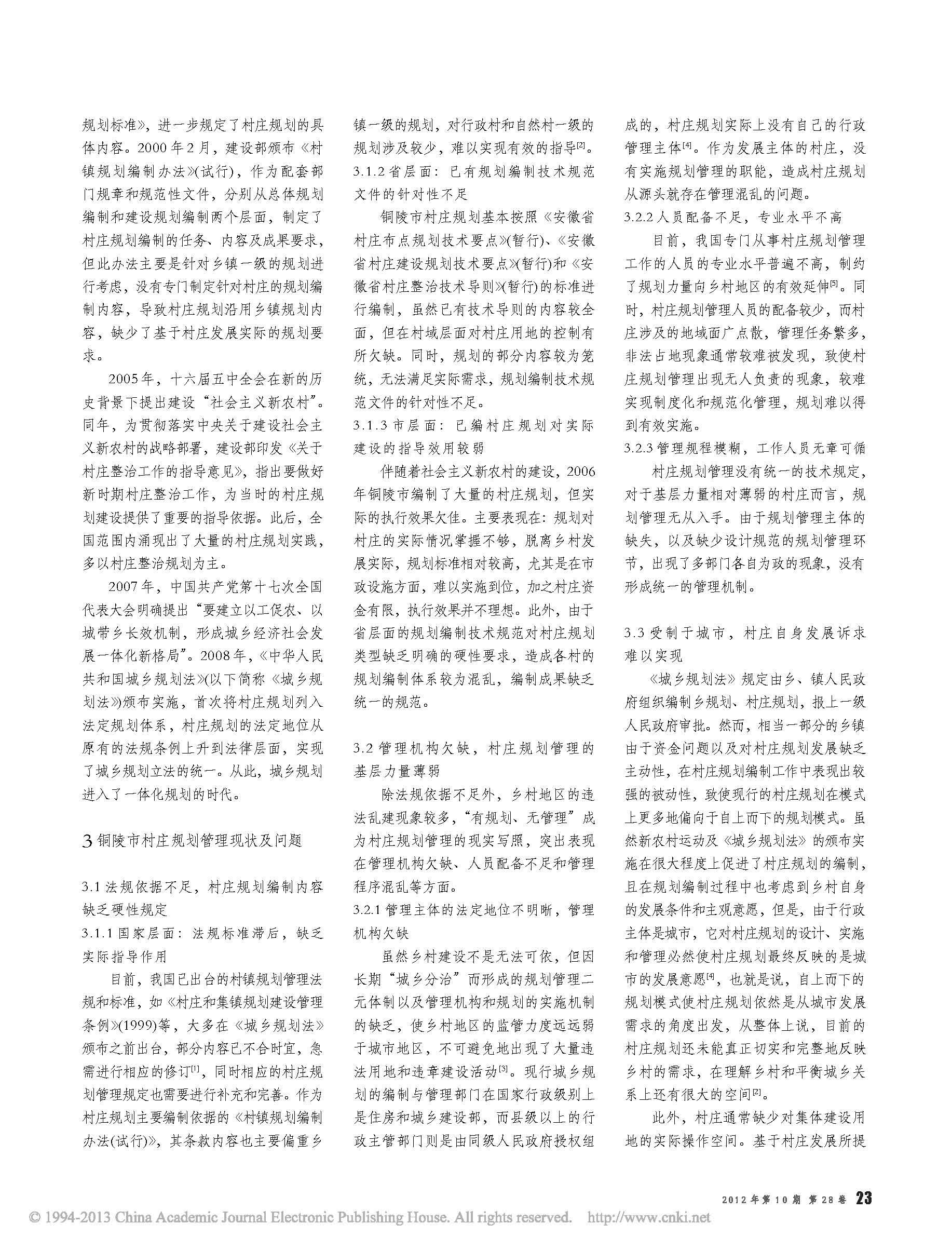

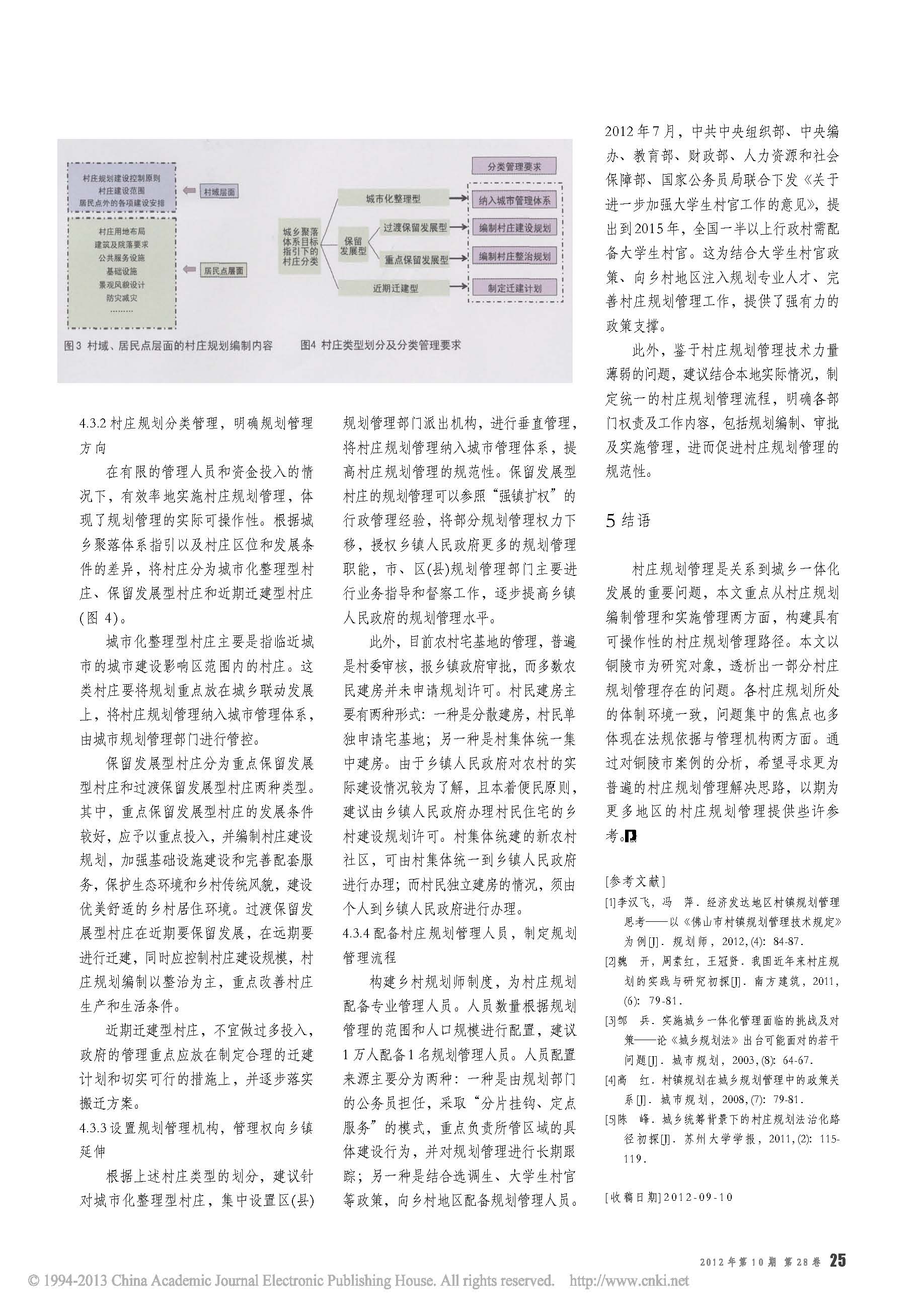

面向可操作性的村庄规划管理探讨-以铜陵市美好乡村建设为例——陈叶龙

备注:此文发表于中文核心期刊《规划师》2012年第10期

-

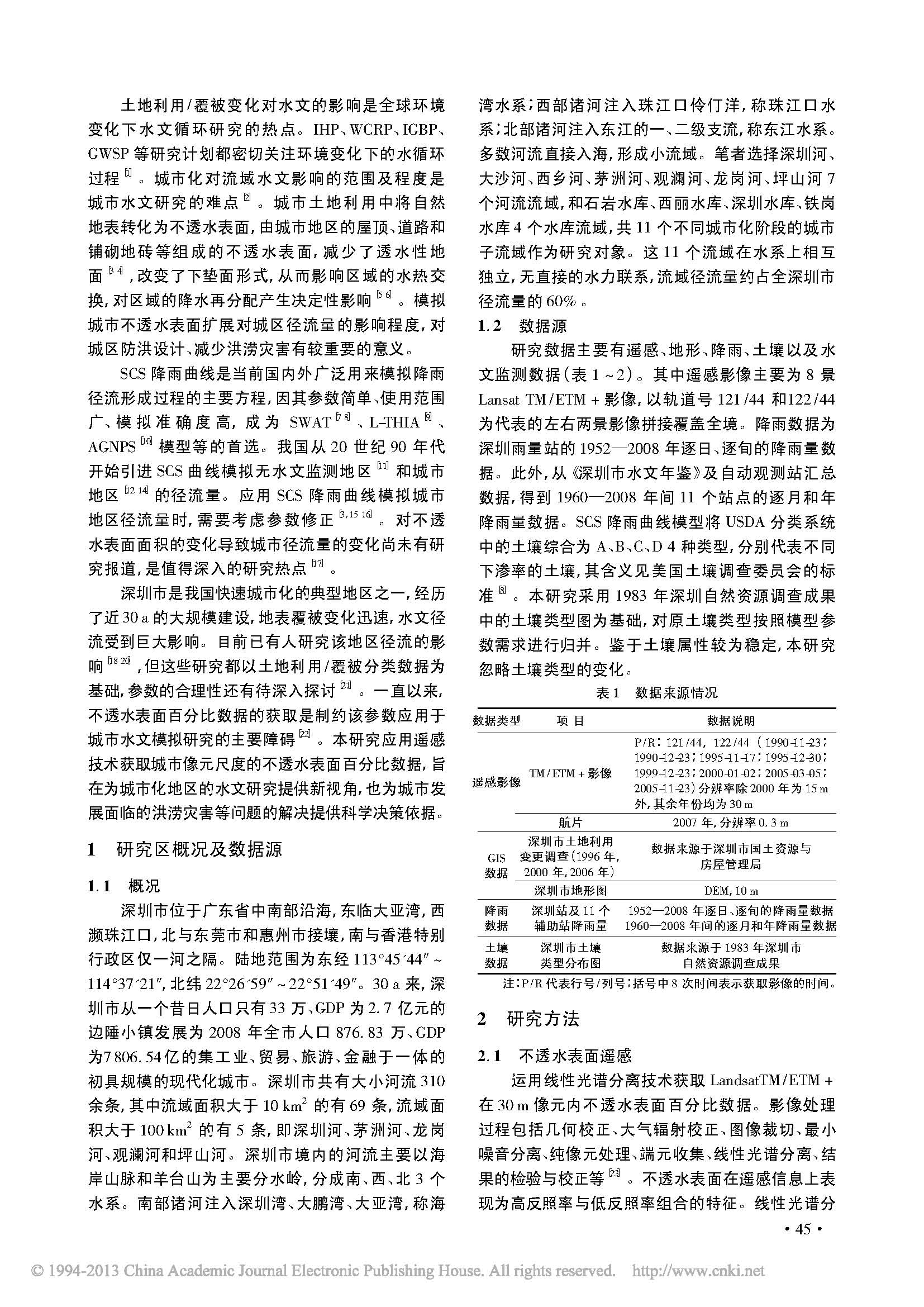

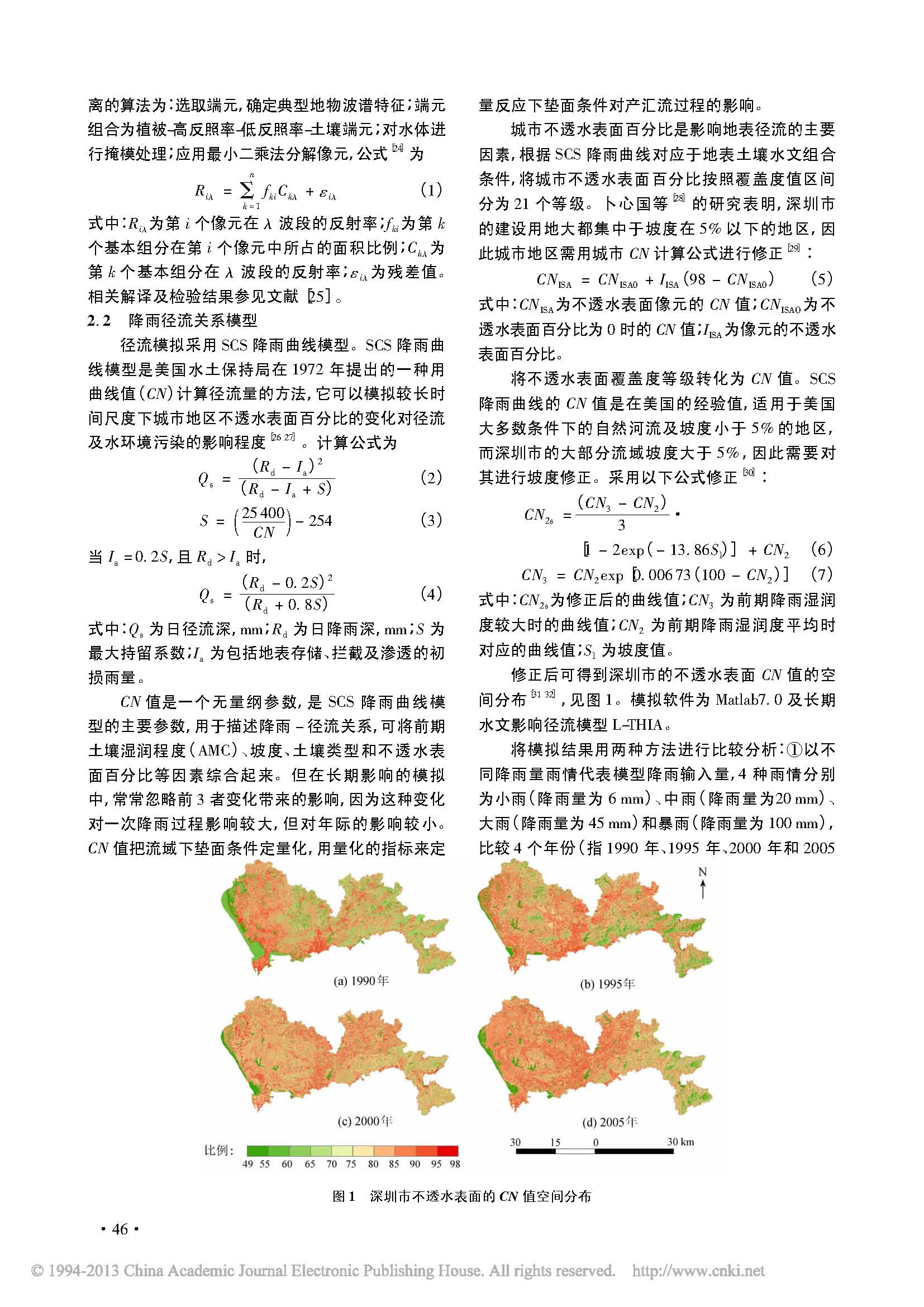

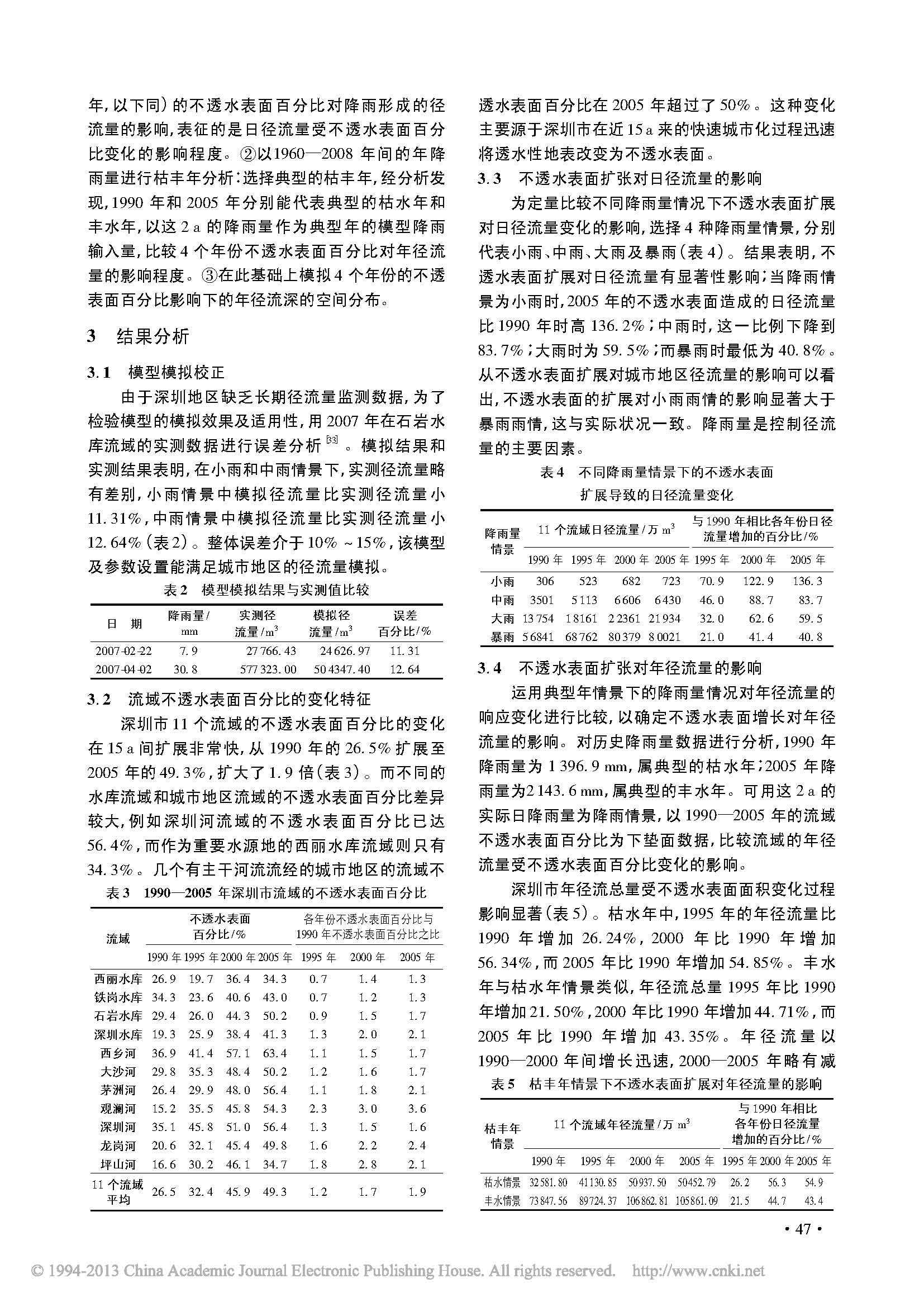

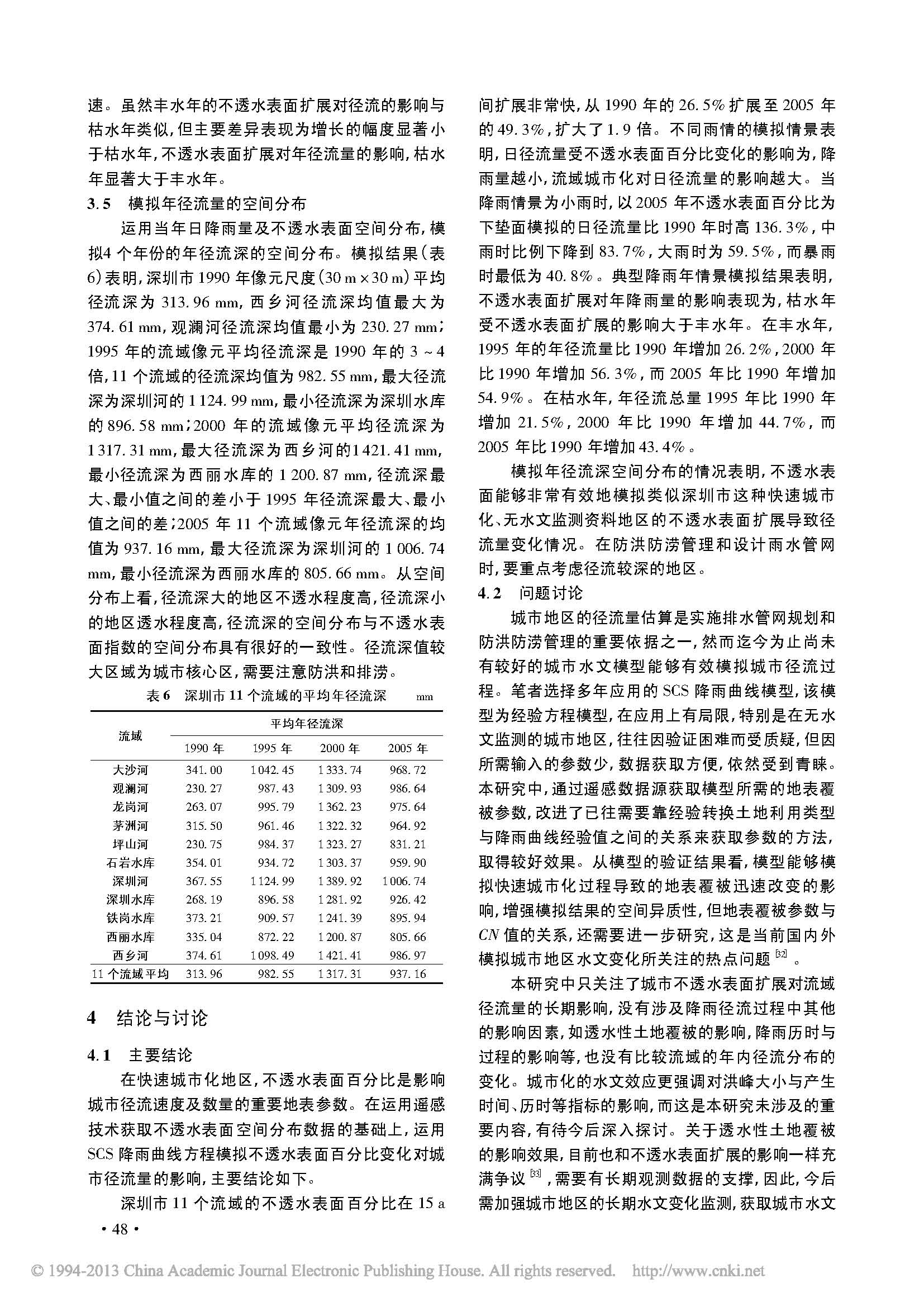

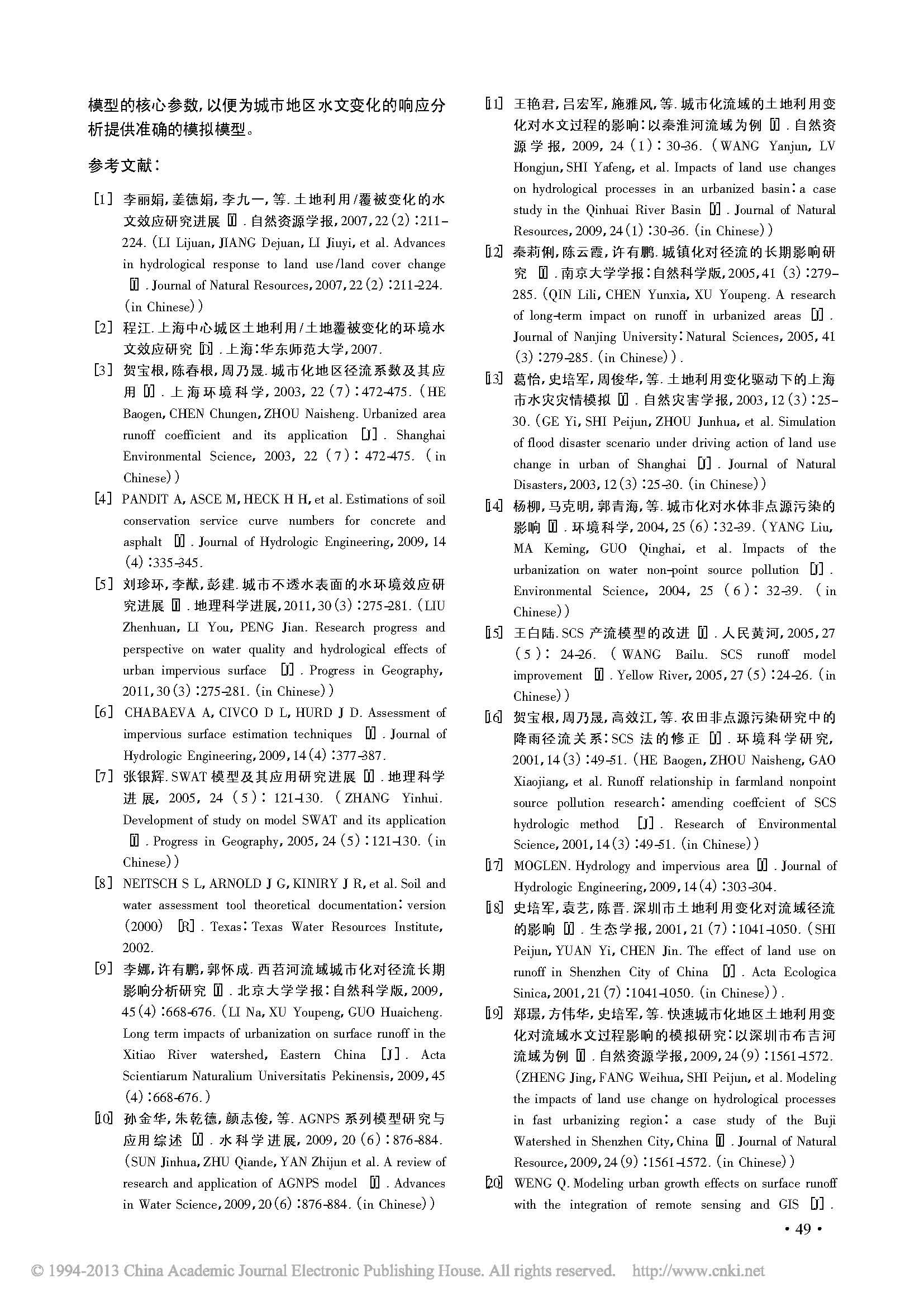

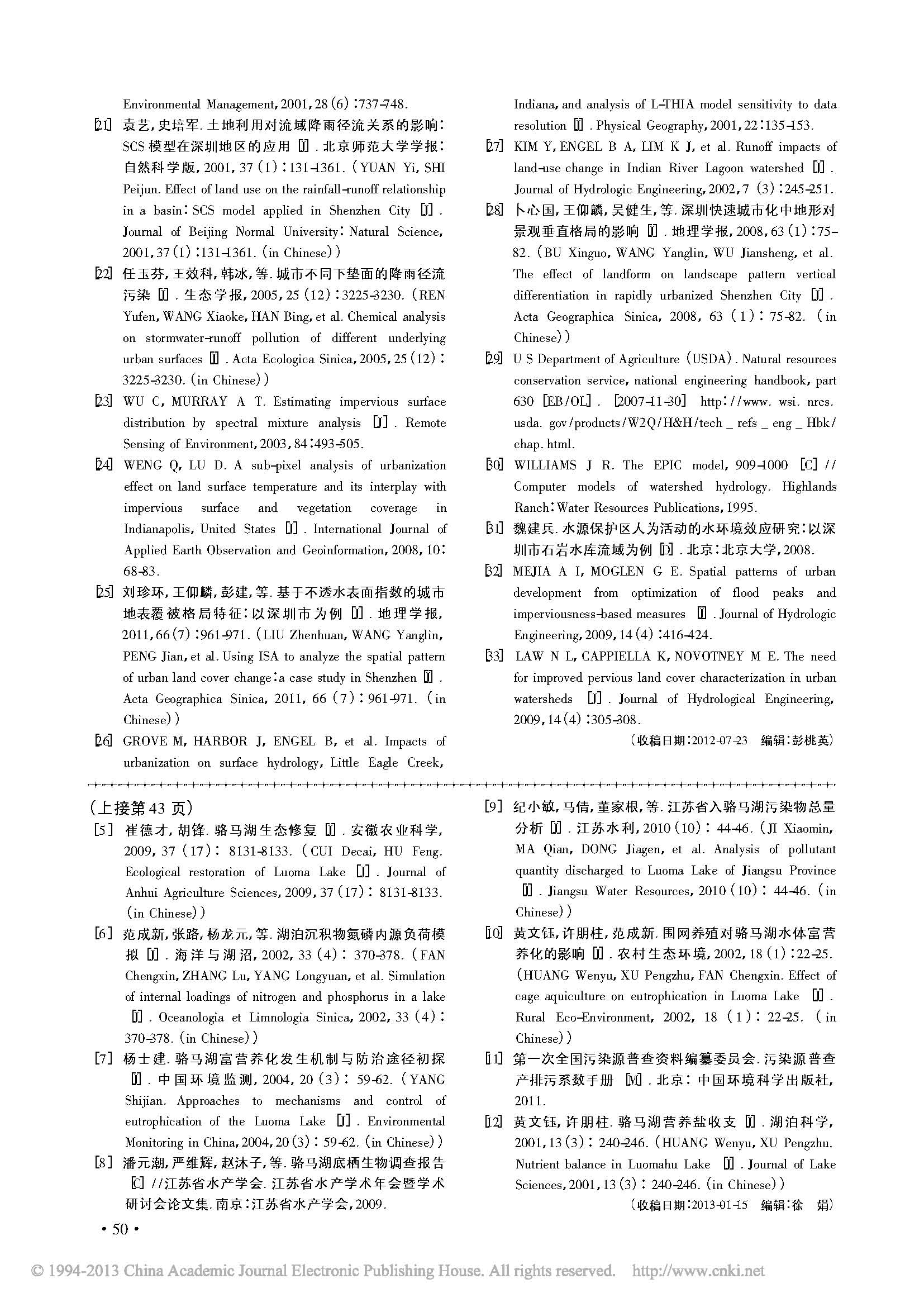

深圳市不透水表面扩展对径流量的影响——曾祥坤

备注:此文发表于中文核心期刊《水资源保护》2013年第3期

-

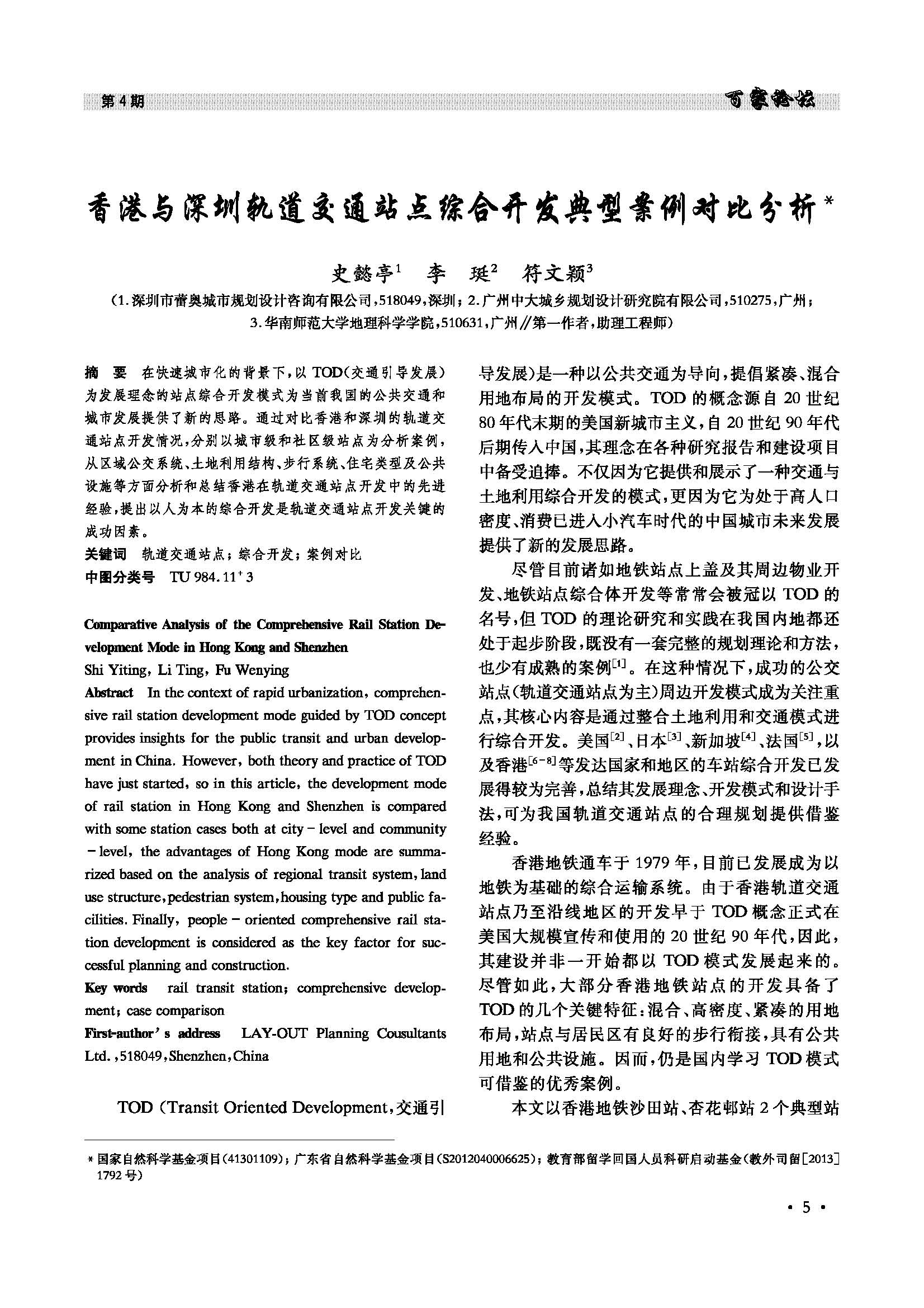

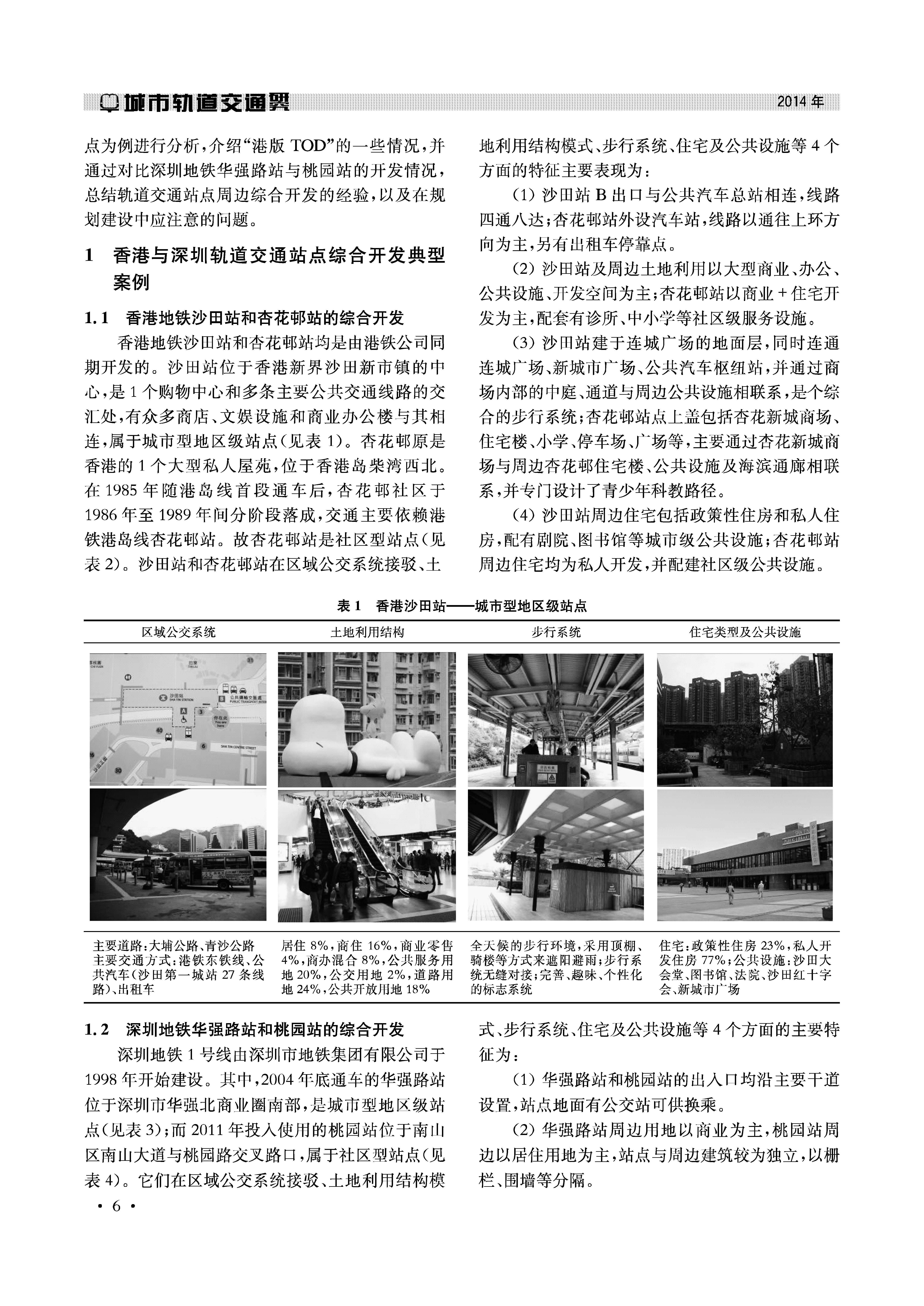

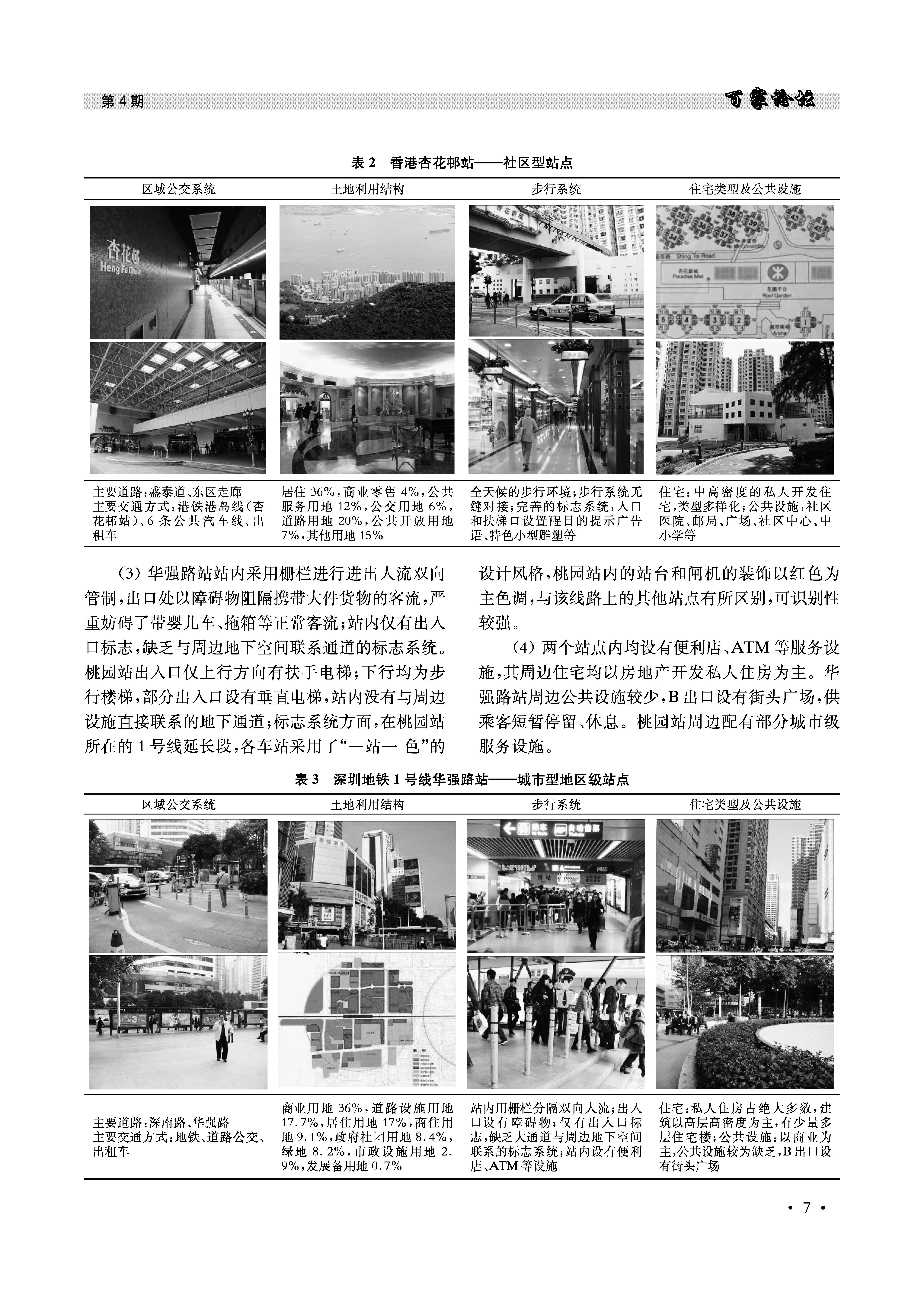

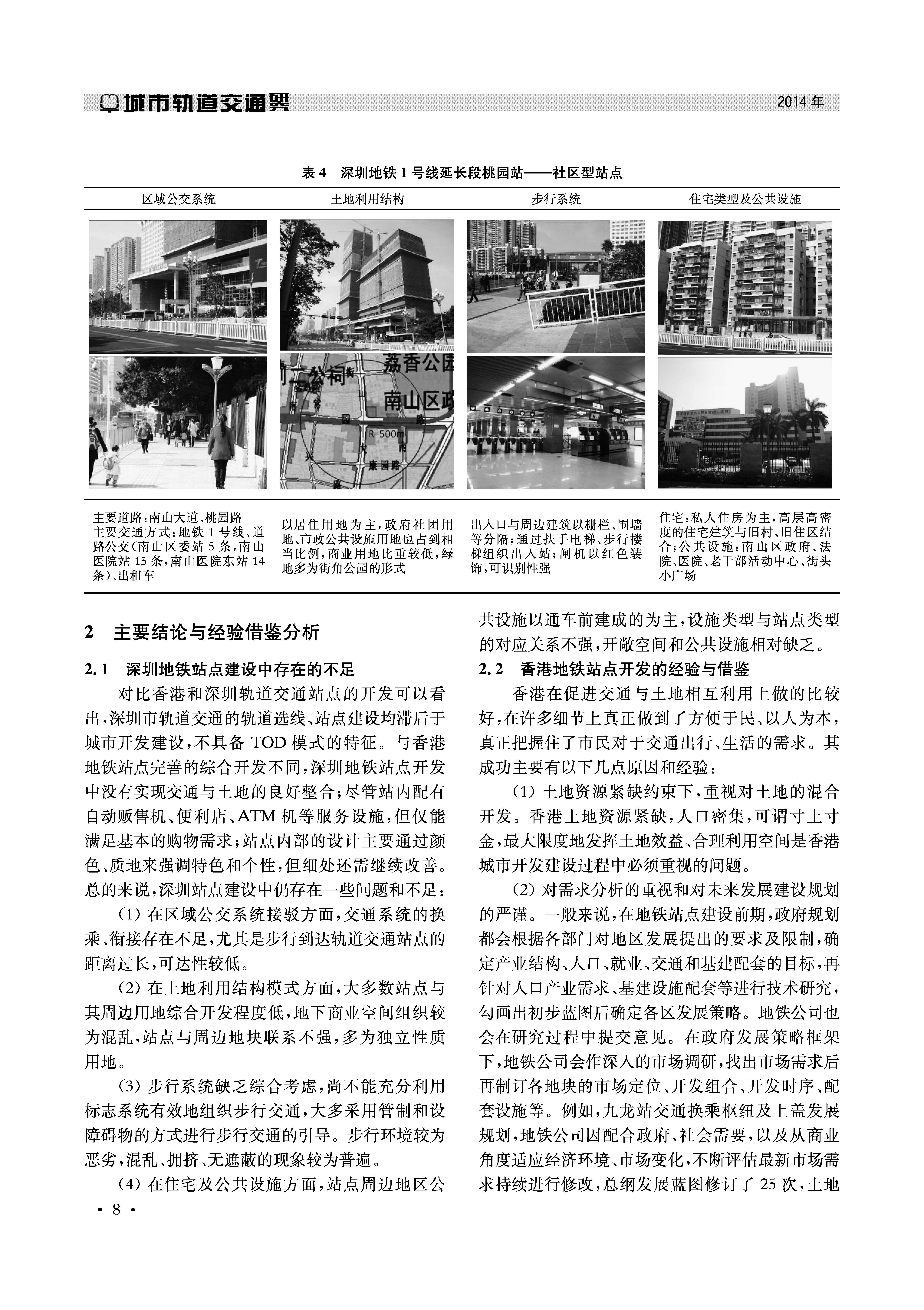

香港与深圳轨道交通站点综合开发典型案例对比分析——史懿亭

备注:此文发表于中文核心期刊《城市轨道交通研究》2014年第17卷第4期

-

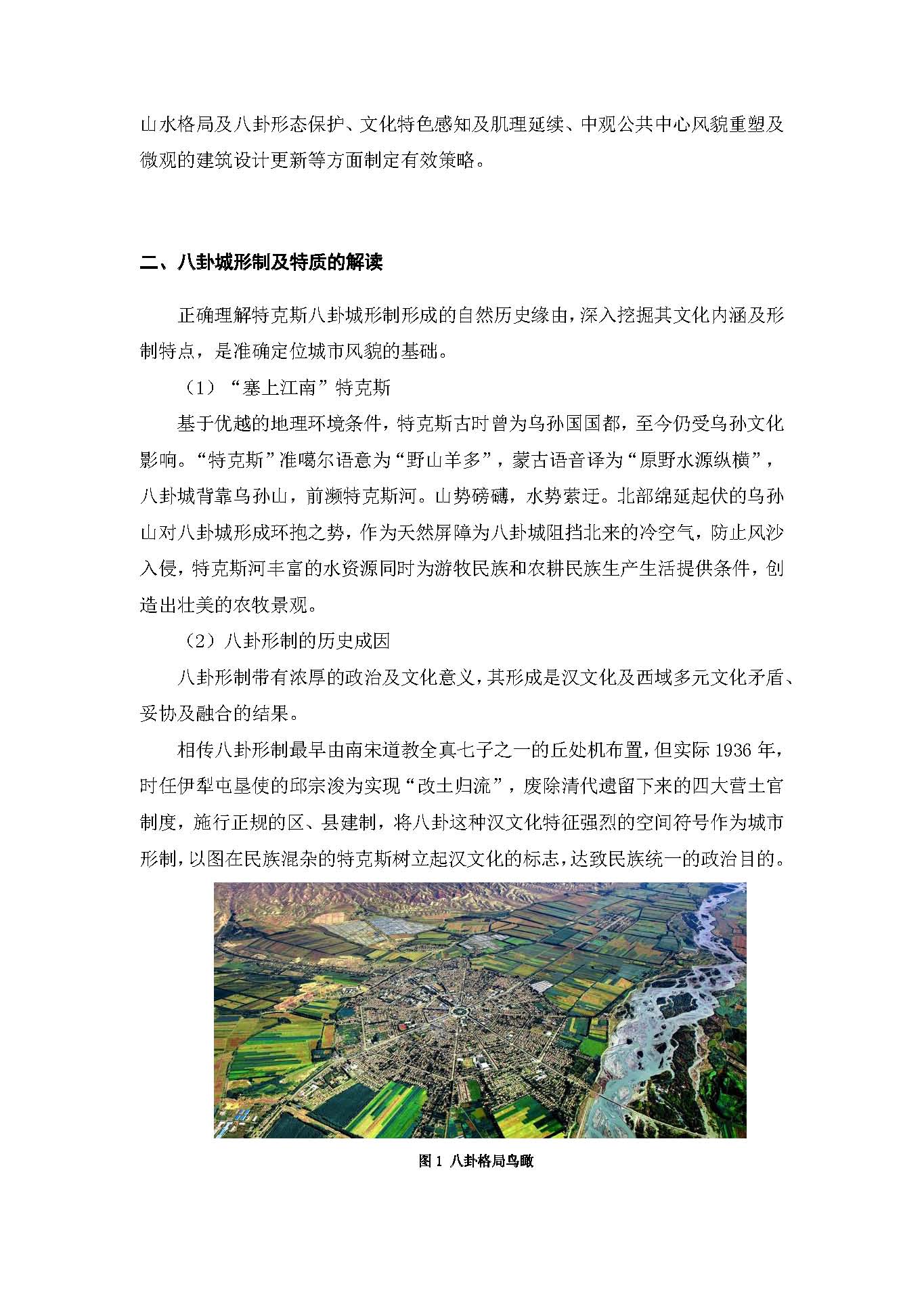

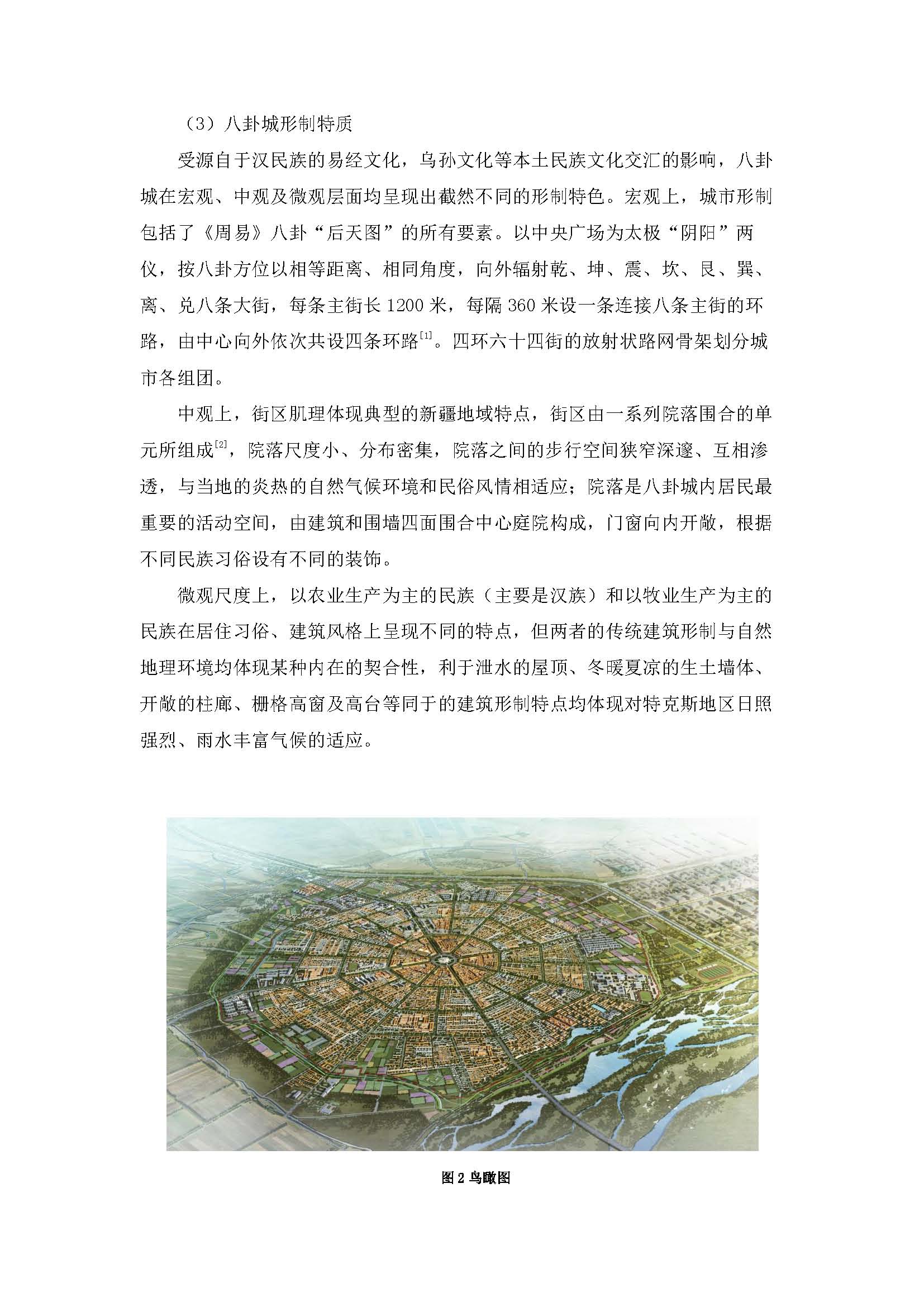

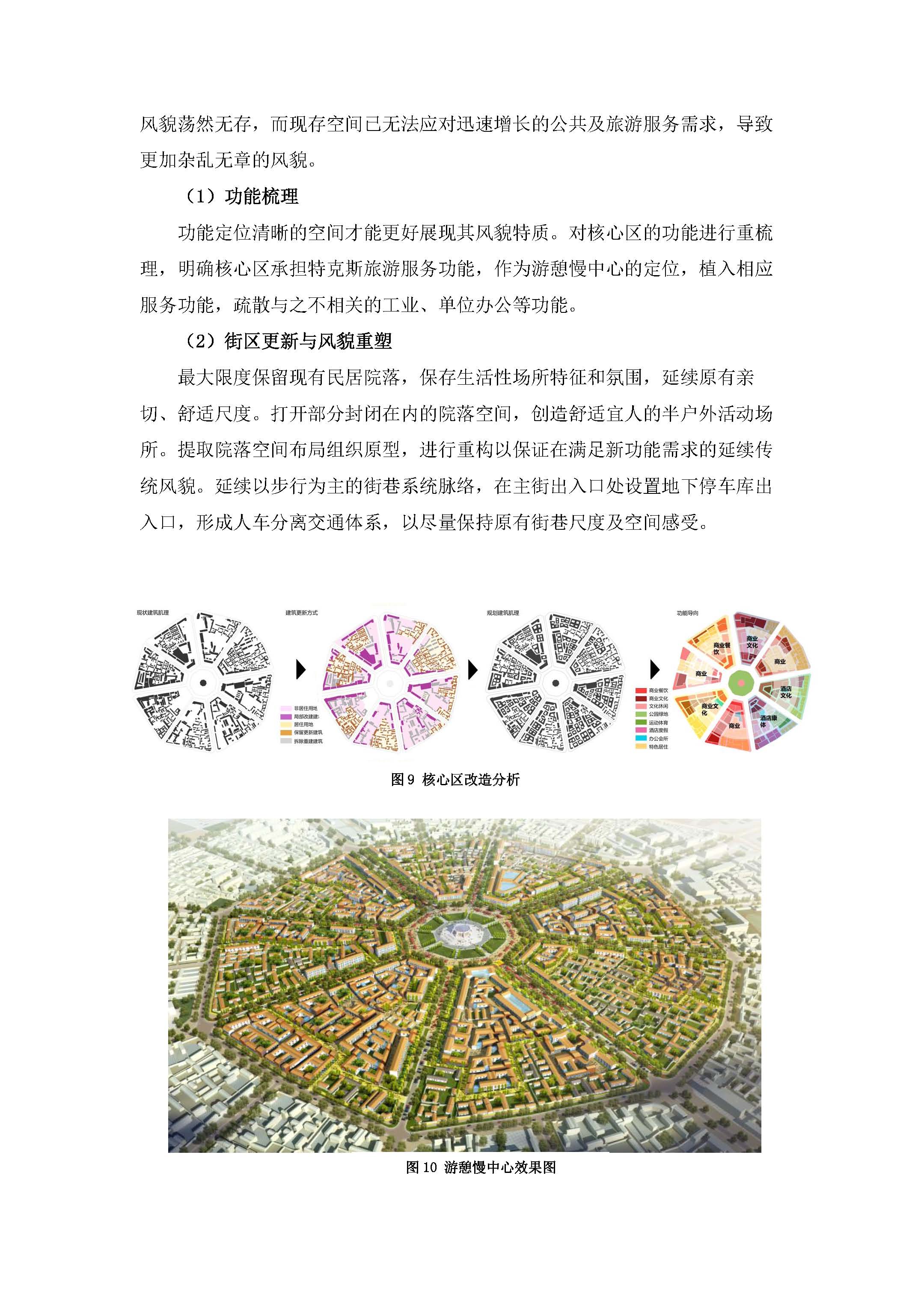

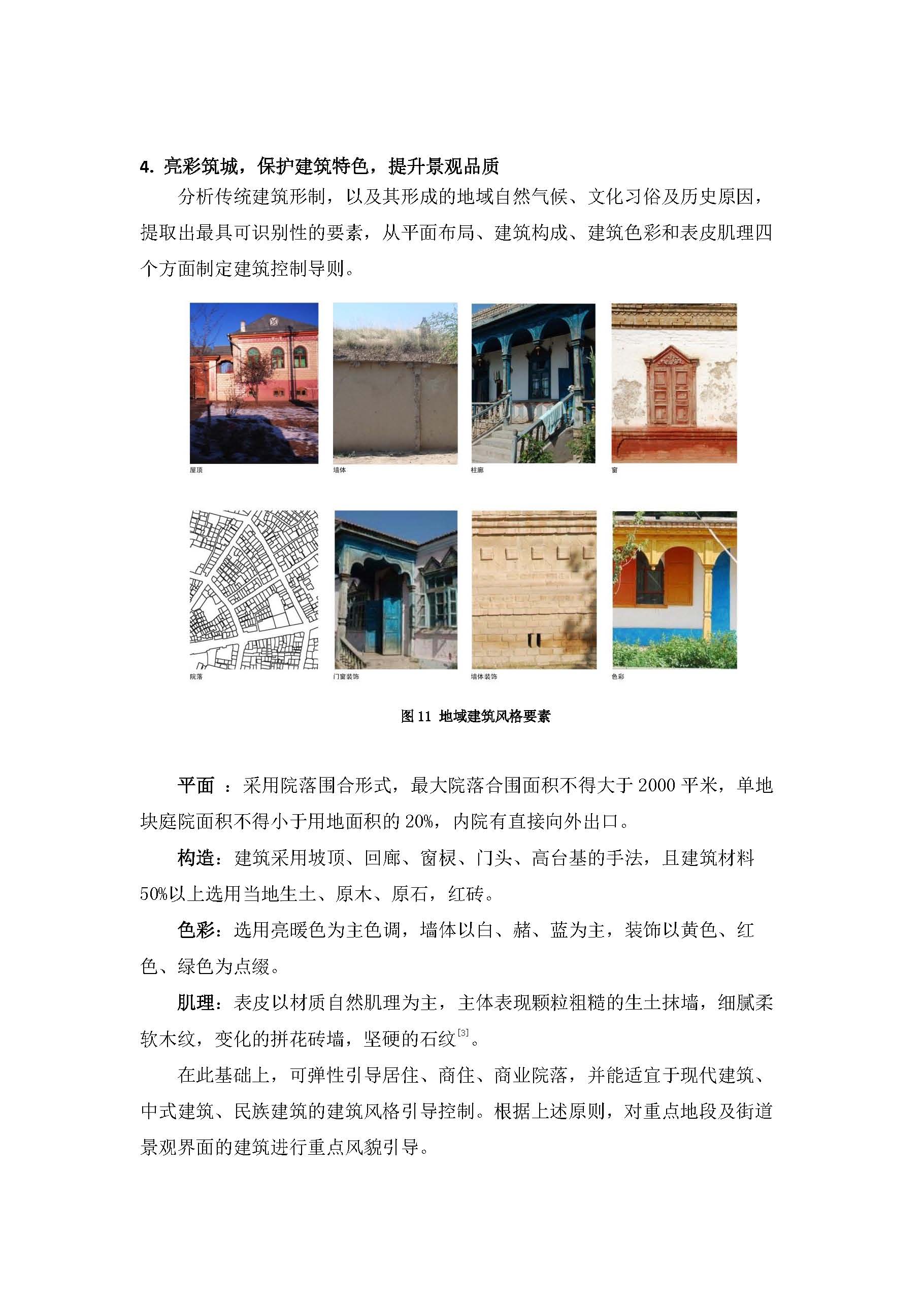

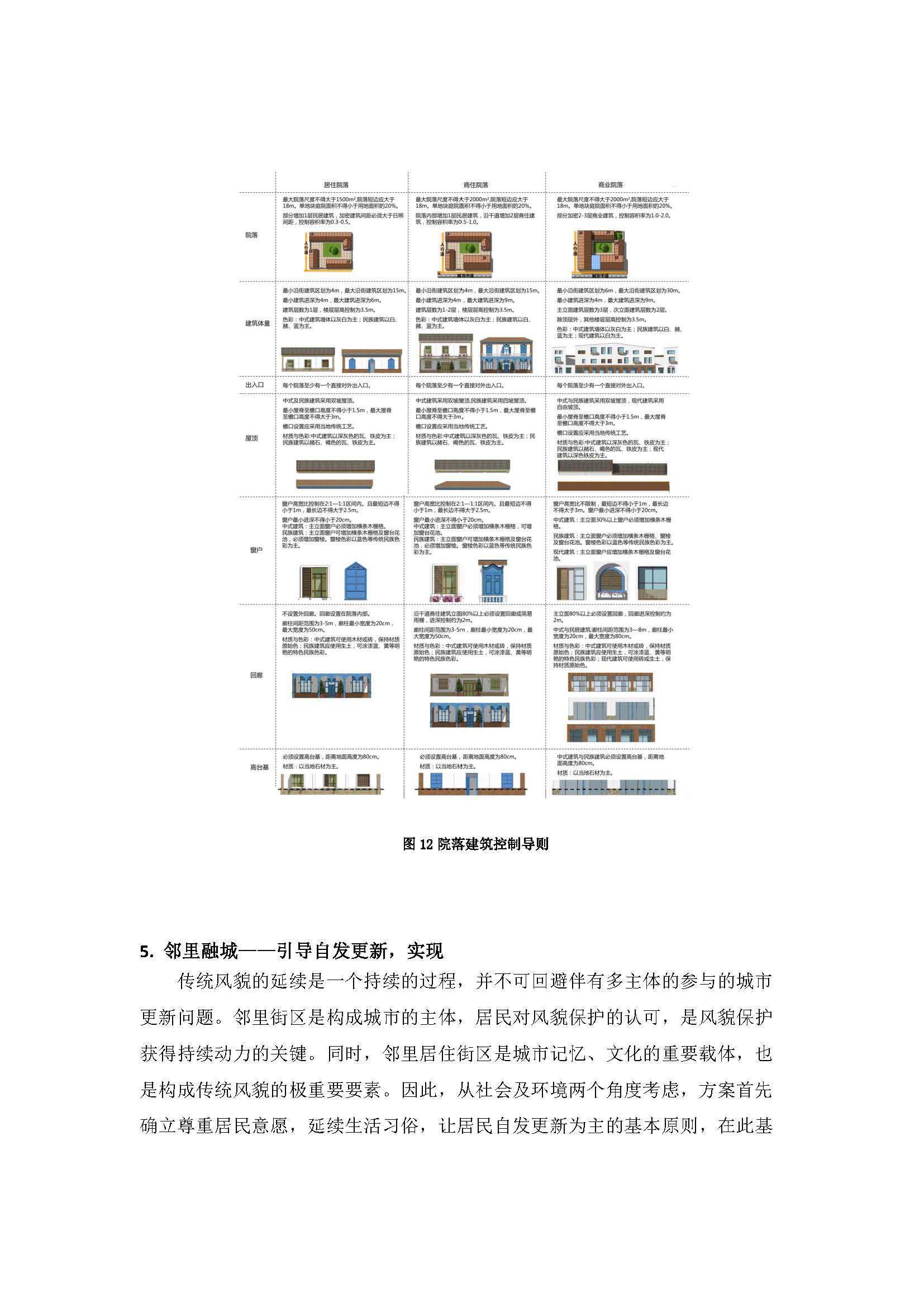

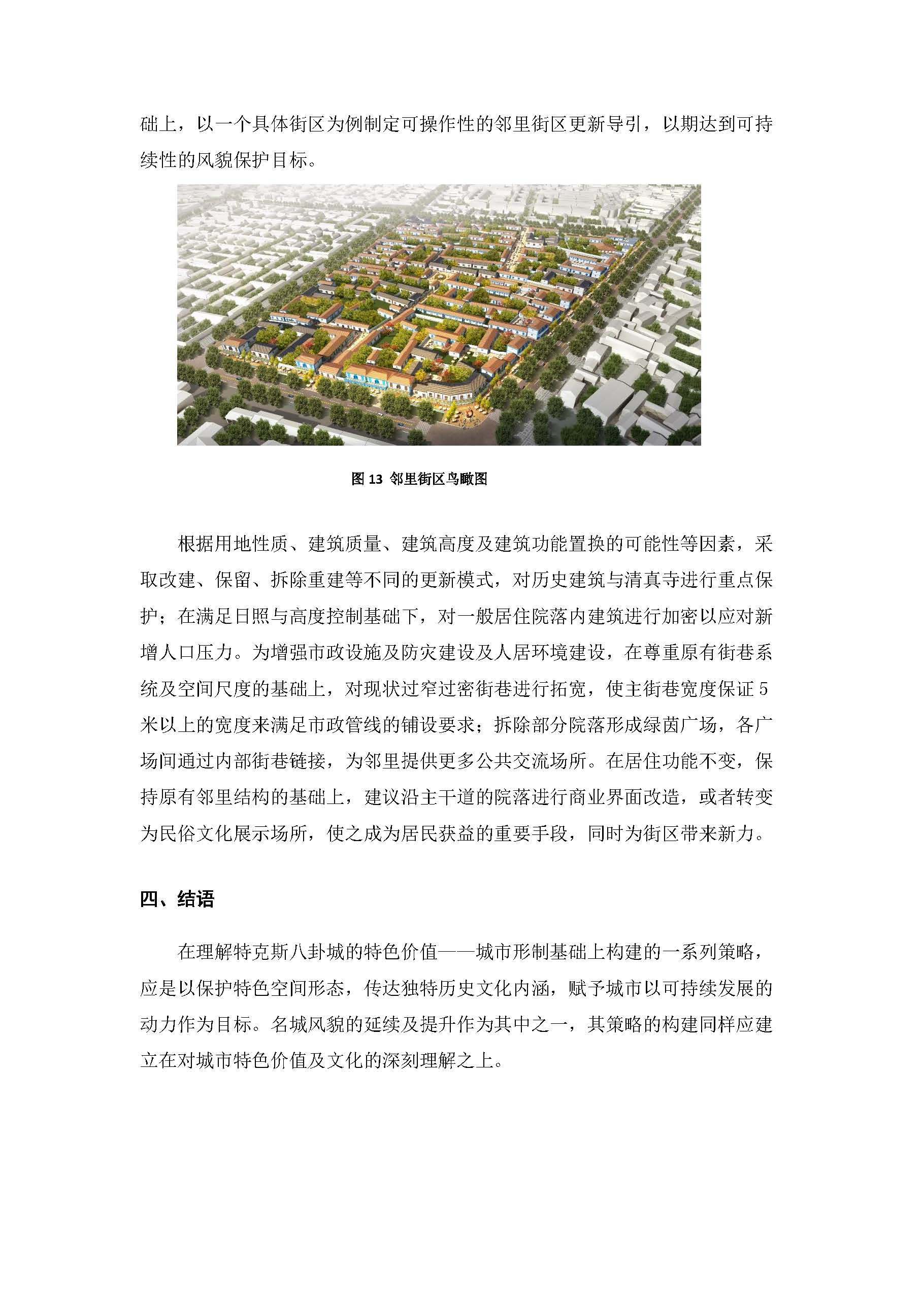

基于形制特色的历史文化名城风貌保护与提升-新疆特克斯八卦城城市设计——秦雨、陈红叶

备注:此文发表于《理想空间系列》城市风貌与特色规划2015年4月正式发表

-

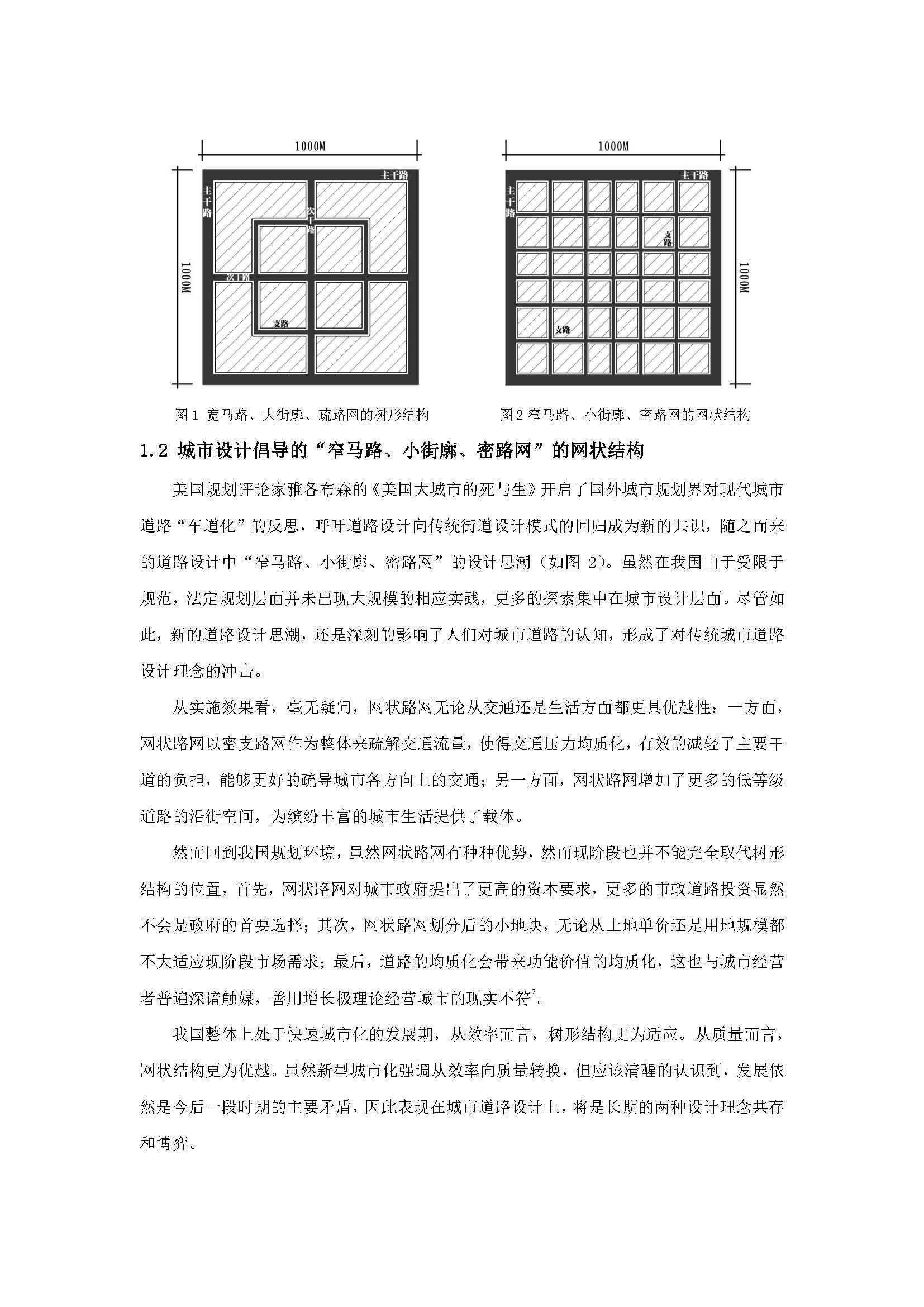

城市经济学视角下的道路设计——黄虎

备注:此文发表于《城市地理》2014年08期

-

行动规划在新城规划设计中的应用——朱旭辉、钱征寒

备注:此文发表于《理想空间》第48辑,2011年12月出版

Application of Action Planning Methods in New Town Planning and Design

朱旭辉 钱征寒

Zhu xuhui Qian Zhenghan【摘 要】新城规划建设是我国目前城市建设中面临的重大命题。行动规划作为一种面向操作与实施的规划思维,可以在城市空间角度为新城建设和发展提供合理完善的解决方案和咨询建议。本文阐述了行动规划的概念和内容,对其理念在新城规划设计中的落实进行了具体讨论,并结合实践经验总结了其在新城规划设计各个系统中的应用。

【关键词】行动规划;新城;规划设计

【Abstract】New town planning and construction is currently a major proposition in China. As an operation and implementation oriented planning thinking, Action Planning can provide reasonable solutions and comprehensive advice in terms of urban space. This paper described the concept and content of Action Planning, its idea in the implementation of new town planning and design for a specific discussion, and combined with practical experience, summarized its application in different subsystem in new town planning and design.

【Keywords】Action Planning,New Town,Urban Planning and Design

一、引言改革开放以来,我国进入了快速城镇化时代,城镇人口迅速增加、城市规模迅速扩大,伴随而来的是新城建设热潮涌动。一方面,新城建设极大地完善了许多城市的功能布局和空间结构,促进了城市发展水平的提升,但另一方面,目前新城建设中还存在许多问题,比较突出的包括:(1)新城求新求洋,由此导致千城一面的城市形象特色危机;(2)大拆大建导致的生态环境破坏和历史文脉割裂:(3)部分新城人气不足,活力缺失,建设成效与冀望差距甚远;(4)过于关注形象和规模,新城“人”味不足,配套欠缺;(5)不够重视经济测算与分析,造成一定的财政负担;等等。

在当前关注民生和谐和经济社会转型的大环境下,新城建设也必须实现一定的“转型”才能更好地适应时代需求。城市规划和设计是新城建设重要的前期准备和有效工具,我们必须重新认识其在新城建设中的效用和价值,从新的操作性的角度为新城建设提供更好、更有效的解决方案和咨询建议。

二、行动规划理念下的新城规划设计

1.行动规划的概念

行动规划是基于对新时期规划价值和效用的认识而提出来的,其精髓是:精确把握客户需求,科学研判发展趋势,合理谋划发展蓝图和工作目标,在传统规划技术基础上,提供更符合空间发展逻辑的规划设计方案和趋近于现实操作环境的实施指引。行动规划提倡“让规划行动起来”,其核心是实现规划愿景与具体操作的有效结合,制定“可实现的目标”,设计“可实施的方案”,提供“可操作的指引”。

与传统规划设计理念相比,行动规划更注重新城建设的“时间”、“财力”、“组织”三个维度。在工作思路上,行动规划更强调现实需求导向;在工作目标上,行动规划更体现目标效用为重;在工作内容上,行动规划更注重方案操作结合;在规划方案上,行动规划更追求弹性动态实施。

2.行动规划的内容和环节

行动规划在工作流程和内容上,包括四个主要部分:

(1)目标谋划

目标谋划是明确规划设计价值取向、寻求发展定位和目标的过程。行动规划强调对战略性资源的识别和判断,并在此基础上对外结合形势、要求确定地区发展方向。同时,对于规划设计工作本身,应设立有限的工作目标,有针对性地解决发展中面临的关键问题。(2)路径策划

路径策划是策略和策划层面的工作,主要解决发展路径的问题。行动规划理念要求在发展方向指引下,基于资源条件(时间、财力、能力)的考量,制定工作思路,提出工作的重点与方向,既包括硬性的城市建设手段,也包括软性的社会经济手段,既可以分时安排,也可以分块、分条安排。(3)空间规划

空间规划主要是指常规规划设计中的物质空间组织落实工作。行动规划强调将空间资源作为社会经济人文发展的空间载体,结合发展规律梳理规划区的空间发展逻辑和空间资源价值评估,将时间演进的规律体现到方案设计中来,注重方案的动态、弹性、可实施。规划设计方案不应将城市空间作为刻板僵硬的研究对象,而应紧密融合城市中人的诉求和活动,实现物质空间与非物质活动的有效紧密结合。(4)实施计划

实施计划对应于成果中的管理要求和操作指引,也就是非法定规划中经常用到的“行动计划”。实施计划的核心是围绕规划方案和设计蓝图提供一整套趋近于现实环境的操作指引,强调整个规划在目标、策略、行动三者上的逻辑递进关系,为各项工作明确目标和要求,包括项目库、制度建议、政策建议、保障措施、经济分析和资金解决方案。

3.行动规划与新城规划设计与国外严格意义上的新城定义有所不同,这里所讨论的新城,其实是指跨越原有核心城区空间范围发展的新城区,如各类开发区、大学城、居住区、城市新区等等,既包括了单一功能区,也包括综合功能区。所谓的新城模式,也更多地体现为对原来蔓延发展模式的反思,是城市空间拓展方式的一种,更为强调以独立组团的方式去有序组织安排新的城市空间。

鉴于新城建设在我国现阶段的重要意义,新城规划设计中需要重点关注的工作内容,与行动规划的四个重要内容有着密切的联系:

(1)在区域视野下审视确定新城的定位功能和发展目标。新城的建设往往具有带动城市整体提升、优化区域整体空间格局的目的,尤其是在大都市地区。其定位、规模和发展的价值取向,仅从城市本身完善的角度是远远不够的,必须满足区域协调发展的要求。同时,作为一个全新的城区,其发展动力仅靠城市本身的支撑也是不够的,需要从区域空间资源合理配置的角度,整合区域有效发展资源。更重要的是,目前我国新城的建设,都有很强的政策性,许多都已经上升到国家战略、区域战略层面,更需要从更高的层面谋篇布局。因此,新城发展的目标定位,需要整合各方面条件要求,进行合理科学的谋划。

(2)以全新思路演绎新城的发展路径和空间生长逻辑。在市场经济体制下,新城区的建设主体和模式与计划经济时代迥然相异,各个城市的具体发展环境也有所不同,由此也导致了新城发展路径问题备受重视。就实践情况而言,地方政府十分关注新城建设的阶段性工作安排,并要求将其落实到具体空间功能上。规划师需要结合政府工作要求,根据城市发展的内在规律,总结出适用于不同地区的新城空间发展逻辑,并将其落实到分期建设的时序安排,并保证功能的协调性和结构的完整性。这就需要运用行动规划的理念,从软硬两方面着手,提供切实可行又充分预留弹性空间的策略性安排和具体用地方案,并将其与新城建设的阶段性要求实现良好的对应。

(3)关注新城特色品质、人文环境和建设成效。进入经济社会转型年代,城市建设的品质和内涵更受关注。从目前新城规划情况来看,单一的产业功能新区已较为罕见,而更多地强调“工城一体”、“园当城建”。诚然,城市即人,尤其落实到城市设计层面,城市空间根是为人的活动设计,以人的活动为焦点,可以透视城市物质与非物质层面间的交互联系。新城作为城市功能完善和品质提升的重要着力点,要“关注人性”、“集聚人气”、“塑造人文”。近年来新出现的“人气规划”就代表了这种需求趋势。事实上,这种趋势正体现了行动规划寻求规划从“见物不见人”到“见物又见人”的革新方向。

(4)优化组织新城的建设管理的操作指引。新城规划设计必须保证规划设计成果在面对新城建设这一实际问题中的有效应用,这种情况下,传统规划设计成果过于终极化、技术化的表达出现了很多问题,面临的最多的反响就是普通人看不懂,规划管理人员不好用。行动规划强调在面对这一类具体问题时,应将规划设计成果进行有效转化,一部分转化为贴近管理需求、图文并茂、刚性控制和弹性管理结合的规划设计管理指引,另一部分则结合近期政府重点工作,将其在空间上加以统筹,在效益上加以评估,形成软硬操作要点兼备的行动计划。这也是“让规划行动起来”这一理想中最贴近实际应用的工作内容,只是为了保证其合理、可用、见成效,离不开前面各个阶段的工作内容。

总结而言,就规划设计技术方面,新城由于是一个全新的物质空间载体,规划设计面临的不确定性较多,实操性要求又强,尤其需要用到行动规划的理念和方法,特别是空间综合设计、系统解决策略、空间经济思维、启动与开发策略和模式等方面。这就需要我们在面对这类工作时,从一开始就转变传统点、线、面、体的空间三维思路,运用时间、财力、组织的操作三维思路,发现和认识规律、确保空间组织的效率、评估建设运用的效益,把人、城、业这三个有着辩证逻辑关系的规划对象进行有机结合,更好的具化到详细的物质空间安排。

三、方法与实践如前所述,行动规划理念方法的运用,在新城规划设计中更多地体现为常规性工作内容的创新和操作性工作内容的补充。如果不是特别精确地将规划设计成果区分为目标与路径系统、空间与物质系统、操作与实施系统的话,经过几年的实践应用,在各个分系统中均有一些值得讨论和总结的经验与方法。

1.目标与路径系统——角色判断、谋划动力

目标与路径系统解决目标谋划和路径策划的问题。所谓规划的目标定位,就是将规划要形成或达到的意向转化为一个可描述的对象。在新城规划设计中,目标定位事实上是一个体系性内容,包括城市性质、发展目标、功能定位、形象要求、品牌设计、阶段目标、指标体系等,并且根据规划类型和工作任务的不同有所组合。与传统做法相比,行动规划着眼于以动力、能力结合发展要求等方面的评估推演目标定位,确保发展设想既符合政府建设新区的宏观愿景,又能切实可行、扎实推进。

新区发展的动力来源直接决定了其目标定位和发展过程。在资源、区位分析的基础上,行动规划运用发展策划的思路进行动力谋划,分析其现实发展动力,策划其未来可能借助的外来和内生动力,以及伴随发展过程而来的衍生动力。在动力谋划的基础上,确定各阶段发展目标和核心功能,并将其组织到具体的空间要求。同时,为确保目标愿景的切实可行,行动规划还注重进行能力分析,分析新区发展面临的制度环境和地方政府的财政能力等各种门槛因素,在此基础上,提出争取外部政策、改善内部管理、进行经济测算等一揽子与规划方案实施直接相关的框架性内容,直接服务于后续的行动计划。

2.空间与物质系统——价值评估、模拟增长空间与物质系统即规划传统的对物质空间内容的管理和设计。在这一过程中,空间资源价值的研判是最为关键的前提环节。行动规划理念下,空间价值的评估必须与实际操作的要求紧密结合,除了常规开展的区位、交通、地形、生态、人文等方面评析之外,还必须补充土地权属情况、可能的开发模式和开发主体等方面的内容,对开发的难易程度和后续效益进行评估,将其直接作为价值评估的一个重要内容纳入方案设计和比选中。

为应对新区空间发展阶段性安排的需要,行动规划还设计了模拟增长的思路和方法,以期建立一套与地方发展实际可能相结合的新区空间增长逻辑。模拟增长是指在发展动力分析和空间价值评估的前提下,确定起步发展区及其主体功能,并设计各阶段空间生长前提,据此演绎结构的分期生长和功能的不断完善,最终推导出终极发展蓝图。模拟增长重点在于确定每一阶段发展的重点区位和重点功能,相较传统的静态蓝图式规划,更有助于为地方政府确立新区的发展思路,也能更有效地应对发展的不确定性和复杂性。

3.操作与实施系统——管理导则、综合计划操作与实施系统实际上包括了规划管理怎么推进、新城建设怎么进行两部分的内容,前者可命名为管理导则,后者事实上包括了软硬两方面的综合性工作计划。行动规划注重在规划成果表达方面进行更面对实施操作的革新,为地方规划管理部门提供更简便易懂、好操作的管理导则,同时为新城管理机构出谋划策,提供具有建设性意见的行动方案。

在规划管理导则部分,行动规划更强调刚性和弹性管控区间的划分。对于新城建设最需要出形象、补功能,最能体现新城建设成效的空间,进行较为全面的刚性管控,规划设计条件细致、完善。对于其它更多交与市场主体开发的空间,可进行较为弹性的规划管理,确保公共利益不受侵犯。在表达上,尤其是城市设计内容,力图通过一张图的表达方式,以图件为主要载体,附加设计条件要求和其它方面软性操作内容,直观、形象地为规划管理部门提供工作指南。

基于对近期建设规划、年度实施计划及其它类型行动计划编制的总结,行动规划理念下综合性工作计划的内容可以分为阶段性目标与策略、具体行动计划和重点项目库等三部分内容。其中,制定目标策略时,必须注重开展经济效益的评估分析,确保开发计划不超脱政府的财力,不违背市场经济规律。具体行动计划包括条状组织的产业招商、生态环保、拆迁安置等内容和块状组织的重点地区建设计划。而重点项目库主要依据近期建设的要求,落实基础设施、公共设施等配套要求,提供近期可出让的建设用地安排。

四、结语

行动规划是基于对当前规划效用的反思提出来的、确保规划切实可行的一整套理念和方法。行动规划不是一种规划类型,而是可应用于已有规划品种,同时不断创新新的规划品种的一种规划思维。在目前国情下,新城建设是一项复杂的以政府为主体组织开展的空间行动,行动规划在其中最能体现“行动”的内涵。在政府推动、市场介入模式下,行动规划综合了政府主体和市场主体的不同需求与价值思路,并提供完整的以空间平台搭建为核心的解决方案,既增强了规划的科学性和技术性,也避免了物质空间“一叶障目”的弊端。将其应用到新城规划设计实践中,将有助于规划设计成果更有效地服务于新城建设,从而为更好地推进我国新型城镇化进程、促进经济社会转型发展服务。

【作者简介】

朱旭辉:1969年出生,高级规划师,注册规划师,深圳市蕾奥城市规划设计咨询有限公司总经理,总规划师。钱征寒:1977年出生,高级规划师,深圳市蕾奥城市规划设计咨询有限公司副总规划师,研究中心经理。

-

基于触媒理论的新区发展框架构建——东营黄河水城南展区城市设计案例——李凤会、张震宇、王萍

备注:此文发表于《理想空间》第48辑,2011年12月出版

Study on the New city Development Framework based on the Catalyst theory

--A Case Study of the urban design of the south area in Dongying

李凤会 张震宇 王萍

LiFengHui Zhang Zhenyu Wang Ping【摘 要】作为以居住为主体功能的大型城市片区,由于其较大的用地规模和相对单一的主体功能,如何催化片区并打造支撑片区发展的持续动力成为其开发建设过程中面临的主要问题。本文以东营黄河水城南展区为例,以触媒理论为基础,从设施聚集、公共交通、空间特色等多方面出发构建支撑片区开发的媒体链条.为项目实施过程中政策的制定,大型项目的引入提供支撑。

【关键词】居住片区;水城;东营;黄河水城;城市设计;触媒

一、城市触媒理论

“触媒” (Catalyst),根据城乡规划百科定义,它是化学中的一个概念,即催化剂,是一种与反应物相关、通常以小剂量使用的物质。它在化学反应中的作用是改变或加快反应速度,而自身在反应过程中不被消耗。“触媒”在发生作用时对其周围环境或事物产生的影响程度被称之为“触媒效应”。

在城市发展方面,在20世纪90年代最早由美国城市设计师韦恩奥托和唐洛根在《美国都市建筑:城市设计的触媒》一书中提出了“城市触媒”这一概念。书中指出城市触媒效应是城市化学连锁反应,某些元素在限定自身形式的同时参与形成了系统的链接,激发了系统的生长模式。这些元素并非仅仅为自身而存在,更像是一种催化剂,从而激发城市形态的生长,促进更多元素的形成。其理论核心内容是“触媒”能够引起多项开发的连锁反应,并将触媒中的优秀品质渗透到后续项目的发展中。城市触媒的目的就是促使城市结构持续、渐进的发展。

城市触媒的表现形式在城市建设中具有多样性,可能是一个大型的城市发展项目,比如城市中心,建筑群;也可能是一幢建筑或者建筑的一部分,比如酒店、购物中心、交通枢纽、博物馆、剧院、开放空间等,还可以是较小的元素,比如小尺度的城市设施(雕塑、喷水池等)。城市触媒也可以是非物质的形式,它可以是国家政策制度、设计概念、城市设计指引等。一切能够促进周边地区城市建设的元素都可以看作是“城市触媒”。

二、触媒理论视角下的新区建设

在建设理念上,新区规划建设是有由一些项目催化启动并引发一系列的持续催化过程;同时新区的建设应该是渐进和连续的,任何一个单独的建设项目都要能够促进新区整体的发展。在实际操作上,它通过不断控制城市的生长点,来激发和引导后继的开发,提供了一种循序渐进地实现城市规划目标的手段。

在城市触媒理论指导下的新区城市设计,要充分重视、挖掘各种建设活动之间的影响关系,识别并确定对新区建设发展起主要作用的建设活动。首先,就要能够根据新区所在的自然、社会、经济条件等基本状况,合理确定不同区位的发展方向、步骤以及在不同阶段的最有效的生长点。在此基础上安排确定不同的城市触媒的反应区位,根据触媒自身的性质、规模和催化能量的大小、持久力和催化腹地特点等因素将触媒点划分为不同的等级,并将其布置于不同区位。其次,明确各级生长点之间的能量传递方向及路径,并完善生长点催化的触发机制,依此划分合理有效的新区开发时序,提出控制和引导片区开发建设的策略。

三、触媒理论指导下的东营黄河水城南展区城市设计实践

1.项目背景

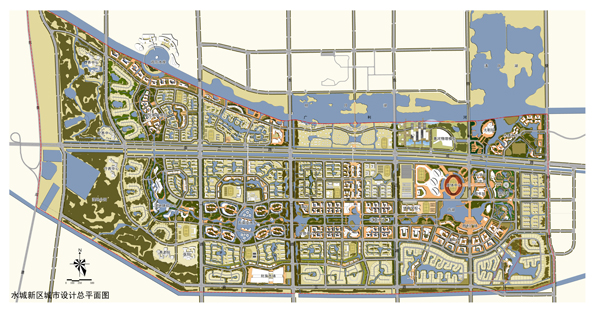

2009年,国家正式批复《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》,同时为了配合建设黄河三角洲高效生态经济区中心城市,东营黄河水城的建设开始启动。而作为水城风貌核心区之一的东营黄河水城南展区主要承担城市的高档特色居住功能,是重中之重,核心区的建设成功将具有典型的示范意义和带动意义。在这个背景下,城市政府于2010年组织开展东营黄河水城南展区(下简称南展区)城市设计,对广利河以南、高速公路以东约20平方公里的土地开发建设进行研究。

2.南展区的区位和建设条件

从城市触媒理论来看,南展区周边的触媒体已经成熟,且带动作用较为强劲。南展区北侧为城市综合行政中心区,东北侧为大型城市公园——清风湖,南展区的西侧为揽翠湖片区,承担城市商务休闲会展功能,是城市商务服务中心。片区东南侧为城市湿地,且地下水为淡水。片区周边强大的城市功能和优美的城市环境为该片区的发展提供了强大动力;然而,片区内部面临触媒点较多但分布不均匀的状况。主要表现为地块北侧的广利河与周边的城市湿地对片区的周边土地具有较强的催化作用。地块内部已经明确的黄河物理模型、奥体中心、大剧院、图书馆科技馆少年宫等大型的城市公共设施比较集中,聚集在胜利大街和南二路交口周边四个象限内。因此整个片区东部的地块成熟度较高,西侧成熟度较低,周边地块成熟度较高,内部成熟度较低。

3.城市触媒理论影响下的南展区设计理念

(1)南展区设计理念

滨水是黄河水城南展区最大的地理区位优势,同时水也是该片区最主要的触媒。为此该片区的设计理念源于“水”这一触媒,强调以水为源,水系贯通,水城相融等理念。充分利用水的激发和与引导作用,促进该片区城市建设的蓬勃发展。首先,以水为触媒的设计为主题,黄河水城南展区城市设计的设计主题是以水为源,以人为本。方案除突出广利河两岸的景观和空间塑造外,在南展区内核地带开辟出一条首尾与广利河水系相贯通的核心水廊,并为核心水廊南北两侧各地块预留水循环进口和出口,便于各个地块的水景的打造。核心水廊的触媒水体的形态在不同片区具有不同的特征,如水网、水道、穿城水、环岛水、湖面水等多种形态。这种水城相融的方法,增大南展区与滨水环境的接触面,特色化得水体景观增加了触媒的带动效力和范围。从而更充分利用水的触媒作用,促进设计地块内更多的土地升值。

其次,区域内的重要点状触媒体。除“水”这一重要的带状触媒外,在核心水廊内部植入能激活城市建设活动的多个主要触媒体,并将这些触媒体与周边土地进行合理串联。主要的触媒体包括片区的综合服务设施、特色度假休闲设施、大型公共服务设施、快速公共交通站点等。点状触媒体的合理布局将强化核心水系对周围地区产生积极的影响。从而加速其影响范围内城市开发的经济发展。再次,触媒体之间及触媒体与催化腹地的联系。项目组除了对触媒体进行了布局,同时还强化了触媒体之间的联系,通过贯通联通水系、组织步行通道或水上游线、建设公园绿带或者保证视线通廊等方法,增强触媒体之间、触媒体与催化腹地之间的带动提升效能。

(2)重点区块的设计理念。

基于南展区主导设计理念,通过分析可以看出,作为南展区核心区的核心水廊是南展区城市建设的主要触媒体聚集区,核心水廊的触媒体包括欢乐水岸情景商业服务节点、威尼斯风情体验节点、湿地科普教育服务节点、东南亚风情体验节点、江南水乡商业服务中心、文体中心核心服务中心、魅力水岸节点,我们选取文体中心核心做详细的阐述:

首先,文体核心节点的触媒体

该区域现状触媒体条件比较优越:在胜利大街和南二路交口聚集的大量的市公共文化设施,与城市综合行政中心密切联系的胜利大街,核心水廊的水系、场地南部两个相对较大面积的水面。其次,文体中心核心节点的触媒催化策略

如何组织才能确保各个触媒体带动催化作用效能最大?本方案采用 增大核心水廊水面形成环湖辐射发展格局的策略。首先增加水体面积,体育中心、体育学校、游乐场、商务办公区、少年宫、胜利广场等功能块围绕开阔湖面环形展开,构成城市重要的服务设施集中区。使大型公共设施与优美的环湖景观形成强大的触媒群,强大的催化动力使催化腹地也急剧增加。直接带动提升的是湖岸第一圈层,该圈层围绕其内部将聚集以酒店、公寓、写字楼为住的商务办公建筑。对第二圈层的居住用地的催化,除商务办公的催化带动的基础外,核心水廊通过绿地公园和印象山水的辐射状商业街进行带动提升。联系核心水廊与住区内部水系的联系水系将公共中心的活力延续到住区内部,并通过水系两侧的商业水解进行提升后,催化住区价值。

4.触媒理论指导下的空间系统构建与实施策略(1)空间结构——布局公共设施触媒体

一心、七节点、十一片区

一心:文体综合服务中心。本中心由黄河物理模型、水城之窗、体育中心、图书馆、少年宫、科学馆、大剧院等公共建筑组成

七节点:欢乐水岸情景商业服务节点、威尼斯风情体验节点、湿地科普教育服务节点、东南亚风情体验节点、江南水乡商业服务中心、 印象山水办公酒店服务中心、 魅力水岸节点

十一片区:核心水廊两侧的风情居住区

各个片区节点位于片区的中心,同时有核心水廊所联通。片区节点由其两侧节点及核心水廊景观环境催化,进而通过绿带、水系、步行路径催化各个片区。(2)交通系统

快速BRT线路——布局公共交通触媒体,

根据TOD开发模式,不难看出,城市公共交通也是重要的发展触媒。起催化有效半径可覆盖到800米半径的范围内。规划建议在原有黄河路BRT线路的基础上,引入本地区快速公共交通线路,线路设置在考虑开发强度和功能布局的基础上,强调公共交通站点触媒与公共服务节点触媒的联动关系。在规划区共有5站,分别为欢乐水岸站、湿地体验中心站、江南水乡商业中心站、印象山水胜利广场站和体育中心站。

绿色交通接驳——构建触媒联动、畅通触媒催化路径

BRT停靠站点、内部有轨电车、游艇码头这三种类型公共交通之间的接驳主要以滨水广场为主要形式,部分站点相距稍远,以滨水步行街相联系。

水城新区的步行路径为网状布局,该网络与公共交通接驳的滨水广场、滨水步行街相连。形成完善的低碳交通网络。

(3)景观水系——构建触媒水上催化路径

水体,若仅有简单观赏功能,而没有活动的参与性,人与水的无法进行互动,其催化作用将大打折扣。本方案除强调水体两岸的景观设计外,强调水体的休闲、交通功能,增加人与水的互动。方案设计多种可开展水上活动的大尺度水面外,增加了贯穿整个新区水上游船游览水系。并对景观水体的的等级进行了划分,并提出控制宽度;对各支流水体的取水口位置进行规划。确保触媒水上催化路径的实现。景观水水源——广利河、五干渠

景观水系网络——¬核心水廊主干水系、主要补充水系和片区内部主要引水水系以及地块内部毛细水系。各水系宽度及设计要求:

核心水廊主干水系为生态水廊中的欢乐水岸至魅力湖滨段。其主要水体由欢乐水岸引入,并由魅力水滨节点重新流回广利河,形成广利河支流,河道宽度较窄,平均宽度约20米,可行船。

主要补充水系是为补充主干水系水量,由广利河和五干渠引入主干水系的河道,在本方案中共十三条,分别为湿地公园内部一条,东一路沿线两条、东二路沿线两条、中心轴线一条、东三路沿线两条、登州路沿线一条,南二路南北两侧各一条,联系游艇社区内部水库与内部的两条。除中部轴线补充水系以人工特征为主外,其他支渠两侧均以自然特征为主。

片区内部引水水系为各个小开发住区内部的水系提供水源,水源主要来自于补充次干水系。

地块内部毛细水系为各地块内部开发商自己挖建的水系。

(4)实施策略

在南展区的开发建设时序安排上,根据城市触媒理论,首先进行核心水廊内政府投资的重大公共设施和基础设施建设。通过拆迁安置、聚集人气。具体措施为构建骨架路网、整理核心水系、建设印象山水内湖、建设核心水廊。其次为由核心水廊及重大公共设施催化的核心公共设施及住区建设。主要开发内容为核心水廊大新商业、公寓酒店、特色社区。

再次是改进完善阶段,经过前两阶段的基础设施和公共服务设施建设,该片区的各个地块都较为成熟,在此基础上建设高端居住区和公寓酒店综合区。

四、结论

城市触媒理论是市场经济体制下引导城市开发的重要理论,其主要作用在可以充分调动城市开发的能动性,引导城市由点到面、由下及上灵活而有机的生长。如果我们在规划设计阶段就对片区的发展路径就有前瞻性的研究,将会大大增加规划方案的可实施性,对城市建设过程中进度的控制、相关政策的制定有重大的指导意义。

作者简介

李凤会,深圳市蕾奥城市规划设计咨询有限公司,主创设计师。张震宇,深圳市蕾奥城市规划设计咨询有限公司,副总规划师。

王 萍,深圳市蕾奥城市规划设计咨询有限公司,设计师。

项目负责人:张震宇主要参编人员:李凤会、符彩云、刘泉、王建新、王萍

【参考文献】

[1] [美]韦恩,奥图.美国都市建筑—城市设计的触媒[M].王邵,方泽.台湾创兴出版社, 1992: 21- 45。

[2]张目.城市触媒理论浅议—以上海新天地项目为例[J].理论月刊,2005(3):114-115。

[3]李天彬.城市触媒在城市规划建设中的作用[J].油气田地面工程,2006.4,25(4):37 - 38。

[4]金广君,陈旸.论触媒效应下城市设计项目对周边环境的影响[J].2006(11):8-12。

[5]朱勍,朱晓华.大型城市项目规划建设对城市空间的影响—以上海世博会为例[J].2006(11):16-18。

[6]金广君,刘代云,邱志勇.论城市触媒的内涵与作用—深圳市宝安新中心区城市设计方案解析[J].城市建筑,79-83。