-

蕾奥动态 | 城市更新推进公共利益项目房屋征收工作研究 ——大鹏新区房屋征收捆绑城市更新研究

2018年7月20日上午,我司城市更新总监赵明利一行人在大鹏更新局对“新区年度重点研究课题”——《通过城市更新推进公共利益项目房屋征收工作》的初步成果进行了汇报,开创性的进行了全市各区层面同类问题的可操作性研究,研究初步成果获得了局领导的高度认可。

项目负责人濮蕾(城市更新中心主创设计师)就大鹏新区房屋征收工作存在的问题与难点,对新区房屋征收涉及的道路、河流、水源保护区、土地整备以及利益统筹等现状情况进行了深入的探讨,提出了通过城市更新解决公共利益项目房屋征收工作的具体思路,并根据不同项目的特点提出不同的捆绑方案以及推进难点和解决方式。

本次研究对房屋征收捆绑城市更新的可行性进行了深入的研究,在上层次规划和制度设计上提出了创新建议,并通过实际项目进行验证,为其可实施性提供了支撑。

-

公路口岸规划设计

-

存量规划中的城市设计编制体系探索

存量规划中的城市设计编制体系探索

—以笋岗-清水河城市更新项目为例

1 研究背景与目的

随着当前国家对三大城市群地区“盘活存量、严控增量”发展思路的确立,存量土地再开发将不可避免地成为沿海地区大中城市城镇化建设的重要形式。在此背景下,逐渐进入“存量规划”时代将成为国内城市规划的一种新常态。

深圳市作为存量土地开发的先行者,开展了大量的城市更新实践。但由于传统城市设计体系与方法难以应对更新规划的形势需要,从而引发了城市功能、空间形象与公共空间等一系列问题。本研究以笋岗—清水河城市更新项目为例,通过探寻城市设计在城市更新规划中“无效化”的原因,提出针对性的城市设计编制体系优化策略,以求为深圳乃至国内其他城市的存量规划编制提供有益参考。

2 面临问题:存量规划中的城市设计无效化

2.1表现之一:市场主体过强,侵损公共利益

在以市场为主导的城市更新大潮中,市场主体在介入更新项目时往往为了获取最大经济利益而出现倒逼规划的倾向,导致开发强度与建筑限高被突破、公共空间被侵占、慢行体系被阻断,城市原有的肌理与空间格局被割裂。市场主体的开发过度强调经济效益从而导致公共利益受损。

2.2表现之二:设计体系破碎,影响整体效益

在深圳城市更新单元规划中,城市设计仅仅作为更新单元规划中的一个子专项,规划层级较低。在整个更新规划体系中缺乏上层次城市设计在整体层面对更新地块空间的统筹控制与导引。各个更新单元之间各自为战,空间形象、地标体系、开放空间等方面缺乏统筹考虑,从而加剧了城市空间的”碎片化“,不利于整体城市空间结构的优化和品质的提升,从而影响到地块更新的效益。

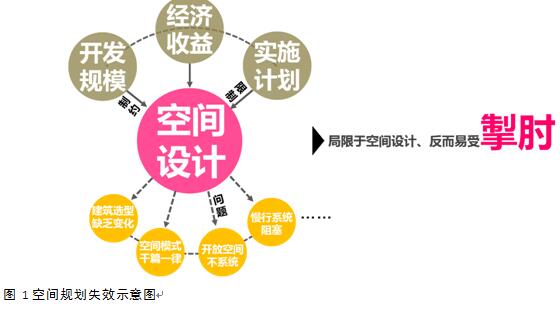

2.3表现之三:多重因素干扰,空间规划失效

不同于传统城市设计专注于空间设计、控制与导引,在存量规划中受到经济成本、开发权属与开发强度的制约,导致空间规划由于难以解决实际问题,从而在整个更新规划编制体系中逐渐沦为陪衬,甚至仅仅是对已确定开发强度、高度等进行空间验证与效果美化(图 1)。

3 研究内容:笋岗-清水河城市更新项目探索

3.1研究区概况

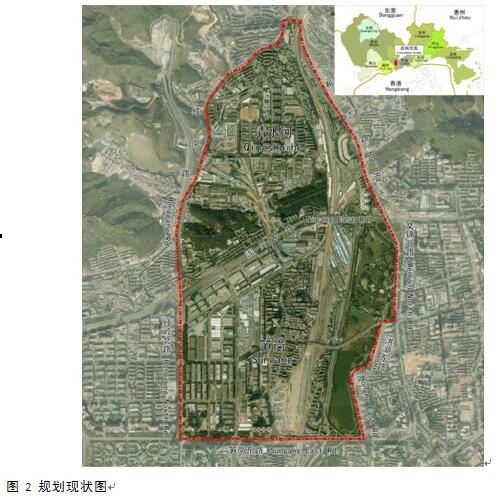

笋岗—清水河片区地处深圳市罗湖区西北部,毗邻深圳市火车站,是福田—罗湖中心区的核心组成部分。总用地面积为5.42平方公里,现状功能以专业市场、仓储、物流为主,存量再开发区特征明显(图 2)。

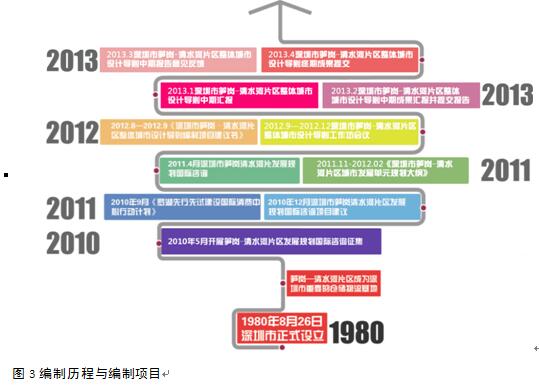

随着深圳城市快速发展,笋岗—清水河片区已经由城市发展初期的”边缘地区”,跃变为城市核心区域。2011年初,市委市政府将“笋岗—清水河国际消费中心”列为全市五个重点推进的“城市发展单元”之一。但是片区目前的经济发展情况、公共服务设施、交通市政设施等条件都与其定位严重不匹配。在此背景下,深圳市规土委与罗湖区政府于2011年5月联合开展了《笋岗-清水河片区发展规划国际咨询》,拉开了片区一系列更新改造规划编制的序幕(图3)。

但是,由于对已有项目策划与空间模式缺乏整体统筹与导引,若按深圳市传统城市更新模式,整个片区将重蹈其他更新项目的覆辙。

3.2规划思路:广义城市设计编制体系的构建

如何在保证利益分配与规划可实施性的前提下,又能实现城市整体空间形象完整、功能的统筹与协调、城市活力的营造、公共空间系统的构建与完善、基础设施的完善与提升呢?

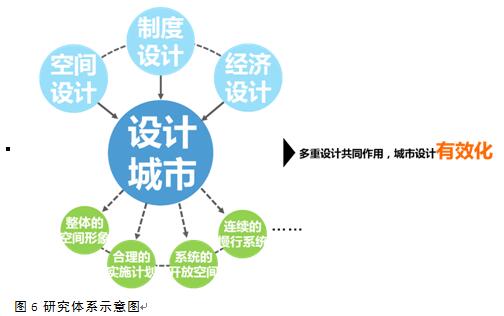

为此,本项目以《整体城市设计导则》为核心,旨在构建从宏观层面到微观层面,从开发模式设计、规划体系设计与多重规划整合三方面构建能够提升土地价值、体现整体空间与风貌特色、保留时代记忆与历史风貌、提升活力、增强公共空间品质、完善片区基础设施的广义的城市设计规划体系,从而实现从“城市设计”到“设计城市”的提升。

3.3规划策略

3.3.1更新模式多元化

针对市场主导更新模式导致城市公共利益受到侵犯的问题,通过改变以“市场”为主导的单一的城市更新模式,构建政府、社区和市场主体共同参与、兼顾各方利益、上下互动的协商式更新模式。

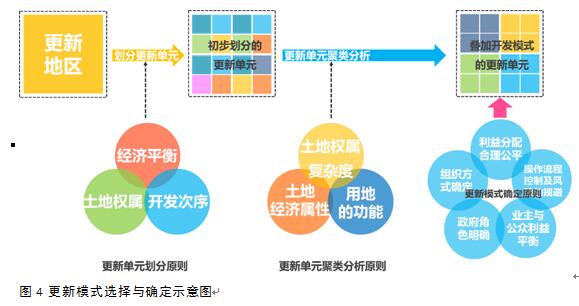

规划首先通过综合考虑组织方式、政府角色、业主意愿与公众利益四方面条件,提出相应的开发模式。其次结合更新单元的规模、原业主的数量和开发实力、更新项目的市场可实现性及项目的盈利和非盈利性质等因素,明确各个开发单元的开发价值与社会贡献属性,并与之匹配相对应的最佳开发模式,从而实现公共利益与市场利益的协调(图4)。

3.3.2规划体系层次化

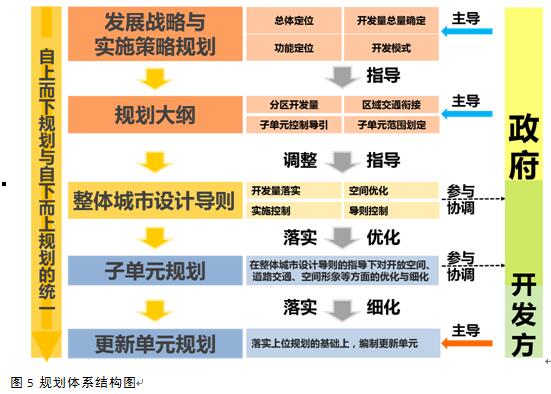

改变深圳市传统法定图则—更新单元规划的二元更新规划体系,构建从从国际咨询、发展单元规划大纲及法定图则,到整体城市设计导则、子单元规划,再到城市更新单元规划、技术协调服务,我们试图探索一条存量挖潜地区从宏观到微观的技术服务体系,不同层次解决不同的问题,并相互衔接、相互协调,始终引导笋岗-清水河向理想迈进。其中(图5):

宏观层面通过发展单元大纲、发展战略及实施策略统筹规划,利用功能区作为更新单元实施连片规划,确定主导功能、开发总量上限、统筹分配更新单元开发量、明确更新单元开发模式,协调片区内更新单元的关系。

中观层面,整体城市设计导则在落实上位规划要求的基础上,作为整个体系中的一个宏观专项,试图弥补存量规划中城市设计无效化现象严重的问题,对片区的用地功能、交通系统、开放空间体系、城市空间形态与建筑等方面进行了统筹安排与控制,并编制整体城市设计导则,指导微观层面的详细规划设计。

微观层面,子单元则作为体系中的一个微观层次,改变了深圳市法定图则-城市更新单元专项规划的二元更新规划体系,改变开窗口的补丁方式推进实施改造,在更大的范围里统筹用地功能、开发规模、配套设施、公共空间、用地贡献等协调方案,实现资源的高效配置,为城市更新单元规划编制和审批提供技术参考。在落实整体城市设计导则要求的基础上对地块空间进行优化与细化,并提出具体实施建议。

3.3.3研究内容复合化

为保障空间设计的可实施性,还需要从制度、政策、经济等方面进行研究、提出相应的制度设计与经济实施方案设计(图6)。

1.多方面综合考量构建更新保障机制

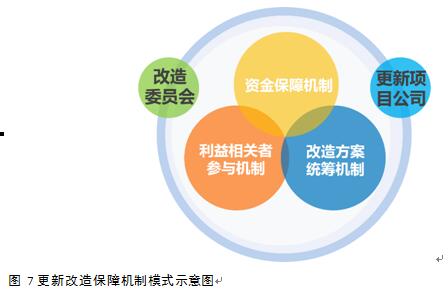

城市更新的改造涉及复杂的利益主体和多种开发模式且开发的周期长,如果没有适当的保障机制,很难确保改造能按既定的方向顺利进行。为此,构建更新改造的保障机制,以确保更新规划的顺利落地和实施。具体措施可分为量方面:通过设立改造委员会和更新项目公司这两大机构对片区的改造工作进行统一的规划和管理;通过建立资金保障机制、利益相关者参与机制和改造方案统筹机制这三大机制来保障相关利益主体的权益公平、改造项目的完成及改造目标的实现(图 7)。

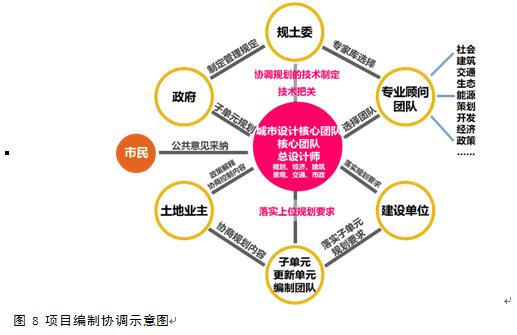

2.多元化同步推进协调沟通的项目组织跟进

城市更新是不同利益主体之间利益博弈的过程,我们以规划编制作为协调平台,通过工作坊、访谈、座谈会、现场技术沟通、技术协调会等多种方式,将政府、开发商、业主、设计机构、专家、公众等多元化利益主体捆绑在一起,共同制定更有利于实施的规划方案,尝试构建多方协调博弈的机制平台,并长期持续跟进片区规划实施(图 8)。

2.多角度共同博弈引导实施的可操作性探索

《整体城市设计导则》将从经济平衡、土地权属和开发次序三个维度进行综合评估,以此为依据划分地块,确定城市更新单元。结合更新单元的规模、原业主的数量和开发实力、更新项目的市场可实现性及项目的盈利和非盈利性质等因素,结合经济测算,明确各开发单元的开发价值与社会贡献属性,提出贡献率建议。《子单元》则按照《深标》的容积率计算方法,结合城市设计设想,进一步提出功能、开发规模、用地贡献等方案建议。多角度、多维度,与实施衔接,逐步深入,提出更具操作性的开发方案。

4 结语

在“增量转存量”的新常态下,深圳城市更新的经验与教训在全国意义上都显得尤为重要。本文以笋岗-清水河项目为例,对存量规划下的城市设计编制体系进行了一定的探索与研究,提出一些不成熟的看法,只求抛砖引玉,希望能够引起学界对存量规划中的城市设计相关研究的重视。

参考文献

[1] 邹兵. 增量规划、存量规划与政策规划. 城市规划,2013(2):35-37.

[2] 林隽,吴军. 存量型规划编制思路与策略探索:广钢新城规划的实践.华中建筑,2015(2):96-102

[3] 赵燕菁.存量规划:理论与实践.北京规划建设,2014(7):153-156.

[4] 范丽君. 深圳城市更新单元规划实践探索与思考. 城市时代,协同规划——2013中国城市规划年会论文集,2013.

[5] 施卫良. 规划编制要实现从增量到存量与减量规划的转型.城市规划,2014(11):21-22.

[6] 深圳市蕾奥城市规划设计咨询有限公司,荷兰KCAP建筑设计事务所.笋岗—清水河整体城市设计导则,2013.

-

基于触媒理论的新区发展框架构建

——东营黄河水城南展区城市设计案例

Study on the New city Development Framework based on the Catalyst theory

--A Case Study of the urban design of the south area in Dongying

李凤会 张震宇 王萍

LiFengHui Zhang Zhenyu Wang Ping

【摘 要】作为以居住为主体功能的大型城市片区,由于其较大的用地规模和相对单一的主体功能,如何催化片区并打造支撑片区发展的持续动力成为其开发建设过程中面临的主要问题。本文以东营黄河水城南展区为例,以触媒理论为基础,从设施聚集、公共交通、空间特色等多方面出发构建支撑片区开发的媒体链条.为项目实施过程中政策的制定,大型项目的引入提供支撑。

【关键词】 居住片区 水城 东营 黄河水城 城市设计 触媒

图 1 总体鸟瞰图

一 城市触媒理论

“触媒” (Catalyst),根据城乡规划百科定义,它是化学中的一个概念,即催化剂,是一种与反应物相关、通常以小剂量使用的物质。它在化学反应中的作用是改变或加快反应速度,而自身在反应过程中不被消耗。“触媒”在发生作用时对其周围环境或事物产生的影响程度被称之为“触媒效应”。

在城市发展方面,在20世纪90年代最早由美国城市设计师韦恩奥托和唐洛根在《美国都市建筑:城市设计的触媒》一书中提出了“城市触媒”这一概念。书中指出城市触媒效应是城市化学连锁反应,某些元素在限定自身形式的同时参与形成了系统的链接,激发了系统的生长模式。这些元素并非仅仅为自身而存在,更像是一种催化剂,从而激发城市形态的生长,促进更多元素的形成。其理论核心内容是“触媒”能够引起多项开发的连锁反应,并将触媒中的优秀品质渗透到后续项目的发展中。城市触媒的目的就是促使城市结构持续、渐进的发展。

城市触媒的表现形式在城市建设中具有多样性,可能是一个大型的城市发展项目,比如城市中心,建筑群;也可能是一幢建筑或者建筑的一部分,比如酒店、购物中心、交通枢纽、博物馆、剧院、开放空间等,还可以是较小的元素,比如小尺度的城市设施(雕塑、喷水池等)。城市触媒也可以是非物质的形式,它可以是国家政策制度、设计概念、城市设计指引等。一切能够促进周边地区城市建设的元素都可以看作是“城市触媒”。

二 触媒理论视角下的新区建设:

在建设理念上,新区规划建设是有由一些项目催化启动并引发一系列的持续催化过程;同时新区的建设应该是渐进和连续的,任何一个单独的建设项目都要能够促进新区整体的发展。在实际操作上,它通过不断控制城市的生长点,来激发和引导后继的开发,提供了一种循序渐进地实现城市规划目标的手段。

在城市触媒理论指导下的新区城市设计,要充分重视、挖掘各种建设活动之间的影响关系,识别并确定对新区建设发展起主要作用的建设活动。首先,就要能够根据新区所在的自然、社会、经济条件等基本状况,合理确定不同区位的发展方向、步骤以及在不同阶段的最有效的生长点。在此基础上安排确定不同的城市触媒的反应区位,根据触媒自身的性质、规模和催化能量的大小、持久力和催化腹地特点等因素将触媒点划分为不同的等级,并将其布置于不同区位。其次,明确各级生长点之间的能量传递方向及路径,并完善生长点催化的触发机制,依此划分合理有效的新区开发时序,提出控制和引导片区开发建设的策略。

三、触媒理论指导下的东营黄河水城南展区城市设计实践

图 2总平面图

1.项目背景

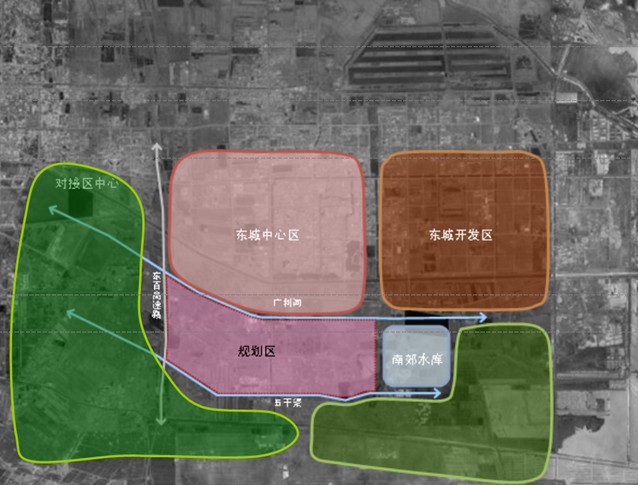

2009年,国家正式批复《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》,同时为了配合建设黄河三角洲高效生态经济区中心城市,东营黄河水城的建设开始启动。而作为水城风貌核心区之一的东营黄河水城南展区主要承担城市的高档特色居住功能,是重中之重,核心区的建设成功将具有典型的示范意义和带动意义。在这个背景下,城市政府于2010年组织开展东营黄河水城南展区(下简称南展区)城市设计,对广利河以南、高速公路以东约20平方公里的土地开发建设进行研究。

图 3 周边建设条件图

2.南展区的区位和建设条件

从城市触媒理论来看,南展区周边的触媒体已经成熟,且带动作用较为强劲。南展区北侧为城市综合行政中心区,东北侧为大型城市公园——清风湖,南展区的西侧为揽翠湖片区,承担城市商务休闲会展功能,是城市商务服务中心。片区东南侧为城市湿地,且地下水为淡水。片区周边强大的城市功能和优美的城市环境为该片区的发展提供了强大动力;然而,片区内部面临触媒点较多但分布不均匀的状况。主要表现为地块北侧的广利河与周边的城市湿地对片区的周边土地具有较强的催化作用。地块内部已经明确的黄河物理模型、奥体中心、大剧院、图书馆科技馆少年宫等大型的城市公共设施比较集中,聚集在胜利大街和南二路交口周边四个象限内。因此整个片区东部的地块成熟度较高,西侧成熟度较低,周边地块成熟度较高,内部成熟度较低。

3.城市触媒理论影响下的南展区设计理念

(1)南展区设计理念

滨水是黄河水城南展区最大的地理区位优势,同时水也是该片区最主要的触媒。为此该片区的设计理念源于“水”这一触媒,强调以水为源,水系贯通,水城相融等理念。充分利用水的激发和与引导作用,促进该片区城市建设的蓬勃发展。

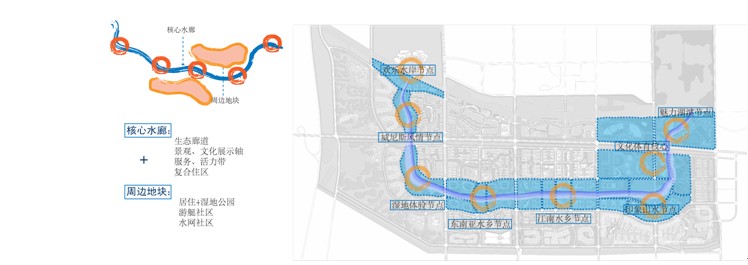

首先,以水为触媒的设计为主题,黄河水城南展区城市设计的设计主题是以水为源,以人为本。方案除突出广利河两岸的景观和空间塑造外,在南展区内核地带开辟出一条首尾与广利河水系相贯通的核心水廊,并为核心水廊南北两侧各地块预留水循环进口和出口,便于各个地块的水景的打造。核心水廊的触媒水体的形态在不同片区具有不同的特征,如水网、水道、穿城水、环岛水、湖面水等多种形态。这种水城相融的方法,增大南展区与滨水环境的接触面,特色化得水体景观增加了触媒的带动效力和范围。从而更充分利用水的触媒作用,促进设计地块内更多的土地升值。

图 4 核心水系结构图图

其次,区域内的重要点状触媒体。除“水”这一重要的带状触媒外,在核心水廊内部植入能激活城市建设活动的多个主要触媒体,并将这些触媒体与周边土地进行合理串联。主要的触媒体包括片区的综合服务设施、特色度假休闲设施、大型公共服务设施、快速公共交通站点等。点状触媒体的合理布局将强化核心水系对周围地区产生积极的影响。从而加速其影响范围内城市开发的经济发展。

再次,触媒体之间及触媒体与催化腹地的联系。项目组除了对触媒体进行了布局,同时还强化了触媒体之间的联系,通过贯通联通水系、组织步行通道或水上游线、建设公园绿带或者保证视线通廊等方法,增强触媒体之间、触媒体与催化腹地之间的带动提升效能。

(2)重点区块的设计理念。

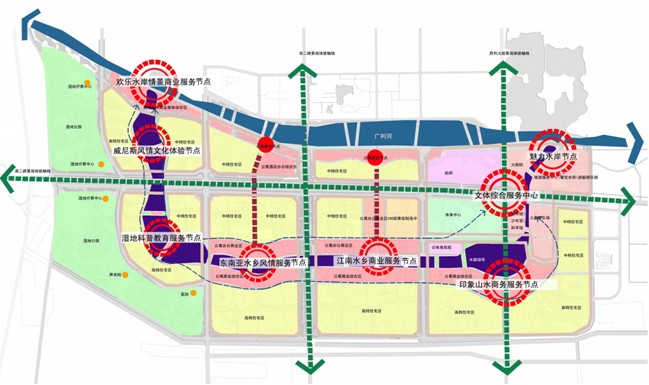

基于南展区主导设计理念,通过分析可以看出,作为南展区核心区的核心水廊是南展区城市建设的主要触媒体聚集区,核心水廊的触媒体包括欢乐水岸情景商业服务节点、威尼斯风情体验节点、湿地科普教育服务节点、东南亚风情体验节点、江南水乡商业服务中心、文体中心核心服务中心、魅力水岸节点,我们选取文体中心核心做详细的阐述:

图 5文体综合核心黄昏鸟瞰图

该区域现状触媒体条件比较优越:在胜利大街和南二路交口聚集的大量的市公共文化设施,与城市综合行政中心密切联系的胜利大街,核心水廊的水系、场地南部两个相对较大面积的水面。

其次,文体中心核心节点的触媒催化策略

如何组织才能确保各个触媒体带动催化作用效能最大?本方案采用增大核心水廊水面形成环湖辐射发展格局的策略。首先增加水体面积,体育中心、体育学校、游乐场、商务办公区、少年宫、胜利广场等功能块围绕开阔湖面环形展开,构成城市重要的服务设施集中区。使大型公共设施与优美的环湖景观形成强大的触媒群,强大的催化动力使催化腹地也急剧增加。直接带动提升的是湖岸第一圈层,该圈层围绕其内部将聚集以酒店、公寓、写字楼为住的商务办公建筑。对第二圈层的居住用地的催化,除商务办公的催化带动的基础外,核心水廊通过绿地公园和印象山水的辐射状商业街进行带动提升。联系核心水廊与住区内部水系的联系水系将公共中心的活力延续到住区内部,并通过水系两侧的商业水解进行提升后,催化住区价值。

图 6文体综合核心鸟瞰图

4.触媒理论指导下的空间系统构建与实施策略

(1)空间结构——布局公共设施触媒体

一心、七节点、十一片区

一心:文体综合服务中心。本中心由黄河物理模型、水城之窗、体育中心、图书馆、少年宫、科学馆、大剧院等公共建筑组成

七节点:欢乐水岸情景商业服务节点、威尼斯风情体验节点、湿地科普教育服务节点、东南亚风情体验节点、江南水乡商业服务中心、 印象山水办公酒店服务中心、 魅力水岸节点

十一片区:核心水廊两侧的风情居住区

图7总体设计结构图

各个片区节点位于片区的中心,同时有核心水廊所联通。片区节点由其两侧节点及核心水廊景观环境催化,进而通过绿带、水系、步行路径催化各个片区。

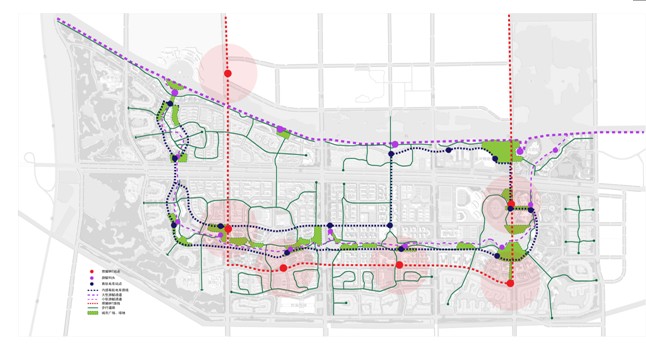

(2)交通系统

快速BRT线路——布局公共交通触媒体,

根据TOD开发模式,不难看出,城市公共交通也是重要的发展触媒。起催化有效半径可覆盖到800米半径的范围内。规划建议在原有黄河路BRT线路的基础上,引入本地区快速公共交通线路,线路设置在考虑开发强度和功能布局的基础上,强调公共交通站点触媒与公共服务节点触媒的联动关系。在规划区共有5站,分别为欢乐水岸站、湿地体验中心站、江南水乡商业中心站、印象山水胜利广场站和体育中心站。

绿色交通接驳——构建触媒联动、畅通触媒催化路径

BRT停靠站点、内部有轨电车、游艇码头这三种类型公共交通之间的接驳主要以滨水广场为主要形式,部分站点相距稍远,以滨水步行街相联系。。

水城新区的步行路径为网状布局,该网络与公共交通接驳的滨水广场、滨水步行街相连。形成完善的低碳交通网络。

图8绿色交通接驳图

(3)景观水系——构建触媒水上催化路径

水体,若仅有简单观赏功能,而没有活动的参与性,人与水的无法进行互动,其催化作用将大打折扣。本方案除强调水体两岸的景观设计外,强调水体的休闲、交通功能,增加人与水的互动。方案设计多种可开展水上活动的大尺度水面外,增加了贯穿整个新区水上游船游览水系。并对景观水体的的等级进行了划分,并提出控制宽度;对各支流水体的取水口位置进行规划。确保触媒水上催化路径的实现。

景观水水源——广利河、五干渠

景观水系网络——核心水廊主干水系、主要补充水系和片区内部主要引水水系以及地块内部毛细水系。

各水系宽度及设计要求:

核心水廊主干水系为生态水廊中的欢乐水岸至魅力湖滨段。其主要水体由欢乐水岸引入,并由魅力水滨节点重新流回广利河,形成广利河支流,河道宽度较窄,平均宽度约20米,可行船。

主要补充水系是为补充主干水系水量,由广利河和五干渠引入主干水系的河道,在本方案中共十三条,分别为湿地公园内部一条,东一路沿线两条、东二路沿线两条、中心轴线一条、东三路沿线两条、登州路沿线一条,南二路南北两侧各一条,联系游艇社区内部水库与内部的两条。除中部轴线补充水系以人工特征为主外,其他支渠两侧均以自然特征为主。

片区内部引水水系为各个小开发住区内部的水系提供水源,水源主要来自于补充次干水系。

地块内部毛细水系为各地块内部开发商自己挖建的水系。

图 9景观水系设计图

(4)实施策略

在南展区的开发建设时序安排上,根据城市触媒理论,首先进行核心水廊内政府投资的重大公共设施和基础设施建设。通过拆迁安置、聚集人气。具体措施为构建骨架路网、整理核心水系、建设印象山水内湖、建设核心水廊。

其次为由核心水廊及重大公共设施催化的核心公共设施及住区建设。主要开发内容为核心水廊大新商业、公寓酒店、特色社区。

再次是改进完善阶段,经过前两阶段的基础设施和公共服务设施建设,该片区的各个地块都较为成熟,在此基础上建设高端居住区和公寓酒店综合区。

四、结论

城市触媒理论是市场经济体制下引导城市开发的重要理论,其主要作用在可以充分调动城市开发的能动性,引导城市由点到面、由下及上灵活而有机的生长。如果我们在规划设计阶段就对片区的发展路径就有前瞻性的研究,将会大大增加规划方案的可实施性,对城市建设过程中进度的控制、相关政策的制定有重大的指导意义。

作者简介

李凤会,深圳市蕾奥城市规划设计咨询有限公司,规划师。

张震宇,深圳市蕾奥城市规划设计咨询有限公司,规划师。

王 萍,深圳市蕾奥城市规划设计咨询有限公司,规划师。

项目负责人

张震宇

主要参编人员

李凤会、符彩云、刘泉、王建新、王萍

【参考文献】:

[ 1 ] [美]韦恩 奥图. 美国都市建筑—城市设计的触媒[M ] . 王邵 方泽. 台湾创兴出版社, 1992: 21- 45。

[ 2]张目. 城市触媒理论浅议—以上海新天地项目为例[ J] . 理论月刊, 2005( 3 ): 114- 115。

[ 3]李天彬. 城市触媒在城市规划建设中的作用[ J] . 油气田地面工程, 2006. 4, 25 ( 4) : 37 - 38。

[ 4]金广君, 陈旸. 论触媒效应下城市设计项目对周边环境的影响[ J] . 2006 ( 11) : 8 - 12。

[ 5]朱勍, 朱晓华. 大型城市项目规划建设对城市空间的影响—以上海世博会为例[ J] . 2006( 11) : 16- 18。

[ 6]金广君, 刘代云, 邱志勇. 论城市触媒的内涵与作用—深圳市宝安新中心区城市设计方案解析[ J] . 城市建筑,

-

海外开发项目控制性详细规划编制的探索

——以莱基自贸区一期为例

吴继芳

【摘要】针对我国在海外较落后地区投资开发的项目,在当地国规划管理体系、规划编制法律法规不完善,以及规划编制以指导开发建设为目的的情况下,控规编制除了参考我国的成熟经验外,还应结合项目实际情况,在内容和表达形式上有所创新。本次以尼日利亚莱基自由贸易区一期为例,对海外开发项目的控规编制内容进行探索。

【关键词】海外开发;控制性详细规划;创新

1 前言

改革开放以来,出口加工贸易一直作为我国经济增长的重要动力之一,为我国经济的高速发展作出了巨大贡献,但随着我国综合国力不断增强,庞大的外贸出口也引起了日益增多的国际贸易争端,近几年越发突出。

为了改变这种状况,从“十一五”开始,我国积极推行企业“走出去”战略,发挥我国制造业的比较优势,运用我国开发区发展经济的模式,鼓励有实力企业在有条件的国家兴办“境外经济贸易合作区”,实现产品产地多元化,促进国内生产能力和资本的对外输出,为我国企业“走出去”搭建平台。同时,也有利于减少国际贸易矛盾。

但这些海外投资项目大多位于第三世界国家,往往缺乏必要的规划指引,需要因地制宜制定相关的规划管理文件。本文以尼日利亚莱基自由贸易区一期控制性详细规划为例子,通过对海外开发项目控规编制的初步探索,希望能为类似的海外项目提供借鉴和参考。

2 项目背景

2.1项目概况

尼日利亚是我国在西非唯一的战略合作伙伴,莱基自由贸易区作为我国在尼日利亚投资建设的主要项目之一,是我国企业“走出去”战略,中尼紧密合作的具体行动。

2006年,中土北亚国际投资发展有限公司(由中国铁道建设集团、中非发展基金、中国土木工程集团、南京北亚投资集团、南京江宁开发区等五家公司联合投资)决定与尼日利亚拉各斯州政府、尼日利亚莱基全球投资有限公司合作,在尼日利亚经济中心拉各斯州莱基地区投资建设“莱基自由贸易区”(简称“莱基自贸区”或“自贸区”),总体规划面积155平方公里。(图1)

图1:区域位置图

本次就莱基自由贸易区建设过程中,配合一期用地的开发建设管理需求,对一期用地编制控制性详细规划。一期用地位于整个莱基自贸区的西南部,总用地面积约30平方公里。(图2-3)

图2:规划布局结构图

图3:土地利用规划图

自贸区一期的总体发展目标为:现代生产制造业为核心的新经济功能区;工作、生活、休闲三位一体的现代工业新城;拉各斯国际大都市战略的先导区和示范区。

2.2项目特殊性

2.2.1规划编制:国内架构、国外标准

尼日利亚作为第三世界国家,国内开发建设整体较为落后,规划管理体系尚不完善,虽有部分与城市土地管理相关的法律政策①,但该部分法规要么版本年份较远,与实际操作脱节,要么是涉及层面与控规偏差较大,均不能作为指导控制性详细规划编制的依据。并且尼方本国没有较完善成熟的规划建设设计规范、标准,尼本国的建设是以英制标准为主。

同时,尼日利亚国内对于规划设计组织编制和审批程序并未形成完整系统。自贸区作为中方投资商、尼方投资商和尼方州政府三方作开发建设的特殊区域,其项目管理实施主体由中方投资商承担。莱基自由贸易区的相关规划设计,由中方投资商组织委托中国的规划设计单位编制。编制成果经中方投资商、尼方投资商和尼方州政府共同确认审批。一旦规划审批通过,将作为自贸区内一切规划设计、管理、开发建设的依据。

针对上述情况,自贸区一期的控规引用我国编制经验,参考我国控规的编制内容进行编制。并以中国国内的相关规划建设规范、标准为基本依据架构,同时,在基础设施规划设计上增加国际相关标准,作为本次规划依据的补充,主要采用的英国国家BS标准(British standardization)②。

2.2.2规划实施:投资方为主体

我国控规的管理实施主体通常由当地规划管理部门承担,该部门对国内各层级规划的关系、作用、内容等均较为清楚,对规划行业的相关规定较为了解,因此国内所编制的规划成果内容政策性较强,更侧重于刚性控制。

而本规划的管理实施主体为投资方,虽然他们对土地的开发建设管理也有丰富的经验,但对规划管理、实施的理解与国内管理部门仍存在一定的差距,因此本次规划编制内容与国内控规相比较更注重开发引导,以及建设实施的灵活性,在表述上更加通俗易懂、更大众化,也使得规划更具有实用性。

3 控规编制创新

针对上述项目的特殊性,本次控规编制在借鉴我国经验基础上,尝试在编制内容、表达形式等方面作一定的创新,使本次控规更具有实际指导意义。

3.1增加以开发管理为导向的控制内容

如上所述,本次控规成果主要作为开发商指导项目开发建设的依据,针对规划管理者为非专业人士和指导开发建设为目的的特点,规划编制内容在国内常规内容基础上,增加了一些以开发建设为导向的控制引导内容。

3.1.1增加投资估算

表1:自贸区一期起步区工程投资估算

自由贸易区的规划管理实施主体和土地经营者均为投资方,投资方承担着自贸区的前期基础设施建设,对于如何分期实施建设,如何结合招商引资实现资金回笼等问题,也是本次控规重点分析的内容。规划提出分期实施计划,并对每期的道路设施、市政工程管线、市政设施场站、场地平整等方面作出详细的投资估算,为投资商提供资金投资预算。(表1)

3.1.2增加产业引导

自贸区一期的主要功能之一是作为现代生态的产业园区,对于如何打造现代生态的产业园区,引进产业类型的选择尤为重要,本次控规编制增加了相关的产业引导内容。

规划通过对各种产业潜力、产业链、产业聚集效应、地区产业发展、生态环境等一系列分析,最终确定适合自贸区一期发展的几大产业类型。通过各种用地条件分析,规划各个产业组团的布局;通过对相关类型企业用地规模的分析,确定各产业组团的用地规模和范围,预测可能引进的企业数量等。力求打造一个合理、科学、弹性的产业园区,为一期的招商引资提供清晰的引导。

3.1.3增加可出让用地规模统计

本次控规编制成果既是自贸区一期开发建设的主要依据,也是投资方对自贸区一期土地经营管理的依据。投资商需要了解可出让用地的存量和分配情况,因此,本次规划增加了可出让用地规模的统计,包括在分图图则中对各个街区可出让用地规模的统计;各产业组团中可出让工业用地规模的统计;各仓储组团中可出让仓储用地规模的统计;分期开发建设中各阶段可出让用地规模的统计等。

3.1.4地块划分方式调整

传统的地块划分包括三个级别,分别为“片区-街坊-地块”。本规划根据项目前方的实际操作需求,在地块划分中引进街区的概念,在实际开发建设中,土地出让通常以街区为单元,因此街区对应的经济技术指标更具有控制意义。规划控制指标内容也对应街区和地块提出街区控制指标和地块控制指标。

3.1.5特殊区域的控制

规划区东南侧设置石油仓储区,对于该特殊建设区域,规划除了提出一般用地控制指标之外,为确保生产安全,专门针对石油仓储区,增加相关的控制内容,包括:石油仓储区安全距离控制和石油仓储区消防通道控制,其中石油仓储区安全距离控制又包括油库区与库外建构筑物之间的安全距离控制和油罐之间的安全距离控制。

3.1.6增加概念性的解释

如上所述,规划的实施管理主体为投资方,他们对于规划行业的专业名词、专业术语、以及一些常规做法、行业规定等内容并不熟悉,为了控规成果内容更具有实用性,能够确实为自贸区的开发建设提供一套明确、详细的管理依据,本次在整套规划成果中增加了一些专业名词、专业术语的概念性解释。如在说明书中增加各控制指标的解释,在分图图则中增加各种用地功能解释。

3.2优化控规常规内容表达形式

分图图则是控制性详细规划法律效应图解化的表现,它用一系列控制线、控制点、表格数据和条文说明等对用地和设施进行定位控制、建设控制。

国内一般将规划控制的内容集中到1张分图图则来表达,本次规划为了更清晰地表达分图图则控制内容,以便于管理者使用,将一般分图图则控制内容分成3张图纸表达,同时,为了更好地指导当地实际工程建设,规划增加了6张市政工程控制内容,总共用9张图纸表达。

I用地总体控制:

n 主要控制内容:

对土地使用、土地建设内容、街区总体用地规模和建设规模、配套设施及建设要求等方面进行控制。

n 控制内容优化:

² 增加控制单元及各街区可出让用地规模的统计;

² 增加各街区控制指标;

² 增加控制单元内各种用地功能解释;

² 增加产业引导内容:包括产业类型、空间分布、企业用地规模、企业数量等方面的引导。

n 控制目的:

² 为开发管理者提供明确、清晰的土地使用指引;

² 为招商引资提供指引。

II建设指标控制:

n 主要控制内容:

对地块内各项建设指标进行控制。

n 控制内容优化:

² 增加强制性控制指标和指导性控制指标分类的解释;

² 增加各项建设控制指标进行解释。

n 控制目的:

为开发管理者提供清晰的项目建设指引。

Ⅲ道路工程控制:

n 主要控制内容:

对街坊道路的平面和竖向进行定点定量控制。

n 控制内容优化:

² 增加道路横断面详图设计控制;

² 针对石油仓储区等特色区域提出消防通道设计要求。

n 控制目的:

² 为开发管理者提供详细的道路设施建设指引,指导道路施工图设计。

还包括IV给水工程规划、V雨水工程规划、VI污水工程规划、VII电力工程规划、VIII通信工程规划和IX燃气工程规划。

4 结语

本次控规得到了国内甲方、尼方的高度认可,同时,有效地指导了自贸区一期的开发建设。目前,自贸区一期基础设施框架已拉开,招商形势良好。通过本次案例,我们相信国内控规编制技术可以进一步推广到世界其他地区,但在应用过程中,应结合项目的实际情况,在我国控规编制技术基础上进行一定的创新。如本文案例中,结合尼国规划管理体系、规划编制法律法规不完善,以及规划编制以指导开发建设为目的的实际情况,控规编制对常规内容表达形式作调整和优化,并增加以开发建设为导向的控制引导内容,使规划更具有实际指导意义。

本文通过上述案例对海外开发项目的控制性详细规划编制作初步探索,仅供同行作为参考,在不同的国度还需要根据当地的法律及项目特性,对规划编制内容进行适当调整,相信其中还有很多可以深化研究的空间。

[注释]

①尼日利亚城市土地管理相关法律和政策包括The Land use Act of 1978,Urban Development Policy of 1992,Urban and Regional Planning Act 1992和The Housing and urban development policy of 2002.

②本次规划主要在道路工程和市政设施工程的设计上,采用英国国家BS标准,具体涉及的标准主要有:

道路工程:DESIGN MANUAL FOR ROADS AND BRIDGES;

给水工程:BS EN805:Water supply - Requirements for systems and components outside buildings;

污水工程:BS EN12255-4:Wastewater treatment plants - Preliminary treatment;

BS EN12255-3 EN12255-311 EN12255-4-2002:Wastewater treatment plants - Primary settlement;BS EN12255-11:Wastewater treatment plants - General data required;

通信工程:The Regulations for Electrical Installations by Institution of Electrical Engineers (London);Quality System BS 5750;Reliability of systems, equipment and components BS 5760;

电力工程:BS 7671:Requirements for Electric Power Installation;Guidelines of Chartered Engineer for Building Equipment Society;BS 6651-BS 6651: Norm of Practice for Protection of Structures against Lightning;BS EN13201-2:Performance Requirements for Road Lighting BS EN13201-3:Performance Computation for Road Lighting;BS EN60726:Dry Type Power Transformer BS EN60726。

[参考文献]

[1]夏南凯,田宝江,王耀武. 控制性详细规划(第二版). 上海:同济大学出版社,2005

[2]Afolabi. IMROVING URBAN LAND USE PLANNING AND MANAGEMENT IN NIGERIA: THE CASE OF AKURE,2008

[作者简介]

姓 名:吴继芳

性 别:女

出生年月:1979.06

最高学历:本科

工作单位:深圳市蕾奥城市规划设计咨询有限公司

通讯地址:深圳市福田区深南大道香蜜湖度假村内主楼三楼(邮编:518040)

职 务:主创设计师

职 称:初级工程师

联系电话:13560711698

传 真:0755-83949689

电子邮箱:805868268@qq.com

-

直面旧工业区“未合法”工业用地的改造困境

【摘 要】如何对大量“未合法”工业用地进行改造,成为深圳无法回避的问题。本文通过“未合法”工业用地基本特征和改造困境的分析,展望其模糊产权和土地发展权的演进趋势。结合深圳城市更新相关政策制度,对“未合法”工业用地改造规划进行新的定位,建议将其作为土地管理制度改革的试点、城市二次开发的创新模式、法定图则动态的实施细则。并从保证股份公司产权边界完整、分类落实土地权属信息、空间量化改造意愿等方面,提出相关改造规划的编制建议。

【关键词】“未合法”工业用地 模糊产权 土地发展权 改造规划

Facing the Transformation Plight of Not legitimate industrial land in Old Industrial Areas

:A Case Study on Shenzhen

ZHANG Jianrong LI Xiaojuan

[Abstract] How transforming a lot of not legitimate industrial land, has become unavoidable question of Shenzhen. By analyzing the basic characteristics and transformation plight, the paper looks forward to the evolution of trends of fuzzy property rights and land development rights. With Shenzhen urban renewal policy, the paper re-locate transformation planning of not legitimate industrial land, proposing as a pilot land management system reform, as the innovation model of city Secondary development, as the implement the rules of control detailed planning. From ensuring complete property boundary of community Stock Company, classing land ownership information of land rights, quantifying renewal will on space, this paper puts forward the proposals of transformation planning.

[Key words] Not legitimate industrial land; Fuzzy property rights; Land development rights; Transformation plan

旧工业区改造是深圳发展转型的必经阶段。据相关研究,“2005年底深圳市工业用地规模约为256km2,未来可能涉及更新改造规模约为226km2”1,其中大量工业厂房缺乏合法用地手续。如何对 “未合法”工业用地进行改造,成为深圳无法回避的问题。

目前,关于深圳旧工业区改造的相关研究较少,且回避“未合法”工业用地改造的难题,造成规划编制与实施的混沌。本文试借《深圳市城市更新办法》、《深圳市综合配套改革总体方案》、深圳市城市更新单元规划制度等政策的出台,通过模糊产权和土地发展权的分析,探索“未合法”工业用地改造的相关问题。

1 “未合法”工业用地基本特征

1.1“未合法”与合法工业用地并存

旧工业区主要指不符合工业布局规划和现代工业发展要求的工业用地,建筑容积率偏低、土地利用率低的工业用地,内部布局不合理、公共基础设施不完善、建筑质量差的工业用地。就深圳旧工业区的土地权属而言,可分为集体所有用地、国有用地、无宗地权属用地、非农建设用地等类型。

由于集体所有的旧工业区为原村镇自发建设,其内部存在售地、租地、售厂房、租厂房等非正式的流转行为。据不完全统计,未办理正式用地手续的“未合法”工业用地,占旧工业区比例高达60%左右,主要为原集体所有。而且“未合法”工业用地往往与合法工业用地、城中村、其他城市功能用地混杂交织在一起。

1.2 “未合法”工业用地主要由股份公司实际控制

城市化转地以后,原村镇经济合作社改组为股份公司,继续负责集体所有工业区的基础设施建设和物业管理,掌控“未合法”工业用地的收益权。并且股份公司负责定期向原村民分红,成为维系社区运作和管理非正式流转工业厂房的重要实体性组织。

2“未合法”工业用地改造面临的困境

城市更新是深圳城市突破土地空间资源瓶颈和转变经济发展方式的关键举措。《深圳市城市更新办法》从环境、建筑、土地三种可改变的状态,对合法工业用地改造给予宽松和突破性的政策环境。其改造主体可以是原权利人、市场主体或政府,并创设了城市更新单元规划制度,由社会根据发展需求自行常态申报。但是,大量且急需改造的“未合法”工业用地,却未能成为城市更新的对象。

2.1 难以确权,历史问题继续遗留

在多项土地管理制度变迁的过程中,“未合法”工业用地成为深圳城市快速发展过程中的历史遗留问题。对于“未合法”工业用地,深圳相关查违政策设置了时间和规划两大确权门槛,即将在1999年3月5日、2004年10月28日、2009年6月29日不同时间区段兴建的建筑物及生活配套设施,与土地利用总体规划、城市规划和土地利用计划符合的情况,作为确认产权、依法拆除或者没收、临时使用等的重要依据。

但是“未合法”工业用地建设年代不一、法定图则尚未实现全覆盖、土地利用规划与计划尚未完善,查违所需的依据缺乏可操作条件。而且在“法律不认可,但事实认可”的现实中,大量“未合法”工业用地难以在短时间内进行查违确权,将长时间继续存在。

2.2“未合法”工业用地改造寸步难行

无论以往的旧改政策还是最新出台的《深圳市城市更新办法》,都惯性强调“确权”是“未合法”工业用地改造的前提基础和必要条件。由于难以确权,“未合法”工业用地不具备“法定的改造条件”,不能进行更新改造。

2.3影响城市更新单元规划的编制或实施

城市更新单元的划定要求相对成片的区域。以旧工业区改造为主题的城市更新单元,难免包括“未合法”工业用地。如按《深圳市城市更新办法》,由政府组织申报单位拟定的城市更新单元规划将决定原权利人是否可改变合法工业用地的土地用途,并可能成为单元内“未合法”工业用地日后查违确权的重要依据。

一方面,由于旧工业区改造可以产生巨大的地租级差经济效益,“未合法”工业用地权利人也会参与更新单元的利益角逐,使其资源分配和利益平衡更加复杂,更新规划编制过程如履薄冰。另一方面,由于“未合法”工业用地不能纳入更新改造,其功能、容量、强度等具有很大不确定性,将影响更新单元规划编制的合理性和实施的整体性。

3展望“未合法”工业用地的产权

3.1 辩证认识“未合法”工业用地

“未合法”工业用地具有多重制度逻辑和历史必然性。深圳城市化转地前,根据法律规定原村委会可以管理本村集体所有的土地和其他财产,在农业收益有限的情况下,通过出租出让土地厂房获取收益成为最大的利益驱动。集体土地上的工业用地,不用经过国家征用就直接转为建设用地,手续简捷,期限有长有短,降低了社会经济的运行成本和企业的生产成本,也成就了深圳城市发展奇迹。

当深圳以较低成本完成城市化转地之后,股份公司惯性延续出租出让土地厂房的发展模式。但随着土地级差地租的升值效应和空间资源的难以为继,“未合法”工业用地问题日益凸显。“未合法”工业用地一定程度上是原农村地区经历非农化过程的缩影,其产权关系、经济组织、土地利用格局等带有鲜明的农村特征,本质是土地管理制度设计的缺陷。

3.2“未合法”工业用地的模糊产权

从经济学角度,产权的完整程度主要由排他性和可转让性来衡量。首先,“未合法”工业用地拥有完全排他的收益权和使用权。依据2009年出台的《深圳市人民代表大会常务委员会关于农村城市化历史遗留违法建筑的处理决定》,经普查记录的违法建筑允许有条件临时使用,可从事生产经营活动和房屋租赁,并且对违法建筑拆迁进行补偿和补贴。其次,从集体土地工业区发生售地、租地、售厂房、租厂房等流转行为看,“未合法”工业用地具有非正式的转让权。显然,“未合法”工业用地具有经济产权,但没有法律产权,其产权处于模糊状态。产权模糊与制度不完善、市场不成熟存在一种必然的联系,也是城市快速扩张过程中一种相对有效的选择。

深圳正在转变城市发展模式,提升城市发展质量,加快现代化国际化先进城市建设,如何改造大量的“未合法”工业用地,将面临两难困境。其一,尽管政府计划未来5年内基本完成对历史遗留违法建筑的处理工作,但完全清晰界定产权的外生交易成本和难度巨大,尤其是在体制机制不完善、政策法规不配套、历史遗留问题多、拆迁难度大等背景下。就象现实经济中难以找到完美无缺的“完全竞争的市场”一样,真正符合经济学家定义的完整无损的“产权”结构也似乎并不多见2。其二,深圳推进城市更新工作刻不容缓,如继续保留历史遗留的模糊产权,其内生交易成本增加,不符合产权制度的演进趋势,并将严重影响城市发展质量的提升。

在产权制度演化过程中,由于各种两难矛盾的存在,产权并不是越明确越好,关键是法律制度应该保证人们有自由在合约之间选择,则有效率地界定产权模糊度就会通过自由的产权买卖而自发形成3。作为一项土地管理制度改革,“未合法”工业用地制度创新的动因或目的包括以下四方面:(1)“未合法”工业用地产权制度的演进与整个社会制度结构变革相适应;(2)“未合法”工业用地产权制度的安排是为了提高社会经济运行效率;(3)“未合法”工业用地产权制度的安排要更好地保护当事者的利益;(4)用时间和市场的力量消化“未合法”工业用地产权的合法性质转换问题。

3.3“未合法”工业用地改造的土地发展权

当模糊产权逐步演进时,“未合法”工业用地也将产生改造所带来的土地发展权。第一,改善土地的成熟度,增加土地收益,如通过环境美化提高厂房单位面积的租金;第二,提高土地开发强度,通过增加建筑面积来增加土地收益;第三,改变建筑功能,通过更高建筑租金增加土地收益;第四,改变土地使用性质,以更高的土地租金增加土地收益。

3.3.1土地增益多元化共享

对土地发展权的归属主要有涨价归公、涨价归私以及涨价共享三种争论。土地发展权涉及政府、土地所有者以及土地使用人等主体对土地增值利益的分割。简单将土地发展权归私或者归公,难以兼顾公平与效率。土地发展权目的是促进土地利用效率提高以及土地利益再分配的均衡化。结合深圳城乡二元化演进轨迹,建议用城市未来的利益格局吸引股份公司和原权利人参与改造,以利益共同体的方式让多方主体在改造中享受土地发展权的增益,体现包容性增长,推动非农化地区的城市化。

3.3.2由单向的严格管制转化为多向的流通监管

目前,对于土地用途实行严格管制的政策。改变土地使用性质的土地发展权统一归属于国家,由国家再转向市场主体,为一个单向的流通过程。虽然国家垄断土地一级市场,有利于维护房地产市场稳定和宏观调控,但在土地发展权流通过程中,国家具有强大的行政权力优势,原业主和市场主体往往处于被动地位,会抵制或拖延交易,导致交易环节和交易成本增加。随着规划公共政策效能的强化,法定规划完全可以替代土地用途管制的严格政策,起到维护房地产市场稳定和宏观调控的作用。

由此可见,在旧工业区“未合法”工业用地改造中,除了公共利益需要外,政府的角色更多应是裁判监管,通过法定规划对土地发展权进行监管,间接地进行土地利用的宏观调控,共同分享土地发展权的增益。正如《深圳市城市更新办法》的合法工业用地,在符合法定规划的前提下,土地发展权将可自行申请流转向原业主,亦可通过原业主直接流转向市场主体,还可政府回购储备。

4 “未合法”工业用地的改造定位

4.1作为土地管理制度改革的试点

《深圳市综合配套改革总体方案》是把解决本地实际问题与攻克共性难题结合起来,实现重点突破与整体创新。其改革重点之一是土地管理制度改革,主要包括深化土地资源的市场化配置,建立全方位的土地资产市场,促进土地资源有效流转和优化配置,加快包括工业楼宇在内的房地产流转。

旧工业区“未合法”工业用地的改造,不是简单的技术工作,而是对违法建筑查处、产权确认、土地储备、城市投融资、城市更新等制度的综合创新。尽管“未合法”工业用地改造涉及的制度复杂纷繁,但总须有破冰之旅。若能将旧工业区“未合法”工业用地的改造作为土地管理制度改革的试点,不但能有效破解深圳快速城市化过程中积累的历史遗留问题,而且创新城市二次开发的土地管理模式,为全国其他地区的综合改革提供示范作用。

4.2结合城市发展单元规划制度,探索城市二次开发的创新模式

如何对“未合法”工业用地进行改造,目前深圳实行相对稳妥的两步走程序,即“先确权、再改造”。政府先对“未合法”工业用地进行查违处理确权,再纳入城市更新单元规划制度进行改造。虽然“先确权、再改造”的程序与现有政策体系平稳衔接,但会导致在查违确权巨大成本的基础上再次产生改造协商的巨大成本,其进度和成效缓慢,难以满足深圳城市发展、改革以及创新的要求。

结合深圳正在探索建立的城市发展单元规划制度,建议对“未合法”工业用地改造试行创新的“一步走”程序,即改变在国有土地上进行城市规划建设的惯性思维,借鉴台湾都市更新的市地重划和权利转换等制度,探索城市二次开发的新模式,通过改造实现土地产权的合法性质转换。

首先,允许多元主体参与改造。在承认“未合法”工业用地经济产权的基础上,充分调动社会与企业参与城市发展的积极性,改造主体可为原权利人或与市场企业的联合体。为了确保试行改造可控和避免土地资产流失,可将改造主体限制为股份公司、或股份公司与国有企业的联合体。

其次,内部平衡权益分配。由改造主体(股份公司)凭借自身管理组织优势和(国有企业)市场资本力量,协商确定各相关权利人的改造前后的权益分配,避免以往城市更新的漫天要价和违法抢建。

然后,改造主体与政府采用协议开发的方式。由改造主体依据经济平衡和市场需求自行编制改造规划或城市发展单元规划,与政府协议确定功能用途和开发强度等内容;政府依据城市发展要求进行审批与监管,保障公共利益。

最后,进行产权的合法转换。改造后的土地将转化为国有土地,获得合法产权登记。但为了避免对市场的过大冲击,可对改造后的产权流转设置时间限制,逐步完善市场环境和秩序。

4.3作为法定图则动态的实施细则,提高法定效力

由于法定图则编制单元面积较大,难以满足局部片区或地块的实际改造需求。借鉴深圳城市更新单元规划制度中更新单元规划与法定图则的关系,设立以“未合法”工业用地改造为主的城市发展单元规划,并作为法定图则动态的实施细则,提高其法定地位,强化改造的公共政策属性。在未制定法定图则地区,应当将审批后的改造规划纳入后续的法定图则。在已制定法定图则的地区,如审批后的改造规划对法定图则的强制性内容作出调整的,相应的内容应当纳入法定图则并予以公布。

5“未合法”工业用地改造规划编制的建议

5.1改造规划边界保证股份公司产权边界的完整性

法定图则的规划边界主要基于规划路网而划定,对社区股份公司管理边界的完整性考虑不足,造成自上而下的规划编制和自下而上的改造规划不能有效衔接和顺利推进。以“未合法”工业用地改造为主的城市发展单元规划边界,应完整包含社区股份公司的管理边界,有助于调动社区股份公司的改造积极性,转变由政府单一主导推动的局面。

5.2分类落实土地权属信息

合法用地权属信息相对明确,易于收集。但“未合法”用地信息较为敏感,需要通过社区、股份公司、企业、规划国土部门等多渠道收集地籍信息,理清各个地块的权属关系。改造规划须将各类土地权属信息准确叠加到空间图纸上,协调各种利益。

5.3空间量化各地块改造意愿,奠定协议开发的基础

改造意愿是原业主、潜在市场业主以及政府对地块未来改造的倾向,包括改造方向、改造方式、改造时序以及开发强度。改造规划须将改造意愿空间量化至各个地块,明确与公共利益密切相关地块的规划设计控制要求,减少改造主体与政府协议开发的沟通成本。

注释:

1深圳市规划局.《深圳市城市总体规划(2007-2020)》之城市更新专题.2008.

2李稻葵.转型经济中的模糊产权理论.经济研究,1995(4).

3.王振坡,王丽艳. 中国工业化、城市化进程中农地市场与产权关系探讨.财贸研究,2006(5).

参考文献:

[1] 郭湘闽.论土地发展权视角下旧城保护与复兴规划——以北京为例[J].城市规划,2007(12):66-72.

[2] 万 磊.土地发展权的法经济学分析[J].重庆社会科学,2005(9):84-87.

[3] 张建荣,李孝娟.旧工业区改造规划编制的困境与探索——以深圳市宝安区试点旧工业区改造专项规划为例[M]//中国城市规划学会.2008中国城市规划年会论文集.大连:大连出版社,2008.

[作者简介] 张建荣(1977- ),男,注册规划师,硕士,工学与法学双学士,深圳市蕾奥城市规划设计咨询有限公司,主任设计师,注册城市规划师。

李孝娟(1979- ),女,注册规划师,硕士,深圳市规划国土发展研究中心,副主任规划师,注册城市规划师。

[联系方式] 联系人:张建荣

传真:(0755)83949689

手机:13590312005

身份证:452525197712060055

E-mail: zhangjianrong2008@hotmail.com

地址:518040 深圳市福田区香蜜湖度假区主楼三楼 深圳市蕾奥城市规划设计咨询有限公司

-

城市规划实施机制的逻辑自洽与制度保证

——深圳市近期建设规划年度实施计划的实践

陈宏军 施 源

【摘要】近期建设规划作为我国城市规划体系的一个创新,在相当程度上契合了城市政府调控城市发展的需求,但其配套制度和实施手段还需在实践中不断完善。本文结合深圳市近期建设规划年度实施计划的实践,基于政府现行运作制度框架,剖析城市规划实施机制中存在的问题,进而尝试从政府运作角度探讨城市规划(尤其是总体层面规划)实施机制的自我完善途径,在此基础上梳理出近期建设规划年度实施计划与政府相关年度计划的协调关系,并提出完善年度实施计划的一系列制度保障。

【关键词】规划实施机制;年度实施计划;政府现行运作制度

从2002年开始编制、目前已实施完毕的第一轮近期建设规划的绩效来看,不同的城市效果有所不同,但其确实起到了调控城市发展的作用①。笔者认为由于国家九部委联合发文要求编制第一轮近期建设规划时,对相关制度并未做系统规定,使各地在实际操作时有较大发挥余地,因此相应提供了制度创新的空间。以深圳、广州为代表的部分城市政府及时把握住了这样的机会,如深圳市在规划的内容安排、政策制定等方面进行了有益的探讨,并对审批后的规划实施情况进行全程跟踪与检讨。正因为有了这样的关注和工作基础,深圳的规划工作者逐渐认识到,体制转型过程中城市规划实施机制的完善,不能仅满足于规划体系内部各层次的分工细化与技术完善,而忽略规划体系外部政府现行操作机制中国民经济和社会发展五年规划(及其年度计划)的主导地位,这既是我国城市规划实施环境与市场经济成熟国家城市规划实施环境的最大不同,同时也应成为现行制度环境下完善规划实施机制的切入点,由此提出了近期建设规划应与“十一五”规划协同编制、以及建立近期建设规划年度实施计划制度等政策建议,以试图探索一条城市规划实施机制的逻辑自洽和自我完善之路。

1 现有规划实施机制的检讨

1.1 体系内部:逐层分解机制存在的问题

近年来,我国城市规划体系在纵向和时间两个维度都有所变革:其中在纵向层级维度,规划在向两端延伸,宏观层次更重视不同行政单元之间的协调向区域层次延伸(区域规划),而微观层次则重视规划的法定化向操作技术规定延伸(法定图则);在时间维度,规划强化了时段上的分解,各层次规划都开始尝试增加近期甚至年度计划,其中,尤以总体规划的变革最为突出,2002年国务院发文要求各设市城市今后每五年均要根据城市总体规划编制与当地国民经济五年规划年限相一致的近期建设规划,使近期建设规划从城市总体规划的一个内在组成部分演变和显化为一个独立规划,为宏观层次规划的实施搭建了一个平台(图1)。这一做法在深圳、广州等城市均取得了较好的实施效果②。

但是,由于各类规划在两个维度中的定位和关系尚未理清,使相关规划的编制和实施易出现逻辑上的混乱。依据《中华人民共和国城市规划法》(1990 年),城市规划分为总体规划、分区规划和详细规划,各城市的规划体系也基本上是在此框架下根据城市自身实际情况重点进行了纵向层级维度的细化,如深圳1998 年颁布实施的《深圳城市规划条例》,增加了城市发展策略、次区域规划、法定图则和详细蓝图等类型,在规划层次划分上较国家有所细化,但仍主要局限于纵向层级的深化。在此框架下,规划实施的主要逻辑是:总体规划的目标与内容通过纵向各层次规划进行逐层分解,总体规划是策略性的,越到分区或详细规划,实施性越强。这种规划实施机制存在两方面问题:一是实施时序难以衔接,总体规划的目标要通过次区域规划、分区规划、法定图则等逐层分解,姑且不论有多少分区规划、详细规划的规模是严格按照总体规划的规模来进行逐层分解,单从分区规划、详细规划编制与审批所消耗的时间上看,当这些规划在上层次规划的指导下完成新一轮的编制与审批时,它们的依据(即城市总体规划)往往又该修编了。除了因审批周期造成的客观上时序滞后之外,在时间维度上的控制力不足,使得宏观层次规划的目标经过逐层细化后对详细规划的指导性不足,各详细规划分头分步实施的结果往往会使总体目标失控。二是这种规划实施机制主要着眼于规划体系内部层次的优化和技术细节的完善,而在政府实际运作过程中,规划实施更需要其它部门相关配套政策和实际行动加以推进,也正是意识到这一点,近年来宏观层次规划往往在文本中增加一章“规划实施的保障措施”,这种做法虽有积极意义,但仍停留在技术完善层面,并未将规划控制要求很好地融入到政府操作体系中。关于这一点将结合政府现行运作制度在下文中做进一步分析。

1.2 体系外部:与政府现行操作体系脱节

在现行城市政府的操作体系中,国民经济和

社会发展五年规划居于主导地位,但其具体落实

则依赖于各类年度计划,主要包括国民经济与社会发展年度计划、年度政府投资项目计划、年度财政预算(草案)等。其中,年度国民经济与社会发展计划和年度政府投资项目计划由计划部门组织编制,年度财政预算(草案)由财政部门组织编制,都需报市人大批准,这些计划共同对城市社会经济发展起到引导和调控作用,是各类项目审批和行政许可的主要依据(图2)。国民经济和社会发展五年规划的实施机制侧重于时序安排,将五年规划目标与要求在年度上进行分解,并通过人大审批的形式来确定年度计划的法定地位,其实施绩效也要定期向人大汇报,由此来强化其实施机制。在此现行架构中,城市规划只是落实国民经济五年规划及其年度计划的技术工具,其本身尚未成为政府计划体系的一部分,因此可以说,城市规划与政府现行操作体系的脱节是影响规划实施以及制约规划龙头作用发挥的一个主要原因。

城市规划的实施来自两方面的努力,一是市场推动,二是政府引导。市场操作的主体、时间、空间分布都比较分散,而政府操作的主体集中(各级政府部门)、项目影响力大(大多是影响市场投资决策的大型公共设施、基础设施)、整体性强(采取国民经济与社会发展五年规划及其年度计划的方式进行统筹协调),且政府内部已形成一套得到各部门认可的协调机制。城市规划实施必须得到政府各有关部门的密切配合,同时,城市规划也只有在编制内容、实施机制等方面融入政府日常操作体系,才能从单纯的技术工具演变为政府公共政策。但是,如上文所述,城市规划的现行实施机制主要依赖于规划内容在纵向各层次的分解,这是当前城市规划实施的一条主要路径(图2),这条路径与政府现行运作体系处于两个维度,两者之间缺乏有机结合的衔接点。

2从政府运作角度对规划动态实施体系的初步探讨

如图2 所示,在现阶段行政规则下,要强化城市规划体系与国民经济计划体系的有效衔接,较为可行的选择是将城市总体规划做时间维度的进一步分解,一方面使总体层面规划能与国民经济计划在重点上充分衔接,另一方面也强化了总体规划对以下详细层面规划的控制力,保证规划目标的落实,提高城市规划的实施绩效。其中,近期建设规划是对城市总体规划的5 年分解,对完善规划实施机制、加强与国民经济与社会发展规划的衔接有一定的促进作用,深圳在新一轮近期建设规划编制中,提出近期建设规划与国民经济和社会发展规划要在编制时限上保持一致,在调整对象、内容、编制审批程序、效力等方面互有侧重,就是因应以往规划实施力不足而提出的一条解决之路。其中,国民经济和社会发展五年规划主要在目标、总量、产业结构及产业政策等方面对城市的发展做出总体性和战略性的指引,侧重于时间序列上的安排;近期建设规划则主要在土地利用、空间布局、基础设施支撑等方面为城市发展提供基础性的框架,侧重于空间布局上的安排。

但笔者认为,仅在五年规划层次建立城市规划与国民经济计划体系的衔接是不够的,因为在以国民经济计划为核心的现行政府操作体系中,五年规划主要侧重于5 年总体发展指标,较少涉及项目,而其最为核心的环节则是一系列年度计划,包括国民经济与社会发展年度计划、年度政府投资项目计划、年度财政预算等。因此,虽然在城市规划体系内部,将近期建设规划作为5 年的操作性规划是可行的,但由于其很难与政府的操作性年度计划相对接,将在很大程度上制约城市规划实施机制的完善,也影响规划对城市发展空间统筹作用的发挥。针对这一问题,我们不只局限于五年规划层次的衔接③,而是在“十一五”开局之年就开始探讨近期建设规划年度实施计划制度,将近期建设规划确定的目标、行动通过年度实施计划来加以落实,以此建立“城市总体规划—近期建设规划—年度实施计划”的完整时间序列和动态体系④,并对从空间角度对项目进行统筹以及对建设量和时序进行安排的方法做了较为深入的探讨。

2.1 基本思路

2.1.1 基于用地和布局两个角度对项目进行统筹

在2006 年度实施计划中,我们是通过两道“筛子”对预申报项目进行空间统筹,一道“筛子”是用地,另一道“筛子”是布局,这两道“筛子”与发改部门的资金“筛子”一起来决定项目的取舍,以弥补目前运作规则中过分侧重从资金角度对项目进行取舍而导致的用地总量失控、结构失衡等问题。

用地“筛子”包括用地盘子和结构,形象地说,用地盘子就是“筛子”的口径,5 年规划期内用地结构趋向合理导向下的各类用地年度盘子就是“筛孔”,比如年用地量控制目标是20km2,要使用地结构逐年趋向合理,工业用地规模应控制在6km2 以内,而现有100 个好的项目,资金都有保证,需要占地10km2,如何取舍?必须从空间角度,规划部门与发改、贸工等部门一起对项目重要度进行排序,排在前面的项目的用地量一旦达到规划目标,后面的项目只能“忍痛割爱”。在空间资源软约束条件下,空间是支撑条件,需要办多少事,就提供多少土地,是“量体裁衣”;而到了空间资源硬约束条件下,空间是先决条件,有多少地,就办多少事,是“量布裁衣”。有了用地“筛子”来对项目进行取舍,就可以确保近期建设规划确定的用地规模能够得到控制,用地结构能够达到逐年优化。

布局“筛子”是指从空间分布角度对项目进行筛选,也就是从近期建设规划实施角度,优先考虑有助于优化城市空间结构、有利于重点地区发展的项目,用地供应向能带动、支撑重点地区发展和改造的项目倾斜。有了布局“筛子”来对项目进行取舍,就可以确保近期建设规划确定的城市空间结构能够逐步形成,重点发展地区和重点改善地区的规划目标能够实现。

2.1.2 基于量和时序两个方面对项目建设做出安排

在对上轮近期建设规划实施绩效进行深入检讨的基础上,我们逐渐意识到,只有通过开发强度来对实际建设量进行控制,才能达到引导城市宏观发展及调控房地产市场的目的,因为同样一块土地,开发强度不同,对城市功能的完善和房地产市场的影响也是完全不同的。本轮近期建设规划及其2006年度实施计划,不只停留在提出居住用地的规模,更从满足居住需求及调控房地产的角度,提出了居住面积及住房套数,从而对各类居住用地的开发强度做出规定。将项目按续建、新建、供地、选址和前期研究等类型来进行控制,并分别明确各项目的规划控制要求,使互有关联的各类项目在建设和投入使用的时序上保持高度协调,形成投资合力。如道路建设与周边地块出让及开发时序上的协调,给水厂、污水处理厂建设与配套管网建设时序上的协调等,这种建设时序的协调主要是从空间配置的角度,与发改部门从资金角度对建设时序进行安排相配合,确保城市各项投资能发挥最大效益。

2.1.3 基于政府与市场两种机制对年度重点提出指引

针对政府主导的公共配套与市政基础设施项目和政府统筹的产业项目及经营性用地项目,年度实施计划分别采取不同的控制手段,兼顾计划的刚性和弹性:其中,政府主导的公共配套和市政基础设施类项目,在计划安排中落实到具体地块,并在推进时序上做出安排,明确该项目年度主要工作是选址供地还是前期研究;政府统筹的产业类项目,为确保计划的弹性,计划提出重点推进的园区指引,并在产业园区外,安排年度机动用地指标;更新改造类项目,城中村(旧村)具体到年度改造规模,旧城、旧工业区、旧住区改造则明确片区并部署年度工作重点。

2.2 工作步骤(图3)

首先,规划部门对全市建设用地现状及其使用情况进行分析,根据空间资源潜力和规模控制、结构优化的要求,提出年度各类建设用地盘子,以及建设项目空间布局和用地安排的指导原则;

第二步,各部门(包括各区政府、市相关职能部门等)向规划部门提出建设项目规划许可预申报,规划部门根据城市发展空间拓展、城市功能完善、基础设施配套的要求,对预申报项目是否符合规划实施要求进行核查,去除不符合规划要求的建设项目,并在预申报项目的基础上,补充提出实施近期建设规划必须推进的项目,与预

申报项目一起形成年度实施计划项目备选库;

第三步,规划部门就预申报处理结果及备选项目库书面征求各区及各职能部门意见,进行反复沟通协商,形成规划部门和各区政府、市各职能部门共同认可的年度实施计划草案;

第四步,规划部门将完成的计划草案报近期建设规划工作领导小组、市政府常务会审议,并与国民经济与社会发展年度计划、年度政府投资项目计划、年度财政预算(草案)一起,共同报市人大批准。

2.3 意义作用

2.3.1 延伸规划实施体系的时间序列

年度实施计划制度的逐步建立,将使城市规划的实施体系形成从远期到中期到年度的完整时间序列,规划期内的目标将通过5 年和年度予以分解,行动则依托年度计划予以落实。通过年度实施计划实施情况的检讨,还将有助于规划实施检讨与动态调校机制的完善,从而可以形成一年一检讨、五年一调校制度,以此来增强宏观层次规划的适应性。

2.3.2 完善政府现行计划体系

在现行政府操作计划中,发改部门(原计划部门)是最具综合功能和权威的部门,其主导编制的国民经济与社会发展年度计划主要安排各类项目及其建设时序,与其配合的年度政府投资项目计划和年度财政预算(草案)主要安排年度政府投资总额和本级财政预算在各类政府投资项目中的使用。从内容上看,政府现行计划主要侧重于从资金角度对项目进行安排,较少从空间资源配置角度安排项目及其建设时序,缺乏空间上的统筹与协调,各类项目由于空间配置和建设时序上的不协调,导致应有的协同效益难以发挥。随着社会主义市场经济体制的逐步建立,土地和财政越来越成为城市政府调控城市发展的两大“闸门”。投资主体多元化和融资渠道拓宽使地方财政的作用在逐步减弱,相应地,侧重于资金与项目安排的国民经济计划的作用也在减弱。与之相反,土地资源的日益短缺使空间在调控城市发展中的份量越来越重,正成为城市政府掌握的重要调控手段。在此背景下,政府现行操作体系中必须增加空间资源配置及空间政策的内容,对项目筛选及其建设时序安排应更多地考虑空间配置要求。因此,在空间资源短缺条件下,通过增加近期建设规划年度实施计划,以空间发展目标为核心,侧重于空间与用地安排,与现行的国民经济与社会发展年度计划、年度政府投资项目计划、年度政府财政预算(草案)相配合,将可以较为有效地扭转政府现行计划侧重于资金与项目安排而缺乏空间上的统筹与协调的被动局面,形成对各项行动进行综合协调的有效保障机制,强化政府公共投资对城市发展的引导和调控作用。

2.3.3 促进建设用地合理有序供应

一方面,以近期5 年的规划控制目标为依据,在全面掌握土地资源现状的基础上,结合未来社会经济发展对用地需求的预测,可以确定年度建设用地供应的合理规模、结构和空间分布,使五年规划目标得到逐年落实;另一方面,可通过规划许可预申报全面了解下一年度各类用地开发需求,在多部门共同参与的基础上,制定各部门共同认可的年度实施计划,为城市各项发展提前做好用地上的准备,并重点保证政府投资项目的用地落实,确保政府固定资产投资计划能顺利完成。

2.3.4 作为用地管理与行政审批的重要依据,提高用地行政审批效率

年度实施计划经人大批准后,纳入计划的供地或选址阶段的项目将成为下年度建设用地管理和行政审批的重要依据,纳入计划的前期研究阶段的项目则仅供相关部门在用地管理和行政审批时参考。对于年度实施计划安排供地的公共配套和市政基础设施项目,在用地审批环节将实行市府常务会议备案制,简化审批手续,切实提高此类项目的用地审批效率,加快推进此类项目的建设进程。

3 相关保障制度的逐步建立

近期建设规划及其年度实施计划的提出有助于总体层面规划在时间维度的细化,并为城市规划与政府操作体系的衔接提供了平台,但这一做法仍处于初步探索阶段,其有效实施需要逐步建立一系列制度来保障。

3.1 建设规划许可预申报制度

指各行业主管部门、各区以市国民经济和社会发展五年计划和近期建设规划为基础,根据前两年的实际用地情况,每年第三季度组织申报并汇总下年度行业和辖区建设项目和用地需求情况。该制度是全面了解下一年度各类用地开发需求,科学制定下一年度的年度实施计划的重要基础。深圳在制定2006 年度实施计划的过程中,预申报制度已得以初步建立,并通过《中共深圳市委深圳市人民政府关于进一步加强城市规划工作的决定》以政府令的形式予以明确。

3.2 协调制度

作为城市长期发展战略和近期建设规划的年度安排,年度实施计划的申报、制定、调整工作应与国民经济和社会发展年度计划等政府相关年度计划相协调,具体包括编制审批程序协调及内容协调两个方面。

编制审批程序的协调方面,近期建设规划年度实施计划应与发改、财政等部门的年度计划同步编制,在计划编制过程中充分协调,共同报人大审批后同步实施。特别是针对政府年度投资项目和重大项目,应在年度实施计划中明确征地拆迁等前期工作要求,以确保政府投资计划能如期完成。

在内容协调方面(图4),年度实施计划中的供地、选址和前期研究项目与相关计划中项目的关系如下:对下年度国民经济和社会发展计划,年度实施计划的供地项目与选址项目大部分将反映为下年度国民经济和社会发展年度计划中的B类项目⑤,少部分反映为C 类项目;年度实施计划的前期研究项目大部分将反映为下年度国民经济和社会发展年度计划中的C 类项目,进展快的将反映为B类项目。对国土部门的土地出让计划,年度实施计划的选址项目将对同年度土地出让计划提出土地整理的具体要求,以为下一年度供地做好准备,体现规划的先导作用;而年度实施计划的供地项目中的经营性用地应与土地出让计划的地块保持协调。

3.3 计划执行的监督与考核制度

为保障计划的有效执行,需要在监督与考核制度方面重点加强,可考虑作如下安排:年度实施计划一经批准,各区、各相关部门负责计划的执行,由市纪委、监察、审计、法制、规划、国土部门人员及城市规划委员会若干非公务员委员联合组成规划巡视组,对年度实施计划执行情况进行监督检查并向市委、市政府、市人大报告;市人大对年度实施计划的执行情况进行考核,以每年1 月1 日至12 月31 日为考核年度,考核结果作为编制下一年度计划的依据。通过以上监督与考核制度,发动全社会力量,来确保年度实施计划的顺利推进。

4 结语

随着社会主义市场经济体系的逐步建立以及土地资源的日益紧缺,城市规划作为调控城市发展的重要手段正越来越得到各方的认同,但与此同时,关于提高规划的实施力和可操作性的呼声也越来越强烈。如何在现行行政规则下,完善规划的层级体系及实施机制,充分发挥规划的统筹、先导作用,正成为一个日渐突出和重要的问题。通过完善规划体系建设,建立年度实施计划制度,将有助于在宏观规划与微观规划、城市规划与其他类型规划之间构筑一个沟通平台,有助于实现城市规划尤其是总体层面规划实施机制的逻辑自洽。但是规划体系中各有关规划在时间与纵向层级这两个维度中的定位和关系如何?能否在一个规划体系中表述?如何进一步强化各层次规划的实施机制?这些问题都需要我们在下一步的实践中逐步寻求答案。

-

深圳市新旧村改造困境及对策

作者:朱旭辉

一、基本情况

根据最新的深圳市建筑普查数据,全市共有历史遗留的村庄约293个,村民住宅约35.16万栋,占地面积约30多平方公里,总建筑面积约8077.3万平方米,占全市居住建筑总面积的43%。这些房屋大部分是违法超标私房,且建筑密度高、环境差、配套艰缺、基础薄弱、安全隐患多,因而成为城市中藏污纳垢的场所,极大地影响了深圳的城市面貌。当前,彻底解决农村私人违章超标建房和改造都市中的农村面貌已迫在眉睫。

二、新旧村改造的困境

1、土地权属关系不清成为新旧村改造最大的制度障碍

虽然政府单方面宣布特区新旧村土地属于国有,但因没有履行必要的征地手续和进行话当的补偿,至今仍未得到村集体股份公司和村民的认可。事实上,与特区外农村一样,新旧村依旧实行划定“ 集体工商发展用地” 和“ 一户一栋”宅基地的农村集体土地管理体制,使村集体股份公司和农民对所属土地拥有绝对发言权。也就是说,使农村集体和村民在土地开发建设方面,相当于佣有了规避政府行为的天然保护伞。在当前私房出租的巨大利益刺激下,违法超标建设层出不穷、屡禁不止,新旧村改造几乎是政府的“ 一厢情愿’ 。

2、新旧村社会组织形态与城市社区化管理的要求不相适应

实现新旧村的城市社区化管理是改造的基本目标之一,也是农村能否真正融入城币的重要标志。尽管特区内农村集体早已改造为股份公司,但原来农村基层政、企、社合一的组织结构被保留下来,与原来的农村集体并没有本质的区别。从集体资产管理到村民计划生育、社会福利,从贯彻上级政治任务到社区治安管理都由股份公司负责。按照城市社区组织模式设立的居委会,基本上成为股份公司的下属部门。离开股份公司的支持,谈何城市的社区化管理而且,新旧村均是佣有长远历史渊源和社会关系密切的社会群体的聚居地,往往是一村一姓氏或一村一家族,内部凝聚力强,地方势力和属地思想根深蒂固,在生活、居住观念上与城市差异巨大,往往满足于目前的社会纤济状况,缺乏改造动力,大大增加了改造的难度。

3、农民的经济出路问题难以解决

城市化使大批农民丧失了赖以生存的土地,但他们又缺少工业社会所必须的求生基本技能,所以,在政府没有解决农民经济来源的条件下,违章建房出租成为深圳农民收入的重要组成部分。特殊的人口结构和房屋租赁市场需求为违章超标私房提供了“湿床” ,同时也造就了农村大量的“四不青年”。因此,政府若不能妥善地解决农民“ 洗脚上田” 后的长远经济出路问题,强制性地进行新旧村整治和改造很可能引发严重的社会可题。

4、政府对大量暂住人口的居住问题重视不够,为农村私房提供了巨大的需求市场

深圳市的70%人口为暂住人口,总量高达280多万人。这部分人口大部分没有购房需求,在政府不能提供足够的廉价出租用房的条件下,农村私房在解决这部分人口的居住问题上应该说起到了一定的积极作用,但同时也刺激了违章超标私房建设的泛滥。

5、市、区镇在新旧村改造问题上认识不统一,观念差异巨大,导致新旧村改造难以运作

市政府希望通过市场运作改善新旧村面貌,将权力下放到各区,但又缺乏配套的政策支持区政府由于缺乏资金和开发经验,又将改造项目通过合作推向市场,使改造项目需要获得双重的收益,大大提高了改造的成本,同时地方政府的立场也偏向了开发商一方,增加了改造的难度。

6、新旧村改造按目前的方式运作大部分缺乏经济可行性

全市新旧村总量多、建筑密度与开发强度高、拆迁难度大特区内的现状毛容积率几乎在2以上,如果要通过市场运作按照基本的城市环境标准和配套要求进行改造,同时又不会导致环境的恶化和过度开发,要赢利几乎是不可能的。因此,如果政府在新旧村改造的问题上不采取各项政策主动积极地进行引导,要完全通过市场运作是很难实现的。

三、政策建议

新旧村改造的表象是物质形态和城市面貌更新问题,深层问题是利益分配、土地权属和社区组织结构改革。要彻底解决新日村改造问题,就必须从土地产权安排和股份公司改造入手。新旧村改造的基本思路是首先改革土地使用制度,明确村集体股份公司拥有新旧村土地的使用权,其次对股份公司进行二次改造,以股份化的方式将村民的宅基地及私房肠时落永久性地集中在村集体手中,然后调动全社会资金进行统一规划改造,改造完成后将收益以股份或房产形态分配给村民。具体措施:

1、切实加袄街旧村改透的纽织协调,成立由多方参与的专门机构,眺筹全市新旧村改造实施工作

新旧村改造是一项复杂而艰巨的系统工程,不仅要求正确处理政府、农村集体股份公司和村民之间复杂的社会经济利益关系,还需要协调市、区、街道等各级政府之间以及法律、规划国土、建设、电力、供水等相关部门之间的分工配合关系,这决非一个规划国土部门所能管理解决得了的。鉴于这种情况,建议成立由市领导挂帅,各级政府、各相关部门参与的新旧村改造领导小组,统一组织协调新旧村改造事务。具体运作机构可分为三个层次一是决策层次,可在市里成立一个新旧村改造委员会,由立法机构、政府相关职能部门和村股份公司的代表组成,负责政策、法规和重大问题的决策二是协调层次,以区委区政府为主,石各区成立由各相关职能部门参加的新旧村改造办公室,负责情况调查、规划工作组织、政府与村集体行动协调和咨询指导三是操作层次,以各村的股份公司作为主要操作机构,负责各项政策法规的落实和改造工程的实际操作。此外,各区可视情况的需要,成立或委托一个介于政府与开发商之间的新旧村改造公司直接受各区新旧村改造办领导。该公司可类似香港的土发公司,但不以赢利为目的,维持不亏损即可。

2、深化土地管理体制改革,理清土地权属关系

理顺土地权属关系的核心目的是使土地使用权掌握在村集体股份公司而非村民手中,从而使新旧村的统一规划改造成为可能。

首先明确土地所有权和使用权的权利人,理顺政府与村集体股份公司之间的土地权属关系。基本思路是继续承认土地所有权为国有,把村中所有土地视为有偿出让。建议深到市规划国土局地政、市场、产权、征地拆迁、建筑法规等相关处室在补偿安置、土地使用权确认、使用期限、使用费用、使用强度等方面提出相应解决办法,并负责落实与村集体签订征地协议和使用权出让协议。在制定落实相应政策法规时,必须坚持整体公平原则,必须执行统一的标准,以保证各村各户间的公平。同时,不能以已建成住房为依据进行安置补偿和产权确认,坚决防止出现“ 违法者得利、守法者吃亏’ 或“ 多违法多得利,少违法少得利’的状况。

其次废除‘ 一户一栋’ 宅基地的土地政策,理顺村民与村集体之间的土地权属关

系。重申农民私房用地的使用权属于集体,村中一切土地的开发建设都应当由村集体统一安排。在改造之前,各户可临时佣有私房用地的使用权。

3、推进股份公司二次改造,实现宅基地及私房资产股份化

它包括改造前宅基地房产的股份化和改造后收益的分配两个方面。首先区分建筑违章与否对宅基地及私房进行资产评沽,并按照一定的核算标准,将宅基地使用权及私房股份化。

宅基地及私房的股份化方案决定了改造后的收益分配方案,改造后的收益分配必须根据各家在股份公司中佣有的股份来确定。改造后收益分配有两个方案可供参考第一个方案是将改造后的住宅划分为两部分,一部分用于村民自己居住,直接分配给村民,另一部分由村集体统一经营出售或出租,并将收益按股分红第二个方案是将改造好的住宅,按股份直接分配给村民,供村民居住、出租或出售,也就是说改造后的住房完全交由村民自行支配、管理。

在村民中分配收益股份的计算要考虑到各户现有的宅基地面积、住宅层数违章多建的要减少股份、现有住宅的投资回报情况可设定一个年限,未达到的按年数增加股份以补偿投资损失、申请的自用住房面积给定一个标准,多要的减少股份,少要的增加股份和对改造工程的投资。这样改造后村里的土地和建筑的经营管理权就全部集中在了股份公司手里,既解决了分户经营的低效率,也有利于股份公司的直正公司化,还方便了政府相关部门的管理和监督。

4、统一规划,确定改造方案

首先要制定符台新旧村实际的规划标准,以消除灾容火灾、内涝等隐患、完善市政设施和公共服务设施为最低要求,使新旧村居住环境基本上融入现代化国际性城市为近期目标。

确定改适方案时要特别重视投入产出分析,始终坚持,环境质量出效益” 的原则,在提供安全舒适居住环境的同时,必须保证村民末来收益不减少。方案要广泛征求集体及村民意见,充分尊重各方面的发展意愿。规划要广为宣传,积极调动村民的参与意识,使其对未来美好家园充满憧憬。

政府要在规划费用士大力支持,以调动村民的积极性,还可显示政府的改造决心。

5、以政府投入为引导,村股份奋司及村民投资为主体,采取灵活多变的开发方式、积极调动全社会资全参与新伯村改造

改造的资金来源可以有多种途径,首先是政润投入,可设立一项新旧村改造专项基金,根据近期改造的目标、计划与项目的经济评佑,制定每珠新旧村改造的财政计划其次是股份公司的积累资金,这原本也要用于新的投资三是村民的个人投资,即原计划用于住房更新改造的资金四是银行贷款五是寄集体股份公司上市,通过发行股票来筹资六是在市场中发行债券。

对资金来源的安排首先要沽算总投资,然后根据村中自筹和政府资助的情况确定需从市场中筹集的款额,再根据市场的利率、股市行情和意向投资者的情况决定名渠道的筹资额。让集体股份公司上市是进行公司改造和筹集资金的一条路子,但还要考虑村民能否接受,有待进一步探讨。

在具体的项目运作中,句采取三种舟发方式一是在新旧村改造机构的指导或规划的引导下,村集体股份公司独立负责改造的实施工作,由政府协调解决资金缺口二是鼓励村集体股份公司与政府的新旧村改造公司合作,共同开发三是在规划国土局和各区新旧村改造办的监管下,允许股份公司与外来的房地产股份公司合作开发

6、试点改造,逐步推广

新旧村改造是一项复杂的长期任务,而深幻又因建市时间短缺乏必要的改造经驹,所以必须‘摸着石头过河’ ,逐步搞好新旧村改造。建议在习毒查分析的基础上,选取部分改造爵藉件相对成熟的地区如皇岗村、下沙统初地、大学城等,鱿有改造意愿的地区如水贝、蔡屋围等进行试点改造,探索进行新旧村改造的可行方式与经验,然后逐步向全市推广。

最近,罗湖区渔民村的改造已经有了实质性泊匀进展,该村村民已同意由股份公司统一规划、统一建设、统一管理。结台渔民村的用地情况,罗湖区已就规划、建筑单体、环境设计、停车方式、管理模式等进行了有益的尝试,积累了一定的经验,值得进一步总结推广。

7、加强配套管理,为新旧村改造创造良好的政策坏境

主要包括三方面内容:

制定优惠政策,扶持新旧村改造。应由各相关职能部门提出并负责落实相应优惠措施,如允许外来投资、逐步解决暂住人口的居住问题。政府应针对深圳的人口结构特征和就业岗位分布,逐步在合适地段积极兴建一批廉价安置用房,解决低收入暂住人口的居住问题,同时也可以降低劳动力成本,增强城市竞争力。加大打击违法用地和违章建筑的力度,努力规范农民私租赁市场。对并未列入改造计划的新旧村,哲缓确认新旧村违章超标建筑产权,制定历史遗留违章超标建筑拆迁的治理补偿标准,坚决贯彻执行1993年3月深圳市人大的决定,重点拆除此后的违章建筑,落实领导责任,确立政府的决心和威信。同时加强房屋租赁市场的监察与执法力度,重拳打击新旧村违章超标建筑的非法租赁,将房屋租赁市场纳入规范化管理的轨道。此外,还可考虑调整农村出租屋的年租金,使政府向其收取的地租水平与商品房基本拉平,削弱农民对租金收入的过分依赖。

-

新兴城市建筑风貌特色构建与控制方法研究——以东营为例

刘 泉 张震宇

[摘 要]:对大多数新兴城市来说,在其短暂的城市建设史上,很难形成协调且具有特色的整体建筑风貌。这些城市的建筑风貌特征是什么?该如何塑造?则是市民及规划部门所关心的一个重要问题。目前一些城市尝试采用以某种色彩或风格统领全城的方式,并未能取得预想的效果。东营的城市景观特色研究在充分分析了国内外建筑景观研究及设计案例的基础上,通过对东营目前城市建筑景观中存在的整体杂乱、缺少特色等问题进行分析研究,并结合黄河水城的建设目标,提出东营建筑景观特色构建的原则、目标及方法。研究主要从建筑风格、建筑造型、建筑色彩、建筑材料四个主要方面以及地标建筑、滨水建筑两大重点内容分别对东营的建筑特色进行构建。研究工作为新兴城市建立塑造城市建筑景观特色的可行的控制引导方法,做出了有益的尝试。

[关键词]:新兴城市;建筑特色;东营;黄河水城;城市设计指引

1 研究背景概述

在现阶段城市飞速发展的时期,城市面貌日益趋同,建筑的“失语”现象愈发严重,建筑形式的千篇一律成为城市建设的普遍问题。对大多数新兴城市来说,在其短暂的城市建设史上也没有形成协调且具有特色的整体建筑风貌。这些新兴城市的建筑风貌总体特征是什么样?却同样是市民及规划部门所关心的一个重要问题。

目前一些城市尝试采用以某种色彩或风格统领全城的方式,但是并不都能取得预想的效果。因为多数城市很难直接以某种风格作为统一的风貌,一座城市的建筑景观也很难仅用一种特征来表达。特别是当提出过于具体的风格特色时,公示后,人们见仁见智,往往多有争执,很难取得共识和认同。

因此,与其贸然对城市的风格特征进行主观的限定,不如为城市特色的构建提供可行的目标,并构筑一个良好的发展平台。

本次研究基于2009年开展的《黄河水城——东营总体城市设计》的《建筑景观特色研究1》专题的成果,探讨为新兴城市建立一种可行的控制引导方式,来塑造城市的建筑景观特色。

2 东营概况

东营位于黄河入海口,是共和国最年轻的城市,也是中国第二大油田——胜利油田驻地,有石油之城、生态之城、东方湿地之城、黄河水城的美称。东营1983年建市,在短暂的建城史上,城市建设发展迅速,取得了巨大的成就,曾先后被授予全国创建文明城市工作先进城市和山东省首批省级文明城市称号。

总体来看,东营城市整体的建筑较新,但却并没有形成独特的城市风貌印象,也没有明显体现出具有东营地域风情的文化特征。特别是在东营市提出建设黄河水城建设口号以后,打造出具有水城、油城特色并具有东营地域文化内涵的建筑景观,协调城市风貌、延续城市文脉成为了人们关注的重点。

3东营总体建筑风貌现状特征及形成机制分析

3.1东营总体建筑风貌的历史演进

从东营的建筑风貌的历史演进进程来看,东营的建筑时代特征明显、地域特征不强。

早期的一些民居建筑受到当地水患的制约与影响,形成了“溜形村2”等较为独特的建造方式。到了70年代以后,建筑设计则基本上与其它城市大同小异。90年代,代表不同时期潮流的现代风、欧陆风接连出现。城市面貌变化较大,却没有形成明显的地方特色。到了90年代后期,在部分主要的大型公共建筑项目上,建筑设计的地域特色开始回归3,但在整个城市风貌中尚未成为设计的主流。

城乡结合部,拼贴特征明显,有机旧村、规则新村、城市住宅、工业厂房、湿地农田,从独特的角度反映了城市发展演变的进程。(基于google卫星图片分析)

3.2东营总体建筑风貌现状特征及总结

东营整体建筑风貌舒缓开阔,以低层多层为主,局部出现少量高层建筑。建筑风格以现代为主。色彩基本上以浅色、暖色调为主,白色建筑数量较多。新建居住建筑较多地采用了坡屋顶的形式。市区内大部分建筑较新、外观状况较好。整体风貌无明显地域特色。

东营整体建筑风貌的主要问题是尚未形成明确的地域特征;建筑设计的色彩、风格等方面缺少总体层面上的控制与指引;从打造水城的角度来看,滨水建筑设计的亲水特征不明显。

3.2.2形成机制分析

3.2.2.1东营城市发展的独特环境与历史进程

位于黄河三角洲的独特环境、城市较短的建设历史以及油田建设时期特殊的发展条件,导致快速建设的过程中,建筑风貌设计缺少可借鉴的地域特征的参照,早期建设侧重于生产功能,对城市形象考虑不足,是造成现状城市建筑风貌缺少特色的主要客观原因。

3.2.2.2自上而下:以往风貌规划的控制影响

以往相关规划管理,自上而下地对城市建筑风貌进行塑造与控制,并取得了一定的成果。

1993年东城区城市风貌总体规划中认为建筑风格应该是讲求实用、朴实无华,造型简洁凝重,强调光影效果与虚实对比,顶部富于变化。反映了当时对城市建筑景观的基本理解,形成了沿袭朴素的现代风格的建筑设计理念。但随着时代的快速发展, 1999年西城区城市风貌总体规划开始更加重视建筑造型与美感,外立面装饰增多,与之前的朴实风格差别明显。另外两版风貌规划在城市主色调是否为白色的问题上也出现了较大分歧。到2008年黄河水城风貌特色研究时期,建筑风貌控制更加关注滨水特色的方面。城市建筑主色调再次确定为白色,“浓荫遮碧水,绿树抱白楼”也成为了整个城市的总体风貌意象。

可以看出,不同时期对城市建筑风貌的不同理解,导致了建筑控制的不同倾向,形成了前后调整、控制要求不一致的状况,对东营城市建筑风貌的形成产生了一定的影响。人们头脑中的东营建筑景观尚未形成清晰的印象,东营黄河水城的建筑景观塑造将面临一个长期的发展过程。

3.2.2.3自下而上:建筑风格演变的自组织特征

从单体建筑的角度看,在自组织过程中,建筑文化不但保持了其多样性,而且在这种多样性不断得到发展,变得更加丰富多彩。但是从城市的角度看,大量本应体现整体性的建筑采用过于标新立异的设计,反而导致特殊性建筑无法突出自身特色。正是这种单体建筑的多元趋同,造成了城市特色的危机。

3.3总体建筑风貌特色构建与控制方式研究

3.3.1案例借鉴综述

在国外的案例借鉴方面,本次研究参考了1992制定的《波特兰中心城市设计基本指南》这一城市设计指引的经典案例,分析其条文控制的方式及深度;并对2009年制定的《东京都景观计划》进行了研究,总结其在建筑风貌方面重点关注的要素;另外也对2008年制定的《丰田市景观形成指引》进行分析,总结具有主题特色的城市的设计指引关注的主要内容。

在国内的案例借鉴方面,本次研究参考了深圳市2008年开展的《深圳市龙岗整体城市设计建筑整体特征及景观价值研究》、《深圳大鹏半岛建筑风貌研究》以及泉州市2009开展的《闽南传统建筑文化在当代建筑设计中的延续与发展研究》,研究上述城市地域建筑特色的引导控制方式及分区引导的内容。

3.3.2对东营的借鉴意义

确定总体城市设计层面建筑景观特色控制的内容及深度,借鉴经验及方法:

在突出城市特色方面,主要采取鼓励和引导的方式,设计上留出较多的余地。

整体控制建筑景观特色的基调,提出原则性要求。

维护城市整体建筑风貌的协调性,防止出现过于突兀的设计,以保障公众的景观权利。

分区层面进行特色控制,按功能对居住、办公、商业以及工业建筑分别提出控制要求。

控制内容一般包括:风格、造型(屋顶、体量)、色彩、材料几个方面。

总体设计层面的控制导则,条文不宜过细,简明易懂,有明确的原则,同时重视可操作性,为建筑设计留出发挥创造的空间。

4东营总体建筑风貌特色构建

4.1建筑景观特色构建原则、目标及方法

4.1.1建筑景观特色构建原则

整体统一性原则:注重整体风貌的协调统一,在群体统一和谐的基调中表现建筑的个性。

环境协调性原则:建筑设计尊重自然环境,与城市格局、水系绿化环境相协调。

文脉延续性原则:注重建筑设计的文化内涵,发展与丰富地域特色的建筑表现,传承黄河三角洲地区的历史文脉。

特色创新性原则:作为新兴城市,建筑设计要创新地方特色的表现形式,为城市可持续发展注入活力。

系统开放性原则:建筑景观特色的构建是一个长期的、开放的系统,不排斥在此基础上的再创造或新的研究探索。

4.1.2建筑景观特色构建目标

1、构建城市整体风貌统一、片区景观独特的水城建筑景观。

注重整体风貌的协调统一。按照城市分区风貌控制要求确定不同片区、街区、组群的形象风格基调。在群体统一和谐的基调中表现建筑的个性。

2、构建自然生态、环境协调的水城建筑景观。

建筑设计应尊重自然环境,遵循城市空间格局,从建筑体量、风格、色彩、材料等方面与开阔的城市空间、特色的湿地水系结合,运用环保材料,体现黄河水城的特色。

3、构建风貌传承延续、地域特色鲜明的水城建筑景观。

注重建筑设计的文化内涵,借鉴周边地区及城市的理念及经验,发展与丰富地域特色的建筑表现,传承黄河三角洲地区的历史文脉。

4、构建与时俱进、创新发展的水城建筑景观。

作为新兴城市,建筑设计要体现与时俱进的创新精神,不断探索、创新、提高设计创作水平,大力推广运用新结构、新材料、新设备和节能、节地、环保等新技术,创建黄河水城生态适应型、环境友好型、资源节约型的新建筑,创新地方特色的表现形式,为城市可持续发展注入活力。

4.2总体建筑景观特色构建意象

总体建筑景观特色主要通过风格、造型、色彩以及材料四个主要方面以及地标建筑和滨水建筑两个重点内容构建,并制定指引总表及带有说明和示意图片的详表,对东营的建筑景观进行指引。

风格:现代风格为主、地域特色鲜明的黄河水城。

造型:坡屋顶为主、屋顶造型丰富、轮廓线平缓错落的黄河水城。

色彩:红顶为主、浅暖色系、基调统一的黄河水城。

材料:活用新型材料、注重地域表达的黄河水城。

地标建筑:层级结构完善、地域特征突出的黄河水城。

滨水建筑:延续“浓荫碧水白楼”文脉、打造“亲水近水”新意象的黄河水城。

4.2.1建筑风格特色构建

构建现代风格为主、地域特色鲜明的黄河水城。

东营市城市建设的历史较短,中国传统风格的建筑较少,现代风格为主的建筑景观本身已经成为东营市区建筑设计应当遵循的文脉。在这样的条件下,建筑创作应以现代风格为基调,并进行具有地域特色的设计创新。

4.2.2建筑造型特色构建

构建坡屋顶为主、屋顶造型丰富、轮廓线平缓错落的黄河水城。

通过对建筑单体方面对体量、尺度的设计控制,维护建筑群体的整体协调性,塑造建筑景观统一协调、天际线平缓错落的整体建筑景观,重视建筑第五立面的设计。

4.2.3建筑色彩特色构建

构建红顶为主、浅暖色系、基调统一的黄河水城。

屋顶以暗红为主,蓝灰、灰色系为辅,基调统一。墙体形成以浅暖色系为主基调统一的色彩体系。集中办公区的办公建筑可沿用白、灰等浅色系的颜色。商业建筑要与周边协调,彩度不宜过高。色彩应尽量采用沉稳的色彩表现,不宜选择过高的彩度。通过色彩设计来控制和消除“脏、乱、艳、差”四种缺陷,防止城市盲目的“彩妆化”,形成有序协调的色彩感受。

4.2.4建筑材料特色构建

构建活用新型材料、注重地域表达的黄河水城。

东营当地具有特色的乡土建筑材料较少,但近年来建材产业发展很快,新型节能材料的推广运用十分迅速。通过新的建筑材料来增强建筑地方特色的表现力,创建黄河水城生态适应型、环境友好型、资源节约型的新建筑。在大力推广运用各种新技术、采用新结构、新设备的同时,选用生态环保、节能降耗、经久耐用的外装修材质,使既定形象能长期保持,为城市可持续发展注入活力。

4.2.6地标系统特色构建

构建地标层级结构完善、地域特征突出的黄河水城。

地标系统构建的主要内容是在总体城市设计的结构体系中的重要节点、轴线上,确定新建地标建筑的位置、特征,并结合现有地标建筑,在城市层面构建完整的地标体系。

地标系统的构建需注意以下原则:

结构的系统性:结合城市设计的结构框架,确定新建地标的分布,使地标形成各具特色、整体统一的完整体系。

分布的层级性:打造城市级、片区级以及更低层级的地标建筑系统,形成层次结构清晰的完整体系。

环境的协调性:地标建筑应该尊重地方文脉,作为环境的一部分。

单体的特异性:地标建筑是地区明确易认的主要空间标识。在满足环境的协调性的基础上,要通过设计表达出地标独特的建筑景观特征。

4.2.7滨水建筑特色构建

延续“浓荫碧水白楼”文脉,构建“亲水近水”新意象的黄河水城。

在东城核心区保留并延续业已形成的“浓荫遮碧水,绿树抱白楼”的良好景观及文脉特色。在其它风貌片区,结合各自特色打造丰富多样的“亲水近水”的水城新意象。针对城市中心区、生活区和市郊地区的不同特征分别提出设计指引。

4.3分区建筑景观特色意向

地区之间的差别构成了城市的典型特征之一。城市的整体和优美是由许多不同的形成时期组成的,这些时期的综合就是城市整体的统一(阿尔多•罗西,2006,P64)。

在整体建筑景观特色构建的基础上,对不同的景观风貌分区分别提出特色意向要求。包括“风貌轴带、风貌区”两类:

风貌轴带为:滨水风情体验带、湿地生态风光带、综合服务景观带、综合功能景观轴。

风貌区为:油城特色明显的油城都市综合风貌区、油城特色小镇风貌区、石油工业风貌区;水城特色明显的水城商务中心风貌区、水城都市综合风貌区、水城风情小镇风貌区、水城特色居住风貌区、水城特色居住和度假风貌区;具有明显产业特征的现代高新产业风貌区。

4.4建筑景观特色构建方法

建筑景观特色的构建既不是对建筑设计进行大而全的全面控制,也不是采用刻板严格的风格要求,来扼杀建筑师的创造。而是采用目标导向与问题导向相结合的方式,在能够突出东营地域特色的方面进行积极引导,对东营目前较为突出问题进行控制,在为建筑设计保留了足够的空间弹性的基础上,不断地修正东营建筑设计的体系,创造良好的城市建筑景观。

5.实施操作建议

5.1 建立动态开放的研究管理体系

建筑景观特色的构建是一个长期的、开放的研究管理系统,需要通过不断地引导、维护,才能逐步形成良好的城市建筑景观体系。建议由相关规划管理部门建立动态开放的研究管理体系,针对不同的特色风貌区,通过城市设计竞赛、建筑设计竞赛等方式对具有地域性的城市特色进行挖掘与创造,逐部形成各片区的风貌特征,进行定期的建筑景观研究与评估工作,并聘请专家进行技术咨询。

5.2 制定行之有效、具有约束力的导则

参考桂林、烟台等城市的经验,依据总体城市设计等相关规划研究的成果,制定设计导则。通过设计专家审定,并进行局部的或一定时期的试行,待修改稳定后,形成能够适应当地城市建设特点的、具有约束力的地方法规。

5.3 利用传媒影响建设的市场行为

建筑景观的形成受到自上而下的规划和自下而上的市场机制的作用。因此,不能忽略对城市建设的市场行为的引导。

利用大众媒体工具,对能够提升于城市特色的项目和开发模式给予大力宣传和推广,努力引导这类模式在市场开发中运行。例如宣传利用复合开发模式(住宅与体育、教育、文化等结合),形成项目内在竞争力,而不过分注重外表张扬形式的做法。这样的宣传可以使开发商找到合适的商业模式,城市则会减少房地产项目建筑形象中一味求异对整体性的影响。

5.4 重视市民的全程参与

建筑景观控制策略或道则的制定要注重市民的参与,在制定阶段性成果时,可采用包括专业人士与决策者、跨学科组织以及公众协商讨论等方式。比如白色是否合适作为城市的主色的调研,就很具有参考价值。未来城市形象设计将逐步发展成为市民决策型、过程参与型,更大发挥公众的作用与影响力。

(感谢深圳大学建筑系朱继毅副教授对专题研究工作提供的帮助。)

注释

1、《黄河水城——东营总体城市设计》项目启动于2009年6月,目前尚在编制中。项目组主要成员包括:张震宇、覃美洁、徐源、李凤会、刘泉、王萍、修福辉、王建新、吴国斌。其中,《建筑景观特色研究》专题的主要参与人为刘泉、李凤会。

2、该地区由于长期受到水患的影响,建筑布局上形成了一些特点:村落大多布局在高岗、缓岗之上,形成中间高四周低的态势;或是选址在废旧堤坝上建设,形成“溜”形村庄。

3、比如布正伟等建筑师基于对黄河三角洲文化的理解,于上世纪90年代末在东营市进行的一些具有地域特色的建筑创作。

4、关于建筑风格演变的自组织特征,相关研究详见侯正华的论文《城市特色危机与城市建筑风貌的自组织机制》。

参考文献

[1] 東京都景観計画(改定版)[R]. 2009.

[2] 豊田市景観計画[R]. 2008.

[3] 豊田市景観形成ガイドライン[S]. 2008.

[4] 阿尔多•罗西著. 黄士钧译. 城市建筑学[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2006.

[5] 布正伟. 语言与形象--东营市政广场及其建筑群创作[J]. 建筑学报, 1999(06): 20-24.

[6] 黄河入海流[M]. 北京: 中国民主法制出版社, 2009.

[7] 黄河水城特色风貌研究[R]. 2008.

[8] 侯正华. 城市特色危机与城市建筑风貌的自组织机制--一个基于市场化建设体制的研究[D]. 北京: 清华大学, 2003.

[9] 刘美海, 赵会才. 打造湿地之城, 展现城市魅力--东营市突出城市特色、塑造城市形象的探索与实践[J]. 城市规划, 2006(05): 93-96.

[10] 泉州市城乡规划局, 同济大学建筑与城市学院编著. 闽南传统建筑文化在当代建筑设计中的延续与发展[M]. 上海: 同济大学出版社, 2009.

[11] 山东省城市设计导引(试行)[S]. 2003.

[12] 山东省城乡规划设计研究院. 山东省东营市西城区城市风貌总体规划[R]. 1999.

[13] 深圳大学城市规划设计研究院. 深圳市龙岗整体城市设计建筑整体特征及景观价值研究[R]. 2008.

[14] 深圳大学大鹏半岛建筑风貌研究课题组. 深圳大鹏半岛建筑风貌研究[R]. 2008.

[15] 孙德祯, 崔建国. 关于东营地域文化问题的思考[J]. 理论学习, 2004(08): 44.

[16] 吴康, 霍志红. 寻找城市--布正伟在山东东营的建筑作品浅析[J]. 福建建筑, 2009(01): 07-09.

[17] 烟台市市区城市风貌规划管理暂行规定[S]. 2006.

[18] 约翰•彭特. 美国城市设计指南--海岸五城市的设计政策与指导[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2006.

[19] 张长江. 城市环境色彩管理与规划设计[M] . 北京: 中国建筑工业出版社, 2009.

[20] 张润兴. 风貌建筑在天津城市复兴中的作用[C]//. 中国城市规划学会编. 城市规划和科学发展--2009中国城市规划年会论文集. 天津: 天津电子出版社, 2009.

[21] 中国城市规划设计研究院. 东营市东城城市风貌总体规划[R]. 1993.

作者简介

刘泉(1981—),男,大连理工大学城市规划专业硕士,深圳市蕾奥城市规划设计咨询有限公司,职务:规划师。

张震宇(1975—),男,西安建筑科技大学城市规划专业硕士,深圳市蕾奥城市规划设计咨询有限公司,职务:规划二部经理,副总规划师。

-

消极空间的积极应对——长春市某街巷的环境设计研究

作者:刘 泉 梁 江

【提 要】:随着中国城市建设的迅速发展,一些城市的旧区越来越难以适应现代生活的需要。不合理的城市设计,不足的基础设施配备等缺陷往往会诱发社会问题甚至于滋生犯罪行为,这越来越引起人们的注意。因此,依照CPTED(通过环境设计预防犯罪)的理论,通过对城市的物质环境的规划与设计,创造真正的“人性空间”和“可防卫空间”,从而遏制犯罪、确保安全、给居民提供良好的生活环境成为建筑师和城市设计师们的越来越关心的问题。本文即是以长春市协和妇科医院底层的过街通道为例,分析不良的城市环境是如何诱发犯罪行为的,并提出改进设计方案。

【关键词】: CPTED 可防卫空间 人性空间 城市公共环境

【目 的】环境不能决定行为。然而,在城市社会环境和经济环境出现问题甚至危机的时候,不良的城市环境往往会助长某些反社会行为甚至于暴力、犯罪行为的出现,这确是不争的事实。如何通过对城市的物质环境的规划与设计,创造真正的“人性空间”和“可防卫空间”,从而遏制犯罪、确保安全、给居民提供良好的生活环境也一直是建筑师和城市设计师们所关心的问题。

1961年Jane Jacobs提出了关于运用城市设计的手法减少居住区犯罪的理论(Legates and Stout, 2000);1971年,C. Ray Jeffery发表了《通过环境设计预防犯罪》(Crime Prevention Through Environmental Design),提出了CPTED的概念(Robinson, 1996);1972年Oscar Newman提出了“可防卫空间”的概念(Robinson, 1996)。时至今日,这些理论不断地完善,已经形成了完整的CPTED(通过环境设计预防犯罪)理论体系。

这一理论虽然已经有了三四十年的历史,但对于快速发展中的中国城市来说,依然有很重要的借鉴意义。

本文即是以长春市协和妇科医院一层的过街通道为例,依据这一理论所作的案例研究。

1.案例分析

(1)现状

a. 区位和周边环境

过街通道位于长春市解放大路与民康路两条城市主干路的交汇处的锐角地块中(见图2)距离城市中心——人民广场三、四个街区,交通十分便利。

过街通道位于协和妇科医院一层,西侧为律师楼,东侧为居住小区。区内的住宅楼比较陈旧。由于是城市主干路的交汇处,且离市中心较近,因此,住宅一层的沿街部分基本上都改为了店铺。比如:汽车修理。也有几家储蓄所,还有少量的酒店等规模稍大的商业。另外,过街通道两侧均有公交站点(见图1)。

b. 基本情况

该过街通道先后穿过协和妇科医院和市政设计院办公楼两座建筑,总长度40米左右。过街通道高5米,宽10米。与通道相连的几座建筑均为上个世纪80、90年代建造,外观比较陈旧(见图1)。通道内为两车道车行路,沥青路面,路面状况较好。道路两侧各有人行道一条,但宽度不足1米,且被车辆占据(见图4)。过街通道与其侧面的居住区内院之间的视线不通畅(见图3)。

过街通道的地形,呈北高南低的态势。

通道内无专用照明灯具。由于医院和设计院的营业时间有限,而市政设计院北侧的窗户均被封死(见图4),因此,过街通道内也几乎不能得到来自建筑本身的照明。其照明主要来自解放大路与民康路的路灯。

通道内有柳树一棵,高6米,这是通道内唯一的绿化(见图4)。通道外侧的解放大路与民康路均有行道树。

建筑及道路本身的状况较好,但通道上部架有各种电线,穿行混乱;人行道上堆放有砖石瓦砾等建筑垃圾无人清理;路边的告示牌锈迹斑斑,且有破损(见图3、4)。

(2)使用

过街通道的用途就是联结其前其后的两条主干道——解放大路与民康路,使行人、车辆不用在Y字形的交叉路口穿行或转弯。解放大路与民康路两侧均分布有该区域的主要的公共汽车停靠站点(见图2),在上下班的高峰期,为了穿越民康路和解放大路而使用过街通道的行人很多。

由于过街通道与其相邻的道路交叉口距离并不远,机动车一般会选择在前一个路口转弯,而选择在这里转弯的车辆则很少,除非是司机驶过路口而临时做出转弯的决定。

由于过街通道侧面的居住区内院兼作停车场,因此,过街通道也作为停车场的一个出入口进出车辆。

(3)问题

2006年5月,笔者在民康路以北的小区被附近的三位与笔者相识的居民告知,过街通道附近多次有骑摩托车的抢匪尾随行人进入该过街通道抢夺行人皮包的案件发生。作案时间一般发生在傍晚之后,被侵犯对象多以挎包女性为主。犯罪分子多在入夜后在过街通道附近等待时机,一旦发现有单身女性进入过街通道内,就驱车尾随进入,实施抢夺,然后逃逸。虽然这一传闻未经公安部门证实,但最近在过街通道靠向民康路一侧,每天都有一辆警车从19:00到24:00停在过街通道外对周边进行监控的事实至少可以佐证该区域,尤其是过街通道附近治安较差的事实(警车位置见图7)。

(4)背景分析

过街通道存在的必要性在于它是位于两条城市主干路的交汇处的锐角地块中。这一形态的形成可以追溯到1930年代所作的规划。由于两条城市主干路相交所得的路网很难更改,因此,后来的设计者们在锐角地块背后设计了一条连接两条主干路的辅路,并通过对新建建筑一层架空,保留辅路,形成过街通道,来解决城市形态所带来的交通不便的问题。

过街通道内诱发犯罪是有其社会背景的。2006年入夏以来,长春市的抢劫、抢夺、盗窃类的案件更是比去年同期上升了22.2% 。飞车抢夺的犯罪地点也不再刻意选择在过街通道这样的特定目标内,而是直接在路边实施,比较猖獗。犯罪分子以年轻人居多,其中有些人甚至尚未成年就铤而走险 。应该说,此类案件的高发不仅仅是个城市设计的问题,更多地反映的是城市的社会、经济问题。

(5)环境行为分析

通过对过街通道的观察、对周边环境的走访以及对当地居民及民警的访谈,总结如下:

通过分析,可以判断出飞车劫匪的抢夺路线。此处是两条城市主要道路的交叉口,并临近市中心,交通便利,同时也便于犯罪分子作案后逃逸。地形北高南低决定了劫匪在民康路一侧等待时机视野更为开阔,进入通道时更为有利。对此,警车不在视野更开阔的交叉路口监控而留在过街通道外的事实,可以从侧面支持这一判断(见图7)。

通过观察,可以发现通道与居住区内院视线不通畅、基础设施缺少有效的维护和管理、卫生环境及照明质量差等现状都在向犯罪分子暗示:这里没有人管理,不管在这里做什么都不会有人注意。过窄且不连续的人行道被随意停放的车辆占据,也迫使行人不能利用人行道,而与机动车混行,这在客观上为劫匪抢夺提供了更为便利的条件。

笔者在调研期间,于2006年5月3日18:30至24:00对过街通道了持续的观察,笔者发现:民康路一侧临近过街通道的那一栋住宅楼内住户很少,即使在晚上七八点左右,住宅楼也是一片漆黑,仅有一户亮灯。这样少的入住率,犯罪分子当然有机可乘。

通过对当地民警的访问以及对当地报纸等文献资料的分析,类似的犯罪最近比较猖獗。当地警方及社区常年开展增强居住区照明的“亮化工程”,对此类案件及到了一定的遏制作用。但是单从环境设计预防犯罪的角度讲,这样的工作则显得力度不够。

2.改造方案

单以此案例为研究对象,按照CPTED的理论分析可知,犯罪行为的发生需要四个环境有关的条件:作案的时机、匿名性、实施的便捷和快速的逃跑路线(Parker,2000)。而入夜后的过街通道恰恰可以为犯罪分子提供这四个条件。首先,入夜后过街通道较黑,可以为犯罪行为提供“掩护”,即提供了“作案的时机、匿名性”。其次,过街通道有足够的长度,使犯罪分子有充足的时间作案,即提供了“实施的便捷”。最后,过街通道两侧为主干路,便于犯罪分子逃逸,即提供了“快速的逃跑路线”。

CPTED的理论要求通过对环境进行设计来破坏这四个条件的成立。以下的改造方案就是要增强环境领域的防卫感和自然的监视,形成良好的邻里关系和社区形象,使环境达到预防和遏制犯罪的目的。

(1)整体改造与再开发过街通道周边住区

要想通过环境设计来达到遏制犯罪的目的,最重要的一点就是对地块内的居住建筑进行更新、整治。因为只要这个住区住户很少,环境很差,缺少管理,那么就总会吸引犯罪分子前来。

因此,必须对过街通道周边的居住建筑进行再开发,整治居住区环境,增添配套设施,提高物业管理水平,从而吸引住户入住,提高其使用率,建设良好的邻里社区,使附近居民产生归属感,提高社区凝聚力。只有住区有了“人气”才能真正震慑犯罪分子。当然这样的开发也需要较长的时间和充足的资金。

(2)加强领域感

通过对这一区域的改造设计,使过街通道与侧面的住宅内院视线通畅,使二者在空间上联为一体。在夏季的傍晚,许多城市居民通常喜欢到室外散步和闲聊。然而,居住区内院的大部分区域被停车场占据,使得内院缺少户外活动空间。因此,要对过街通道周边、内部及侧面的居住区内院进行整治,将部分停车设施改为绿化,布置些小品,创造良好、亲切的环境,以此来向潜在的犯罪分子暗示区域内有效的管理和强大的社区凝聚力。

另外,院内车库的阻挡(车库位置见图3),致使视线不通畅,使得过街通道被隔离出了居民所认定的居住区的范围外,使对过街通道的责任权属出现了真空。因此,如果拆除院内临近过街通道的那个车库,打开视线通廊,就能使居民认同这一区域,并有效地对这一区域进行监视。

此外,安装电子监控设备对该区域进行监控也不失为有效的办法。

(3)创造场所感

按照Jane Jacobs的观点,城市街道是由于被遗弃而容易引发犯罪的(Legates and Stout, 2000)。使环境尽量处于一种连续使用的状态,增加“街道眼”对街道的监视才能有效的遏制犯罪。在本案例的研究区域内,白天,由于过街通道附近的使用者较多,附近的店铺营业,路口还常有一些老年人聚在一起闲聊、晒太阳,过街通道可以比较容易地得到来自附近街区的有效监视。但到了夜晚,这种监视就会减弱,而只能主要依靠居住区内的居民来控制。如果增加些户外活动设施及照明质量,那么居住区内的居民晚上也就更会愿意在户外活动。使用者的数量一旦增加,就会形成社区的场所感,并形成有效的监视。

(4)建设良好的照明环境

长度达到40米的过街通道在夜里会形成深邃的“黑洞”。这既让行人感到恐惧,也会吸引各种犯罪分子的到来。要解决这一问题,就要增强过街通道内部及居住区内院的夜间照明。这样,在过街通道内部形成光源,有效地将夜间的“黑洞”一分为二,提高内部亮度,使使用者不再感到不安全,同时也消除了黑暗对犯罪分子的掩护作用。

(5)对通道界面进行艺术化处理

由于形成过街通道的几栋建筑外观比较老旧,尤其是市政设计院还将其侧面的窗户封死,这使得本来就很窄小的过街通道显得破败、压抑。如果能对通道两侧墙面进行一些艺术化的处理,增添艺术化的灯具、绿化植被甚至一些壁画,那么就可以既美化环境,又可以使人感到通道是有人管理、照料的领域。同时,通过适当的设计也可以使这些艺术化的构件成为居住区内院入口处的对景,也可以起到强化过街通道中间的内院作为居住区内院的入口的作用,一举两得。

3.小结

如前所述,环境不能决定人的行为,它只是影响人的行为。过街通道内及附近的抢夺案更多的是一种社会问题和经济问题,而不是单纯的城市环境的问题。虽然建筑师和城市规划师能触及的范围和解决的问题有限,但在城市设计领域,我们依然可以做很多事情。不良的建筑环境可以诱发犯罪,那么对这样的环境进行改造,形成好的城市环境,当然也就有助于遏制犯罪。通过对过街通道这一小环境进行整治,作为起点,来带动整个区域的治安环境及生活质量的提高,这正是我们研究城市环境与犯罪行为关系的意义所在。