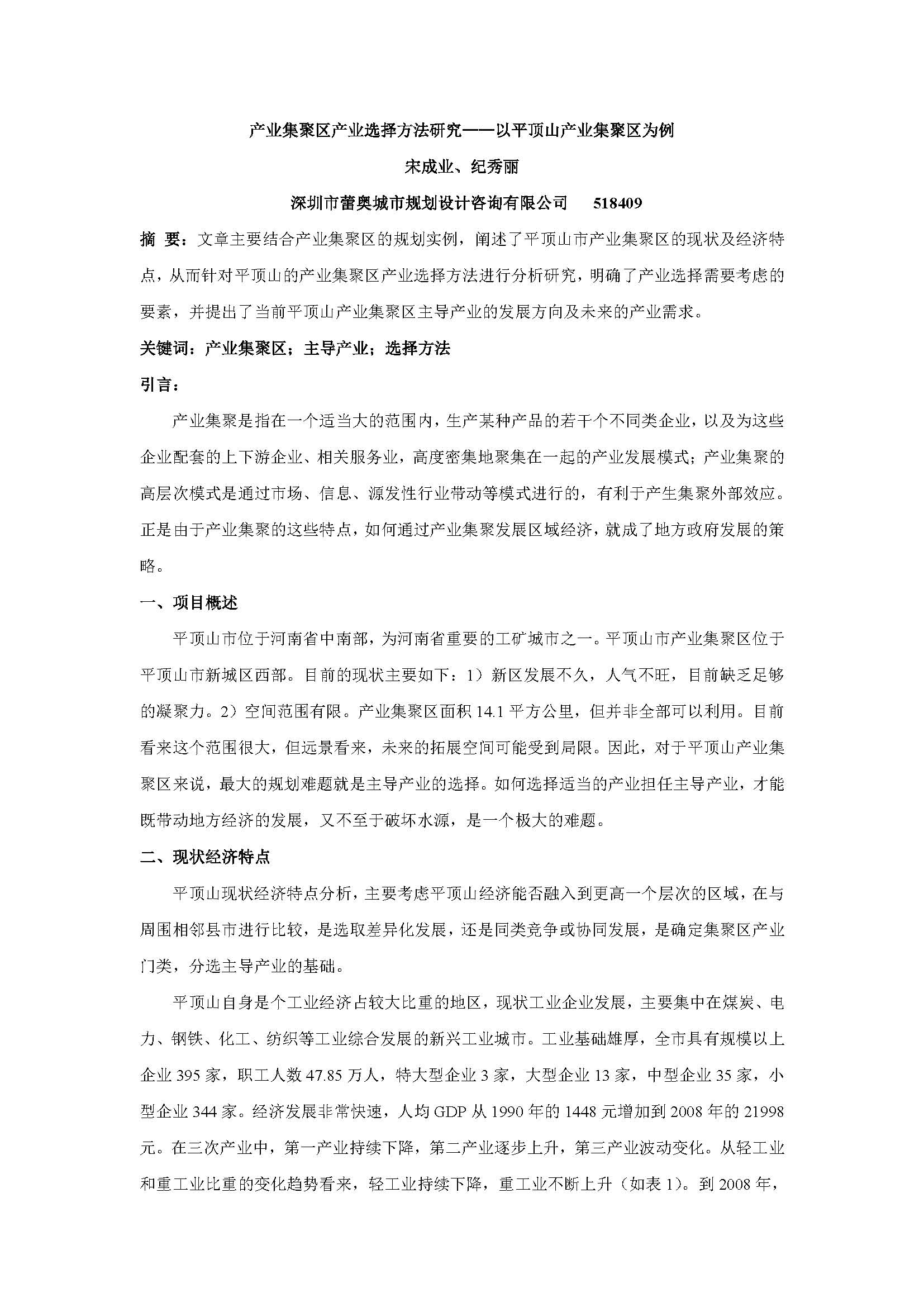

-

珠江三角洲村镇混杂区空间治理的政策思考——朱旭辉

备注:城市规划学刊, 2015(2)

朱旭辉,深圳市蕾奥城市规划设计咨询有限公司,总经理,高级规划师,深圳市福田区下梅林一街1号5楼

【提 要】:珠江三角洲作为我国城镇化先发地区,在快速发展的同时形成了自下而上发展、空间形态混杂的“村镇混杂区”,其形成有独特而深刻的制度背景,而以往规划管理成效不彰的原因也恰恰在于规划脱离了这一制度背景。在“推进国家治理体系和治理能力现代化”作为全面深化改革的总目标提出的大背景下,需要将此类地区作为一种独特而稳定的城乡发展模式重新加以认识并推进空间治理。本文总结了此类地区近30年的形成过程中政策机制对空间形态的影响,并结合新型城镇化以来的政策改革趋势,借用公共政策分类模型从分配性政策、再分配性政策、管制性政策、构成性政策等四方面提出空间管理政策设计建议,并对规划如何作为管理工具配合落实相关政策进行了探讨。

Abstract: As the leading urbanization area of China, the Pearl River Delta Region (PRDR) formed “Desakota” (village-town mixed area), a unique space landscape mixed urban and rural land use with a profound political background in rapid urbanization era. Without close connection to such background, the planning management of Desakota didn’t work well in the past years. And with “promoting national governance systems and governance modernization” as the overall goal of deepening reform proposed, Desakota needs to be reconsidered as a unique and stable urban and rural development model in the PRDR. This article summarizes policy affection on forming process of Desakota in recent 30 years, and proposes space governance policies and specific recommendations by the method of public policy topology mode: Distributive policy, redistributive policy, regulatory policy and constructive policy. And it also discusses the function of planning as a management tool to imply relevant policies.

【关键词】:村镇混杂区;珠江三角洲;空间政策;治理

Keywords: Desakota; Pearl River Delta; space policy; governance1 引言

珠江三角洲(以下简称珠三角)地区是我国城镇化先发地区,改革开放以来,在自下而上发展模式作用下,珠三角内圈层原有村镇地区非农产业迅速发展,非农建设用地快速扩张蔓延,形成了一种城乡土地利用混杂交错、农业活动和非农业活动高度混合、社会经济结构急剧变化的过渡性地域类型,这些地域仍保持着农村的户籍、土地及行政等管理体制,集聚大量人口和产业,但又无法完全达到城市的建设标准和绩效要求,在空间景观上呈现出一种“半城半乡”“村不像村、镇不像镇、城不像城”的独特面貌。

从珠三角城镇化实践来看,囿于资金、人口、基础建设、管理方式等各方面因素的限制,大部分“半城半乡”地区难以在短期内摆脱目前城乡空间混杂的状态,并因其引发的社会、经济、空间、环境等问题成为政府治理和规划管理的重要命题。2014年广东省开展珠江三角洲全域规划工作,基于转型升级的要求也将这一地区作为空间治理的重点。政策与制度设计是空间治理的重要内容,应当先于技术化的规划编制和管理。本文力图梳理此类混杂地区的概念,总结政策机制对混杂形态形成的影响及问题,并提出相应的政策改善建议,希望在以往规划管理成效不显著的情况下为有效推进空间治理提供有益的参考。

2 村镇混杂区的概念及空间特征

1957年,戈特曼(Jean Gottmann)在大都市带理论中提到了城乡交织现象。沿袭其观点,国内部分学者将该类地区称作“半城市化地区”,并指出我国“半城市化地区”的形成是由于农村剩余劳动力在进入城市的过程中,只实现由乡到城的地域转移和由农到非农的职业转换,但还没实现身份变换造成的(顾朝林,2012;何为,黄贤金,2012)。麦基(T. G. McGee)在对亚洲城镇化现象进行研究后提出了“Desakota”概念,并将其定义为位于核心城市之间走廊地带,由原先的高人口密度农业区转化而成的农业活动和非农业活动高度混合的地区。麦基认为,将城市化视为不可避免的过程的想法是不充分的,并指出“Desakota”地带在相当长的时间里是相对稳定的存在(于峰,张小星,2010)。许学强、周春山(1994)在对珠三角进行研究时认为其城市化过程和特征更类似于“Desakota”。杨廉、袁奇峰(2012)通过对佛山市南海区农村城市化的过程和特点的研究,指出佛山南海地区的城市化实际上更多是反映了村庄的“非农化”,形成了基于非农化村庄集合在空间上拼贴构成的均质化地域形态。

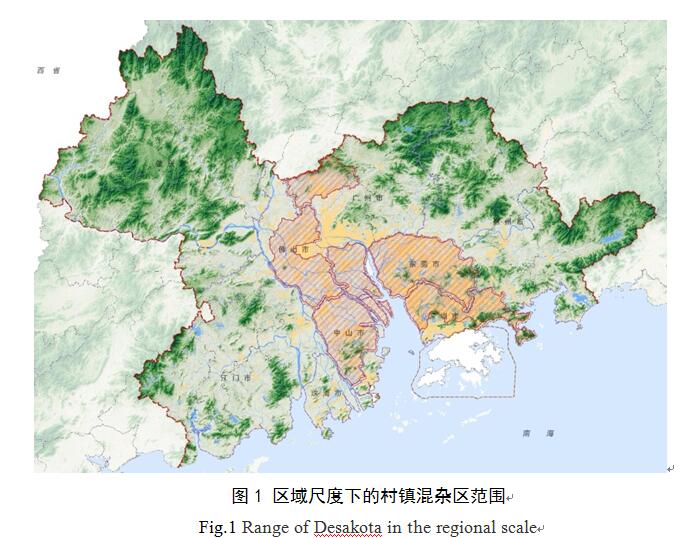

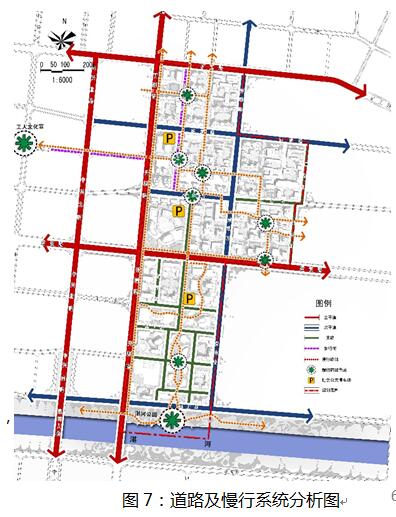

总体来看,相关研究对这一地区的表述方式是多样的,如“半城市化”地区、“Desakota”、非城非乡的“灰色区域”以及“非农化”村庄等,多样化的表述反映了城市化不同阶段对这一地区发展的多角度认知,但难以概括其发展特征从而引起概念上的混淆。基于珠三角半城半乡地区特殊的形成机制和外在形式,以及在目前的发展条件下大部分的“半城半乡”地区更可能在较长时间内依然保持既存空间形态的现实,本文借用“Desakota”的概念,将该类地区表述为“村镇混杂区 ”。“村镇”主要指其形成机制上以村、镇为发展主体的自下而上的建设模式,“混杂”主要形容其建设面貌、功能构成和权属构成方面混杂的表现形态(图1)。

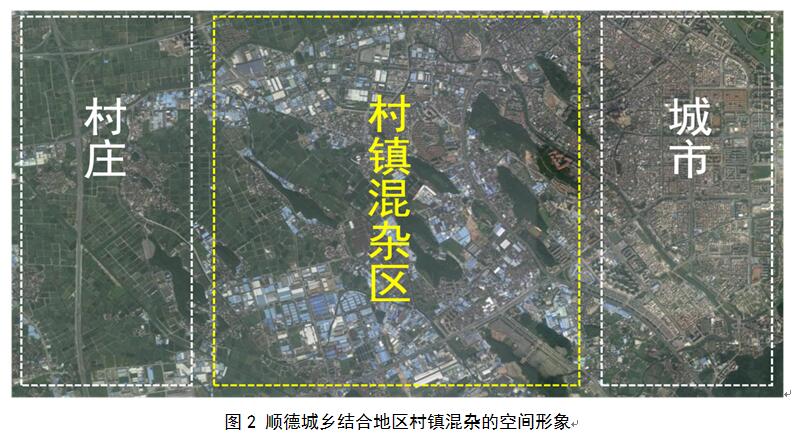

区域尺度上空间形态的混杂与连绵,其问题来源于村庄层面空间要素独特的组织方式。这样一种形态均质、结构不清、缺少中心性的区域空间形态实际上是微观尺度的空间自组织模式在宏观层面的蔓延发展所导致的。以佛山市顺德区为例,如果在卫星图中切割出一条样带作为观察的标本,可以清晰地分辨出村镇混杂区在空间形态上与城市、乡村的显著区别(图2)。

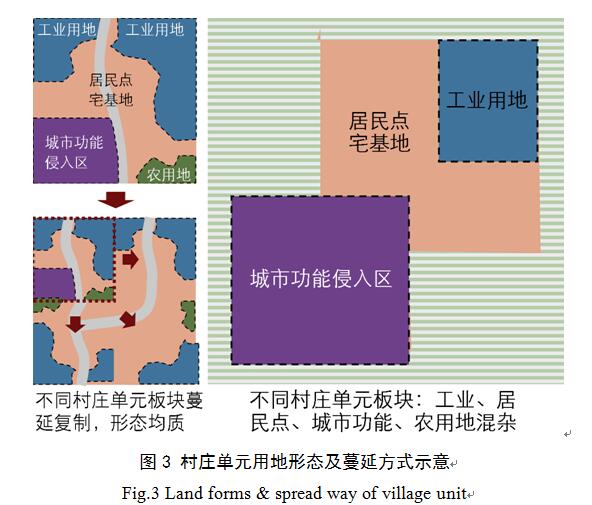

从村镇混杂区的构成上看,杨廉、袁奇峰(2012)以佛山市南海区为例将各村庄分别作为单元,对其用地功能类型和空间形态进行分析,得出每个村庄单元内的用地构成大致呈现出农村或镇居民点用地、集体经营性建设用地、国有用地和少量集体农用地相互混杂的模式。这4个要素中,村庄在空间上以居民点宅基地和集体经营性建设用地为主构成混杂的空间形态,并间或显现一些政府主导或外来开发商的资金介入推动建设而成的“城市功能侵入区(国有用地) ”。由于村镇混杂区难以改造,城市功能在这一地区斑块式的建设进一步侵占了农村风貌,增强了混杂程度,在空间上表现为并不协调的“侵入”,加剧了形态上的拼贴效果,同时也在一定程度上反映出自下而上与自上而下两种路径之间相互冲突和协调的发展逻辑(图3)。

3 村镇混杂区的形成及政策背景

产权制度不清晰导致乡村地区开发建设与规划管理存在明显的政策模糊地带,是村镇混杂区产生和形成的根本原因。改革开放30年,珠三角在传统村镇和农耕空间基底上,发育形成了工业区、外来人口集聚区、城郊型居住区、高新技术园区等诸多新型空间要素,城乡地理空间叠合,乡村地区成为多种要素相互组合、流动、激烈作用的区域,利益主体相互博弈,形成了所谓“城不像城、村不像村”的村镇混杂现象。

3.1 雏形期——改革开放至1990年代初

改革开放后,珠三角乡镇企业发展迅猛,村、镇成为推动工业化的主体之一。村办工业主要在农村居民点周边、沿村镇主要道路铺开,且厂房建设主要发生在各自属地范围内。由此,形成了“村村点火、户户冒烟”这一分散发展的农村工业化现象,工业生产与农村生活相互交杂,孕育了珠三角地区村镇混杂现象的雏形。

早期,国家对集体土地的管理几乎空白,对集体土地使用权和收益权也未做出明确界定。1986年《土地管理法》颁布后,中央政策允许农民利用集体建设用地创办乡镇企业以及其他公共事业,在乡镇经济迅猛发展推动下,农用地转工业用地的需求巨大。与此同时,地方政府在经济发展模式上敢于突破,如南海提出国有、乡镇、村集体、合资、外资、个体经济“六个轮子一起转”的发展思路,意味着产业的发展分散到不同的主体,村集体也作为产业发展的重要主体参与到建设开发,这一点与江浙地区有显著的差异。在空间上,表现为工业发展对土地的占用沿袭了农业生产的模式,就地建设、就近发展,结果造成了工业点非常分散、且多围绕原农村居民点布局的结果(魏立华,袁奇峰,2007)。在监管缺失的情况下,珠三角乡村地区由此形成了“离土不离乡、进厂不进城”的“就地城镇化”发展模式。

3.2 发展期——1992至1990年代末

1992年邓小平南巡讲话解决了姓资姓社的问题后,市场经济体制基本确立,外资大规模引进,民营经济迅速发展。农村集体土地由于获得门槛低、价格便宜、数量庞大,被迅速地投入到这一轮工业大发展中,成为珠三角集体经济发展的普遍模式。工业发展反过来也刺激了农村的居住需求,农村私宅无序建设也开始成规模出现。与此同时,城市政府主导发展的工业区、居住区也开始逐渐侵入乡村地区,加剧了空间混杂现象。

这一过程中,原有的乡镇企业由于体制和经营原因陆续改制,村集体不再自己开办企业,而将集体建设用地出租给企业或个人,形成了以土地流转为主的开发模式(杨廉,袁奇峰,2012)。集体建设用地流转,降低了工业用地成本,加速了农村工业化进程,但土地流转方式和用途单一,也带来了农村工业化过度、城镇化不足问题。由于管理制度缺失、政府管理力量不足,加之集体土地上的企业亦是政府税基的重要组成部分,政府对镇村土地开发采取了默许与放任态度。

1994年实行财政分权之后,土地一级市场成为政府财政收入的重要来源,极大地刺激了政府开发城市外围用地(李珽,李郇,2011)。出于时效和成本考虑,政府征地往往绕过农村已有建设用地,后者则进一步加高加密,加剧了村镇混杂现象;另一方面,征地补偿标准难以体现实际的土地价值,引发了一系列征地社会矛盾。广州等地率先提出征地返还这一留用地政策,但从实践效果来看,留用地安排见缝插针,空间零碎,难以引入优质项目,又进一步加大了空间破碎化,部分土地指标紧张的地区,留用地又往往落地困难、无法兑现。

3.3 固化期——2000年至今

政府主导下的城市土地开发开始占据主导地位,自上而下快速生长的城市与自下而上生长的村镇之间逐渐开始争夺土地资源的“短兵相接”。这一阶段,城市政府加大了乡村发展的控制,逐步剥夺其原本就缺乏法律依据的开发权利,各地普遍推行行政区划兼并、“村改居”、“三旧改造”等“去非正规化”政策(仇保兴,2005)。但已形成“吃租经济”路径依赖的农村集体表现出强烈的利益诉求和抵抗意志,改不动、拆不起,同时违章建设加高加密依旧不断出现。村镇混杂区空间生长受到限制,边界逐步固化,而与之同时固化的是由此形成的利益关系,村镇混杂区成为一个个难以攻破的利益堡垒。

在集体用地建设管理原本就缺位的情况下,政府的一系列空间政策多为管控,却缺乏空间发展权益的界定,触动了农村集体发展的利益神经,导致对乡村地区的空间管制几近失效。例如,宅基地作为建设用地的一类只有指标和审批管理的义务,而产权功能基本丧失(刘守英,2014)。农民拿不到建设用地指标,但又存在建房需求,自然就会出现被动违法现象。尤其在2003年国家实行“土地紧缩”政策以来,珠三角核心区的空间增长方式转向以内部填充式为主(李珽,李郇,2011),农村集体增量开发受到严控,为牟取最大利润,各种违建、抢建现象层出不穷。在对违法建设的处理态度上,部分城市秉承“尊重历史,既往不咎”的原则,采用一刀切的处理办法。然而,政府对建房年限甄别不清,导致城市政府实施公共干预时的被动(魏成,赖寿华,2006)。政府给历史遗留的“两违用地”出路的放宽政策,就成为刺激现行的“两违用地”发生的一个因素(刘宪法,2010)。村民普遍抱着赶末班车的心态,以惊人的速度全面改建、扩建。政府对集体土地用途管制的实质是与村集体争夺土地资源,即争夺建设用地指标。当政府将大量的建设用地指标用于国有土地,而忽视乡村地区的发展权益,村集体就会以违法、违规自行建设的方式迫使政府就范(刘宪法,2010)。这既是村集体在政策变动无常、司法又失公平情况下的一种被动选择,也是“自治的乡村政治——市场经济——(城市)制度约束”下的必然选择(蓝宇蕴,2005)。

3.4 问题与根源

在城乡二元管理体制下,珠三角的农村地区采用了以村集体为主体,以社区股份合作制为机制,通过土地支配权、土地使用权及土地收益权的分离进行土地的非农化开发建设(刘宪法,2010)。早期宽松的政策降低了农村工业化的门槛,增加了政府、农村集体和农民的收益,解决了剩余劳动力问题,为珠三角地区的经济腾飞做出了重要贡献,同时也产生了突出的社会问题及环境问题。在当前形势背景下,一方面,前30年村镇混杂区所依赖的外部环境和动力已发生变化,以村集体为主体的低效扩张型工业发展模式越来越不具有可持续性,迫切需要寻求新的发展动力,提供更为完善宜居的生产生活空间为本地转型发展提供保障;另一方面,村镇混杂区以外来务工人员为主、以村为单元的低水平职住平衡,使得各类内生需求难以有效释放,进而影响了政府各类资源投入和设施配置的具体成效。在“推进国家治理体系和治理能力现代化”大背景下,如何系统解决村镇混杂区的发展问题成为拷问地方政府治理能力、关乎珠三角整体可持续发展的重要课题。

珠三角地区村镇混杂区的形成并非是仅仅由规划失效所导致,农村空间发展权益的机制问题才是其长期存在发展的根源(许学强,李郇,2009;魏立华,刘玉亭,黎斌,2010)。从当前的制度环境来看,在所有制锁定、土地用途管制、集体土地确权、二次分配路径、政府公共投入等多方面问题的制约下,规划管理缺乏有效的制度支撑,无法满足实际管理需求,现行政策和规划技术难以实现空间治理意图。十八大以来,中央深化改革和新型城镇化发展的目标方针逐步明朗,市场经济制度改革稳步推进,特别是对于农村集体建设用地、农户宅基地等产权政策的调整,为创新管理模式、逐步建立村镇混杂区空间治理基本框架提供了政策机遇。

4 村镇混杂区空间治理的政策建议

村镇混杂区的情况远比一般城市地区复杂,常规的城市空间管理模式和方法在城乡二元结构下难以简单套用。从这一点来看,我们必须认可村镇混杂现象还将在一定程度上长期存在的现实,促进其形成自我有机更新的良性机制,降低负面外部效应。而在这过程中,必须通过针对性的政策设计和改善来构建其今后空间优化的合理秩序,政策的跟进应当先于规划的覆盖。此处,应当将中央已经提出的农村集体建设用地和宅基地制度改革作为既定的制度背景加以考虑。

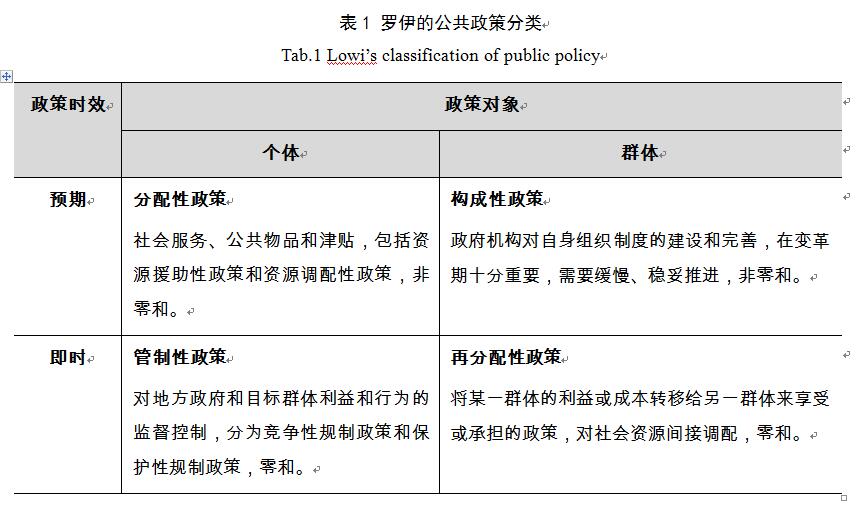

公共政策是有效治理的核心工具,以空间(包括土地及其承载物)管理为核心,借用西奥多•罗伊(Theodore J. Lowi)的公共政策分类模型(胡润忠,2013),按照分配性政策、再分配性政策、管制性政策、构成性政策4种类型对相关政策进行梳理,其中:在分配性政策方面应当通过市场手段破解集体空间产权的困境,通过再分配性政策合理引导村镇主体空间发展权益的二次分配和流转,通过管制性政策强力干预底线管控,通过构成性政策强化镇一级管理资源和财力资源(表1)。

4.1 分配性政策——破解农村集体空间产权的困境

产权问题是村镇混杂区治理的核心问题。在集体土地所有权行权边界尚不清晰的情况下,土地附属物业的确权是大势所趋。应在这一轮的不动产登记工作中通过确权固化既得利益,明确产权边界,避免无序建设的进一步蔓延,同时确立产权的市场流通途径,以利于以后的市场化更新。

在确权过程中不可避免遭遇留用地、安置用地、宅基地等历史遗留问题,许多政府承诺的返还土地因为种种原因没有解决。政府的诚信是一切政策推进实施的前提,如果历史遗留问题不解决,目标群体(村镇组织和农民个人)的对抗愈加激烈,势必影响下一步政府治理措施的落实。分配性政策的作用是针对彼此孤立的特定个体提供公共服务和利益分配。因此,可以通过结合城市更新、土地确权、货币化等制定分配性政策的方式,解决上述历史遗留问题。如果受土地资源约束仍然难以解决,可进一步尝试将其诉求建筑面积化和指标化,通过市场途径解决。总而言之,应当把村集体对于土地实物的追逐诉求引导到建设指标,以便于以后通过市场流通或异地安排等方式解决。

比如对于留用地问题,广州各区采取实地留地、指标抵扣、折算货币补偿或指标统筹调剂等不同形式的办法落实留用地。在南沙,政府采用货币加物业兑现留用地的方式进行落实,即村自愿放弃实物留地的,土地公开出让后,政府按土地出让金的一定比例返还村集体,番禺则采用留用地分区货币化补偿的方式进行落实。白云区提出了抵扣留用地指标完善存量建设用地手续的方式,利用留用地指标覆盖违法用地并办理用地手续,既消化了留用地指标又减少了违法用地。萝岗区则提出在暂时无法安排留用地的情况下,由政府租赁村的留用地指标,待将来有地可安排时再兑现实地(广州市国土资源和房屋管理局,2013)。

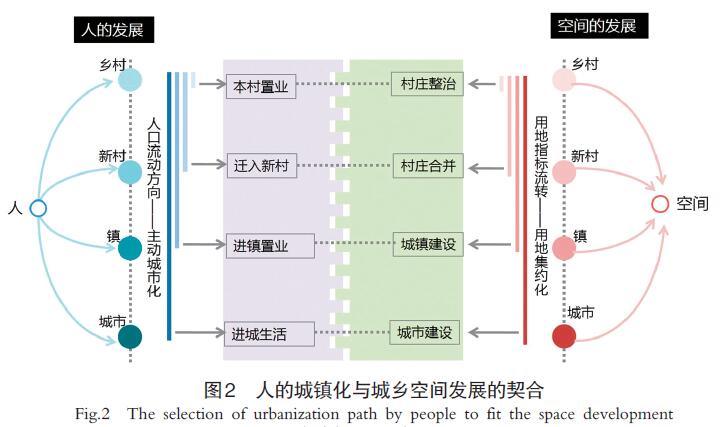

4.2 再分配性政策——规划引导资源的二次配置

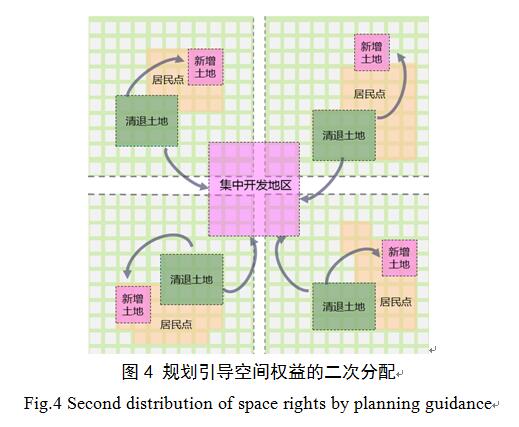

村镇混杂区建设规模已大大超出政策许可范围(如广州土地利用总体规划2020年农村居民点用地规模指标为197km2,而截至2012年实际建设规模已达389 km2),但其空间属性和区位的调整还蕴藏着巨大潜力。要进一步优化土地使用的综合效益,必须考虑空间发展权益的异地调整和竖向叠加,在不引起目标群体反弹的前提下,实现资源的优化配置。因此,应当考虑针对不同地区和主体的现状和要求,利用土地整理、增减挂钩、开发权转移等多种不同手段,整理精简低效零散用地,通过规划手段统筹解决存量、增量与减量的问题,在发展高效空间的同时,腾挪更多公益空间和生态空间(图4)。

同样,在村镇一级财力缺乏的情况下,财政资源的二次分配是解决村镇混杂区公共服务和基础配套的重要支撑。公共投入的空间安排依旧是一种重要的资源二次分配手段。从解决空间问题的角度来看,必须摒弃原来简单平铺的应条件补偿方式,体现规划治理政策的介入和引导。从国外先进经验来看,应申请补偿是一种较为可取的手段,体现规划前置、问题导向和政府干预,同时可监督、可检验,有助于自上而下治理手段的落实(表2)。

4.3 管制性政策——政府强力干预底线管控

面对建设蔓延危及区域底线的问题,如涉及生态保护区、农业发展地区、历史保护、基础设施廊道等地区的问题,若分散主体利益难以调和,则为维护公共利益必须以上级权威部门强力介入的方式进行底线管控和干预。按照管控力度的不同,可分为规划审批权上收、规划许可权上收、空间管理权上收甚至直接的空间产权收购等方式,对此类地区的无序建设和开发进行政府干预。

事实上,关于加强特定类型地区的规划干预,广东省已有一定的法规依据。《广东省珠三角城镇群协调发展规划实施条例》明确了对区域绿地、基础设施廊道等一级空间管治区,由省人民政府“实施强制性监督控制”;《广东省城市控制性详细规划管理条例》和《广东省城乡规划条例》也明确了“由省实施规划监控的区域”,其控制性详细规划草案应当征得上一级规划管理部门的书面同意。与此同时,广东也在开展省立公园的前期研究,探索基于产权和管理权转移的特色资源管理新模式。

4.4 构成性政策——“镇改市”的试点与推进

珠三角村镇混杂区很多规模较大的镇在经济、人口规模上已达到城市的标准,却继续沿用村镇的管理和发展模式,镇级政府受到财力、编制、职能等的约束,管理能力和公共服务投入能力不足,土地利用效益和经济社会发展质量难以达到城市的标准,严重阻碍了区域整体发展。如佛山市南海区狮山镇,作为镇级行政单位,在财政税收分成中只能拿到12.5%的税额,剩下的部分则上缴国家及省市区级政府,但镇政府却承担了较重的基础设施和公共设施建设和维护的压力。

针对珠三角村镇混杂区“自下而上”的发展特性,应进一步强化镇一级行政资源和财力资源,改变“小马拉大车”的局面,向大型建制镇进行政策倾斜,增强地方基层投入的觉悟与能力,并撬动社会资金进入,提升其公共服务能力和财政自给能力。制度上可考虑通过以下途径赋予强镇更高级别的经济社会管理权限:①选择若干大型建制镇,开展新型设市模式试点工作,但新设城市需履行法定程序报国务院审批,门槛较高;②赋予吸纳人口多、经济实力强的镇与人口和经济规模相适应的管理权,包括财权、人事权、行政审批权等方面的倾斜和下放,这是在试点镇行政级别不提高的前提下,实施强镇扩权、建立“镇级市”的有效手段。浙江省在这方面已经做了不少的试点,例如试点镇全面建立一级财政体制、实施财政超收返还、领导职级高配增强统筹协调能力、下放审批权和执法权等等,取得了较好成效。

5 结语

村镇混杂区作为一种特殊的城乡发展区域,既为珠三角过去30年的经济发展作出了重要贡献,也集中体现了珠三角地区城镇化过程中的典型问题和矛盾。这一地区的空间形态和形成机制均有其独特性,其未来发展也可能出现与以往经验有所区别的发展过程和结果。由于城乡二元体制,在其外部负面效应越来越显著、亟待加强空间治理的当下,将村镇混杂区简单看作乡村向城市的过渡区域,并以理想化的城市模式和标准对其进行规划建设引导显然并不现实。

规划是空间治理的重要工具。然而从操作实施的角度考虑,规划技术方法必须依托切实的制度环境而存在,必须考虑操作主体、利益主体、产权政策、管理模式等等制度因素。在政策方向不明、制度因素缺失的情况下盲目的推进规划覆盖,不仅规划本身难以实施,而且会导致发展机遇的流失。制度设计必须先于空间设计,这已为珠三角此类地区的规划实践所证明。

在存量规划时代,村镇混杂区空间治理的推进,必须高度关注农村集体和农民个人依附于土地之上的空间发展权益,以产权政策为核心解决长期以来产权不清导致的历史遗留问题,而将规划作为确定或转移此类空间发展权益的重要工具,辅之以控制、整治等主动介入手段,逐步促进村镇混杂区内部形成市场推动、有机更新的良性循环机制。其终极目标不是将其空间形态“城市化”,而是塑造更为完善宜居的生产生活空间为本地经济社会转型发展提供优质的空间保障。参考文献

[1] 顾朝林. 论中国当代城市化的基本特征[J]. 城市观察, 2012(3): 12-19.

GU Chaolin. On Basic Characteristic of Modern China’s Urbanization[J]. Urban Insight, 2012(3): 12-19.

[2] 广州市国土资源和房屋管理局. 广州市解决落实农村留用地问题的实践与探索[EB/OL]. (2013-12-27)[2015-1-29] http://www.mlr.gov.cn/tdsc/lltt/201312/t20131227_1298502.htm

Guangzhou Municipal Land Resources and Housing Administrative Bureau. The Practice and Exploration on the Implementation of Reserved Land in Guangzhou City[EB/OL]. (2013-12-27)[2015-1-29] http://www.mlr.gov.cn/tdsc/lltt/201312/t20131227_1298502.htm

[3] 何为, 黄贤金. 半城市化: 中国城市化进程中的两类异化现象研究[J]. 城市规划学刊, 2012(2): 24-32.

HE Wei, HUANG Xianjin. Incomplete Urbanization: A Research on China’s Urbanization[J]. Urban Planning Forum, 2012(2): 24-32.

[4] 胡润忠. 美国政治学“政策决定政治”的代表性理论比较[J]. 国外理论动态, 2013(2): 30-36.

HU Runzhong. Policy Determines Politics: Comparison of Representative Theory of American Politics[J]. Foreign Theoretical Trends, 2013(2): 30-36.

[5] 蓝宇蕴. 都市里的村庄——一个“新村社共同体”的实地研究[M]. 北京: 生活•读书•新知三联书店, 2005.

LAN Yuyun. The Villages in City: a Case Study on “Village Club Community”[M]. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 2005.

[6] 李珽, 李郇. 政府行为视角下的珠江三角洲核心区空间形态演化分析[J]. 现代城市研究, 2011(3): 55-61.

LI Ting, LI Xun. Analysis of Spatial Morphology Evolution in Core Area of Pearl River Delta from the Perspective of Government Behavior[J]. Modern Urban Research, 2011(3): 55-61.

[7] 刘守英. 直面中国土地问题[M]. 北京: 中国发展出版社, 2014.

LIU Shouying. Land Issue in the Transitional China[M]. Beijing: China Development Press, 2014.

[8] 刘宪法. “南海模式”的形成、演变与结局[J]. 中国制度变迁的案例研究(8), 2010: 68-132.

LIU Xianfa. The Formation, Evolution and the End of Nanhai Mode[J]. China’s institutional change (8):69-132.

[9] 仇保兴. 城乡统筹规划的原则、方法和途径[J]. 城市规划, 2005, (10): 9-13.

QIU Baoxing. The Principles, Methods and Approaches of Urban and Rural Planning[J]. City Planning Review, 2005(10): 9-13.

[10] 魏成, 赖寿华. 珠江三角洲大都市地区高密集城中村的形成[J]. 现代城市研究, 2006(7): 25-31.

WEI Cheng, LAI Shouhua. The Formation of Highly Dense Urban Villages in Metropolitan Region of the Pearl River Delta: An Analysis Framework[J]. Modern Urban Research, 2006(7): 25-31.

[11] 魏立华, 刘玉亭, 黎斌. 珠江三角洲新农村建设的路径辨析——渐次性改良还是彻底的重构[J]. 城市规划, 2014(2): 36-41.

WEI Lihua, LIU Yuting, LI Bin. Construction of New Countryside in the Pearl River Delta: Gradual Improvement vs. Thorough Reconstruction[J]. Urban Planning Review, 2014(2): 36-41.

[12] 魏立华, 袁奇峰. 基于土地产权视角的城市发展分析—以佛山市南海区为例[J]. 城市规划学刊, 2007(3): 61-65.

WEI Lihua, YUAN Qifeng. How to Construct the City and Promote Urban Development on the Collective Land: A Case of Nanhai District in Foshan City[J]. Urban Planning Forum, 2007(3): 61-65.

[13] 许学强, 李郇. 珠江三角洲城镇化研究三十年[J]. 人文地理, 2009(1): 1-6.

XU Xueqiang, LI Xun. Research on the Urbanization of Pearl River Delta (1978-2008)[J]. Human Geography, 2009(1): 1-6.

[14] 许学强, 周春山. 论珠江三角洲大都会区的形成[J]. 城市问题, 1994(3): 3-6 .

XU Xueqiang, ZHOU Chunshan. On Shaping of Metropolitan Area of Pearl River Delta[J]. Urban Problems, 1994(3): 3-6 .

[15] 杨廉, 袁奇峰. 基于村庄集体土地开发的农村城市化模式研究——佛山市南海区为例[J]. 城市规划学刊, 2012(6): 34-41.

YANG Lian, YUAN Qifeng. A Model of Rural Urbanization Based on Development of Collectively Owned Land at the Village Level: The Case of Nanhai, Foshan[J]. Urban Planning Forum, 2012(6): 34-41.

[16] 于峰, 张小星. “大都市连绵区”与“城乡互动区”——关于戈特曼与麦吉城市理论的比较分析[J]. 城市发展研究, 2010(1): 46-53.

YU Feng, ZHANG Xiaoxing. Megalopolis and Desakota: the Comparative Analysis of Urban Theory between Gottmann and Mc Gee[J]. Urban Studies, 2010(1): 46-53. -

实施效用导向的城市总体规划制度改革研究思路——王富海、钱征寒、陈叶龙、王芬芳

备注:《城市与区域规划研究》2015年第3期

摘要 本文以城市总体规划效用的发挥机制为线索,在分析问题弊端的基础上,提出了以“分解”(“分权、分时、分层、分担”)来突出核心内容进而“增效”的总体规划制度框架,思考和探索了为确保总体规划作用在垂直事权划分的行政体制下得到有效发挥而应当进行的改革创新,并根据“纲要审批、分序实施;内容合体、刚柔相济”的总体思路,对总体规划编制内容、审批程序、技术方法和实施机制提出一系列的具体建议。

关键词 城市总体规划;效用导向;改革;思路

A Study on the Reform of Implementation Effectiveness-Oriented Urban Master Plan in China WANG Fuhai QIAN Zhenghan CHEN Yelong WANG Fenfang (LAY-OUT Planning Consultants Ltd.,Shenzhen 518049, China) Abstract Within the current Chinese administrative system, there are several issues that affect the implementation effectiveness of the urban comprehensive or master plan, which should be paid more attention to in the process of the reform. Based on the analysis on exiting problems, related suggestions on reform and innovation are presented around the core concept of “decentralization” in terms of administrative power, time period, spatial level, and government department, so that the role of master plan can be fully exerted in an administrative system characterized by vertical power division. Based on the general development strategy, the paper proposes some detailed suggestions about the plan contents, examination and approval procedures, technical methods, and implementation mechanisms.

Keywords: urban master plan; effectiveness-oriented; reform; thought

“总体规划编制,越岭翻山。经社文环,无所不拈。层层汇报,轮轮修缮。成果磨完,批复难盼。一旦批复,时过境迁。拿来使用,一片茫然!”几句打油诗,道尽当前城市总体规划已成共识的诟病——编制内容复杂、审批时间冗长、实施操作困难,受到“时效”与“实效”的双重拷问。时至今日,以“静态蓝图、技术性表述、刚性控制”为特征、沿袭计划经济思维模式的总体规划编制框架,在目前经济社会环境已发生巨大变化的新时期,依旧顽强地坚守下来,并且因为主动的添加和被动的纳入,全身挂满饰物,已经成为资料性的百科全书而非实操性的施政工具,不得不说是规划界的悲哀。2010年以来,住建部结合《城乡规划法》和《城市规划编制办法》实施的反馈,开始对几大法定规划类型的编制审批要求进行调整。笔者有幸作为《城市总体规划编制与审批办法》专家组成员,并受规划司委托提出了与主力团队平行的建议方案,本文并非严格意义上的学术论文,而是该建议方案主要思路的简要阐述。

1基于效用导向的总体规划问题分析

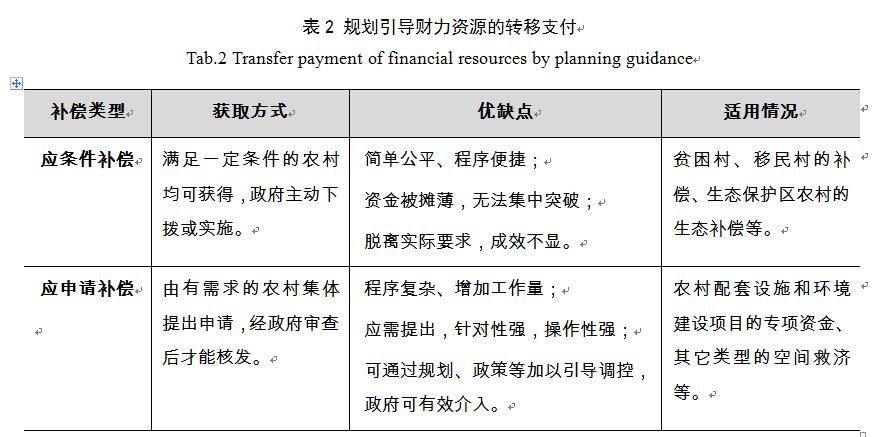

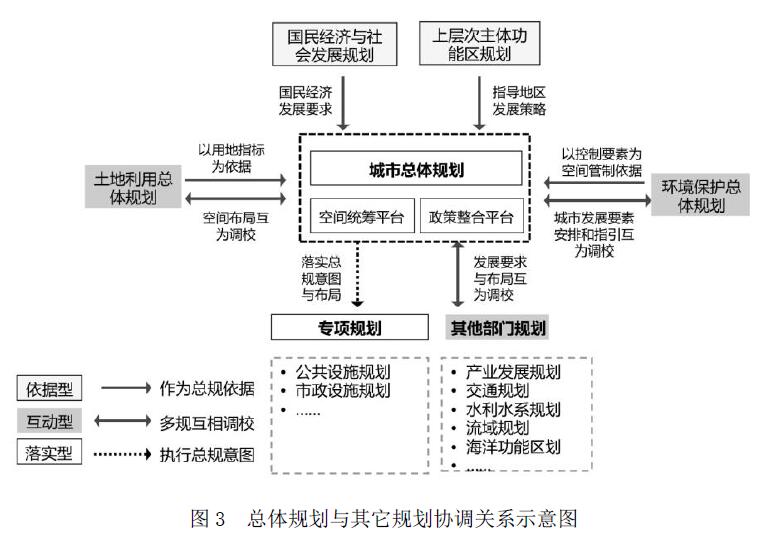

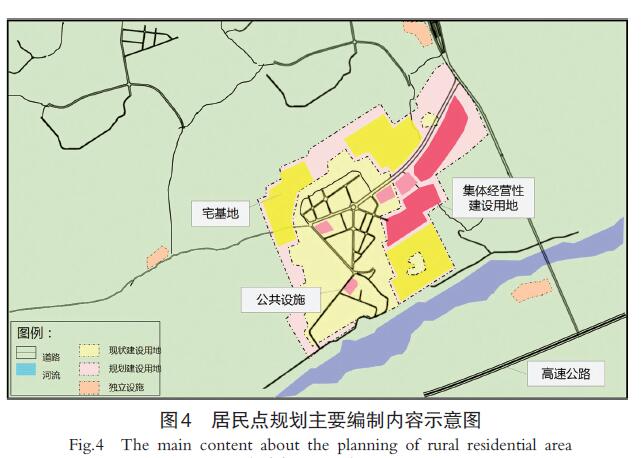

规划编以致用、用以求善。“效用”一词,分拆理解就是“功效”和“作用”。规划效用好,不仅有过程涵义(规划能用、好用),而且有结果涵义(实施效果好)。显然,规划效用的分析不能脱离使用主体。在我国城镇体系规划-总体规划-详细规划的体系架构中,规划意图分级传递、层层落实,城市总体规划是其中承上启下的重要一环。在政府行政垂直事权划分的前提下,针对不同政府主体,其效用体现在以下三方面:①上级政府的宏观调控依据:落实上级政府对城市的发展要求并作为日后监管依据;②本级政府的空间综合部署:是本级政府统一思想、综合城市发展和建设各项部署的工具;③下级政府的分层落实依据:指导下级政府和各个部门编制下一层次规划,下达发展任务和管理要求(图1)。围绕这一效用机制,对照规划实践,最核心的问题在于两点:

1.1规划事权和编制内容以及审批程序不统一

规划建设事务主要还是地方政府事权,上级政府起到指导和监管的职责,这就意味着上级政府不能(其实也不用)完全干预地方政府编制的总体规划内容。而现行做法是纲要审查、成果审批,什么都管,审批重点不清晰,加之多个部门的利益杯葛其中,拖长了审批周期,而且如何通过批复的总体规划成果对下进行监督管理并不清晰。再者,总体规划中的强制性内容调整需上级政府同意,而强制性内容中又往往包括纯粹的地方性事务(试想深圳某个公共设施用地调整需要国务院批准调整深圳城市总体规划),这种做法不仅欠缺操作性,而且也无形加重了总体规划编制和修改的程序成本。由此导致的结果就是地方政府为避免繁琐,将总体规划内容形式化。

1.2总体规划的内容体系和实施要求不对应

在我国的规划法规体系中,“规划的实施”是一个广义的概念,包括了城乡开发建设、城市更新、空间资源保护、下层级规划落实和规划许可管理等内容。总体规划由于其宏观性和战略性,很难直接指导具体的建设行为,其实施应当体现在谋划发展空间、作为下层次规划编制依据和指导具体空间政策制定等方面。而目前总体规划内容繁复,面面俱到,真正可

供“实施”的内容却不多,例如:表达偏重技术性、蓝图式,没有突出在宏观层次具有控制性的具体需要操作和落实的内容;强制性内容不强制,引导性内容难引导,部分内容(例如建设用地布局)过于僵化,欠缺面向操作的弹性;仅重视用地、设施等静态布局,欠缺对城市空间管理政策的安排,相关部门和下级政府不知道要根据城市总体规划做什么;等等。这样的总体规划内容,再加之欠缺后续一整套的动态实施机制,势必难以被奉为“综合部署”和“管理依据”,并由此导致其严肃性和公共政策地位大大下降(陈为邦,2012)。

2城市总体规划的改革方向与其效用发挥机制

城市总体规划是一定时期内城市政府对城市建设和空间资源管理的综合部署和统筹安排,既体现了城市政府的施政意志,也应当作为政府和社会遵守的行为规范。从目前业界已达成的共识来看,城市总体规划作为城市规划编制的第一阶段,应当突出以下几个特性:

战略方向性。城市总体规划作为政府宏观调控的手段之一,应重点研究城市发展的战略性内容,把控城市发展方向,统一思想,并将其上升为政府的共同意志(赵民、郝晋伟,2012)。

结构引导性。城市总体规划主要对城市未来空间结构和布局进行安排,引导城市空间的演变方向,确定重大开发建设行为,而非具体的建设项目安排。

管理政策性。城市规划是国家实施宏观调控的手段之一;是对城市未来空间架构和演变主体的安排;是管理城市的工具之一(孙施文,2005)。城市总体规划作为城市政府在空间管理的重要工具,应当起到政策平台的作用,有效发挥对各项空间管理和土地利用行为的管控作用,确保政府政策形成合力。

动态调适性。城市总体规划仅能代表一定时期、一定环境下对未来城市发展的谋划,需要充分预留弹性,建立与时俱进的维护调整机制,确保其科学性和适应性。

在上述定位前提下,城市总体规划效用发挥机制可以用分权、分时、分层、分担来进行“分解”,剥除诸多不具备整体影响力和行政操作力的内容,相应地,总体规划工作的内容和程序改革也应围绕四个“分”进行设计和调整。

(1)分权:基于政府事权的垂直划分,应当针对不同层级政府对规划管理的需求重构总体规划的内容体系,并保证审批要求和内容体系的对应关系。例如,上级政府关注规模控制和区域协调事项,这部分内容就应当由上级政府审批,并据此开展事后监管;下级政府关注如何落实,城市总体规划对于下层级工作要求应有独立明晰的内容部署。

(2)分时:城市发展中面临的诸多不确定因素,决定了城市总体规划在其规划期限(一般为二十年)中不可能一劳永逸。除了城市总体规划在编制中应保证工作内容的弹性之外,还应根据“近实远虚”的原则,谋划不同阶段城市发展的侧重点和思路,并通过目前已行之有效的“城市总体规划-近期建设规划-年度实施计划”体系,将其落实到具体建设行为。

(3)分层:规划的“传递”作用本身就是规划实施的一部分,尤其对于规模较大城市而言,直接利用城市总体规划指导编制控制性详细规划基本不可行。城市总体规划应明确提出指导下层次规划编制的前置性要求,例如定位、规模和开发强度等,类似“控制性总规”,较大城市划分片区,中小城市划分控规单元,即可避免总体规划因将用地硬性划分至“大类”而越俎代庖,又可减少下层次规划编制的随意性,不仅维护了整个法定规划体系的严肃性,而且也体现了城市总体规划效用的发挥。

(4)分担:城市的综合性决定了总体规划涉及诸多部门职责和专项内容,当前的做法是将涉及的内容尽可能多地“纳入”城市总体规划平台,造成城市总体规划无所不包、负重难行。在城市宏观与系统层面,各类建设内容的综合协调安排,可以利用不同层面的规划平台如控规、近期和专项等进行操作,也需要运用规则、政策等平台,分担城市总体规划的内

容,发挥城市总体规划难以承担的重任。在常规的土地利用和设施布局以外,还应当重视不同类型、不同行业政策的分别落实,分行为制定不同的管理要求(例如城市更新片区的划分、交通管治措施的分区落实),而非简单的停留在大而全的静态蓝图。这样,总体规划才能应当分清主次轻重,强化重点内容并做准做实,提高科学性、权威性和实效性。

3具体思路与建议

城市总体规划效用的有效发挥,不仅仅是总体规划内容本身的要求,而是应当围绕其效用机制建立一整套的工作机制。我们确立了“纲要审批、分序实施;内容合体、刚柔相济”的总体思路,对城市总体规划编制内容、审批程序、技术方法和实施机制提出一系列的具体建议。

3.1精简城市总体规划内容

3.1.1内容体系“增肌减脂”

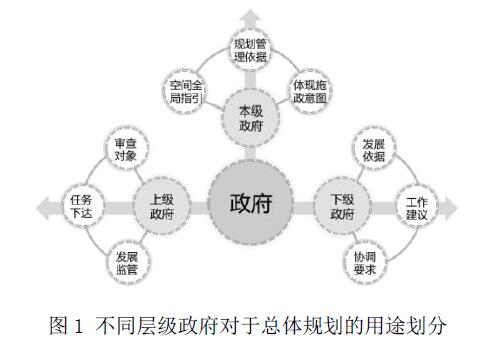

重新构建总体规划编制内容体系的逻辑框架,将原有的编制内容分类归集,构建由内容表述到工作安排的逻辑框架,具体包括“目标策略、布局结构、支撑体系、分区策略及实施指引”等五大部分内容(图2)。其中,“分区策略”对应“分层”要求,落实规划传递,将城市按照分区或者控规单元梳理相应发展要求、规模指标、控制要素、设施布局等内容,作为下层次规划编制的依据,进而实现城市总体规划对下层次规划的有效指导;“实施指引”则梳理整合相关的开发建设和空间管理要求,将其落实到不同部门、不同地区和不同时序,发挥城市总体规划“行政手册”的作用。

在内容体系重构的基础上,重点精简以下方面的内容:

(1)鉴于近期建设规划地位的提高和其与国民经济与社会发展五年规划的同步性,将其从城市总体规划中剥离,单独进行编制;

(2)简化城市总体规划中可以或者应当需要通过下层次规划或专项规划进行细化落实的内容,仅提出主要策略和核心要求,例如具体用地功能的划分、“五线”具体范围、具体道路设计等;

(3)简化已有法规、规范和标准已有明确要求的重复性内容,如防灾规划中建筑物抗震设防标准的要求等;

(4)精简本级对下级发展限定过多过细、下级“突破”意愿较大、总体规划无法真正落实的内容,转而确定基本“底线”和“规则”,例如开发强度控制等内容。

在精简无效且过于琐细的内容同时,城市总体规划应根据新时期的发展形势和地方治理的实际需要,增加统筹性、管理性、协调性内容:

(1)汲取浙江、江苏等地城乡总体规划的有效经验,在城镇体系规划中增补有关城乡统筹的内容,从促进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置的角度出发,提出乡村地区发展思路和管控要求,变原来就点论点的体系规划为点、线、面结合的“全域规划”。

(2)在精简原来技术性表达和蓝图式描述的基础上,补充管理性内容,将规划发展意图转化为可遵照实施的行为规则与实施政策,解决“怎么做”的问题。

(3)加强与同级别规划之间的协调,强化其它法定规划需要在城市空间方面贯彻落实的内容,加强对于关键要素的衔接分析和落实,例如与土地利用规划中关于建设用地指标和布局的衔接等(图3)。

3.1.2工作要求“因地制宜”

城市规模不同、类型不同,城市总体规划在当地政府规划实施中的效用也有所不同。因此,总体规划的工作侧重点和深度应根据当地城市的实际需要进行灵活调整,更好地发挥作用。

(1)根据城市规模确定工作深度。对不同规模等级城市,总体规划对于具体空间管理的作用机制是不同的,较大的城市需要下层次规划传递,而较小的城市则可落实到具体空间。许多小县城,总体规划要部分发挥控规的作用。因此,应根据不同规模的城市,提出编制的不同深度要求,大都市城市总体规划不宜做细,而小县城总体规划就有可能将各类用地设施

落实到具体界线,发挥对具体建设的指导作用。

(2)根据城市发展阶段确定核心内容。处于新建或扩张阶段的城市,通常以建设内容为主导,空间结构、支撑体系都面临重构问题,编制内容应侧重对宏观目标策略、结构布局与各类设施的落实以及开发建设时序安排等,以有效推进城市整体的发展建设。而处于内涵提升阶段的城市,布局结构相对稳定,主要面临城市更新与内涵提升,建设需求相对减少,管理性需求增多,规划内容应更多强调城市更新、存量优化和各类管理政策。介于两者之间的城市,既有外延扩展的建设需求,又有内涵提升的管理要求,在编制内容上则相对要求全面。

(3)根据城市特质确定规划编制重点。随着城市特色化发展的趋势,不同城市职能和发展的价值取向不尽相同。从加强总体规划针对性、减少工作繁复程度的角度考虑,总体规划工作框架中的支撑体系可根据城市发展的价值取向有所取舍、侧重,不必面面俱到、同等深度对待。例如,历史文化名城就应当对自然人文资源的保护、城市景观塑造等多下笔墨,而处于工业职能向综合性职能转变中的城市则应关注城市公共服务设施的完善与提升。

3.2简化工作程序

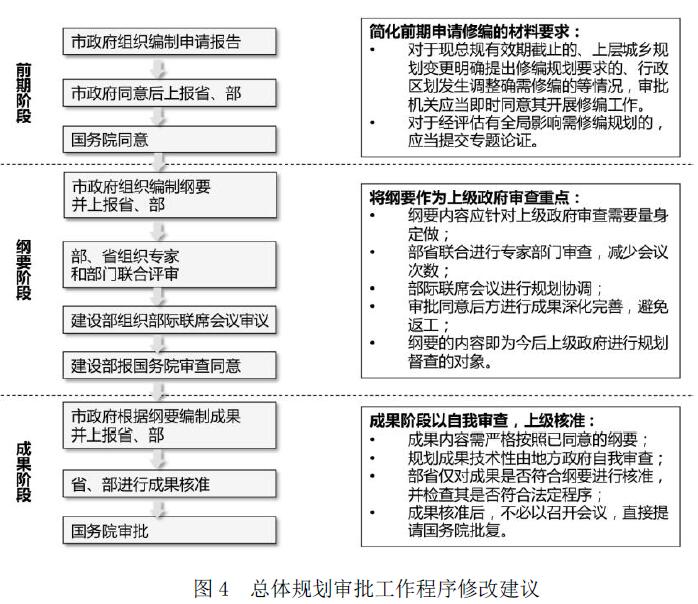

3.2.1纲要审查、成果核准

现行总体规划审批制度中设计了“纲要审查、成果审批”两个阶段,其本意是让上级审批机关提前介入规划编制,以免规划编制在不符合要求的情况下推进、多走弯路。而目前实际操作来看,纲要阶段和成果阶段没有拉开层次,在不清楚上级关注重点的情况下,往往到了初步成果阶段才提请纲要审查,不仅拖长了工作周期,而且使得审查重点过于游离,无法落实上级政府监管重点。

建议遵循“一级政府一级事权”的原则,充分利用纲要审查这一法定程序,将纲要作为上级政府干预地方政府总体规划编制的核心环节,区分上报内容和本级审批内容的编制要求,拉开纲要与成果内容的编制层次(官大雨,2010)。纲要内容应针对上级政府审查需要量身定做,单独成册;将部际联审前置到纲要阶段,部省联合组织专家和部门进行审查,减少会议次数;建设部组织召开部际联席会议进行规划协调;纲要有明文批复后方进行成果深化完善,避免成果返工;纲要的内容即为今后上级政府进行规划督查的对象与依据。

与此同时,城市总体规划成果阶段采用“本级审查,上级核准”的方式进行。成果内容需严格按照已批复的纲要进行编制,规划成果技术性内容由地方政府自我审查,部省仅对成果是否符合纲要进行核准,并检查其是否符合法定程序。成果核准后,不必召开会议,直接提请国务院批复。

3.2.2简化前期申请要求

规划不合用当修改甚至修编。然而无论何种情形下的城市总体规划修改都需报审批机关同意,这一规定有不合理之处。建议明确不同情形下城市总体规划修改修编的定向管理要求:对于现总体规划有效期截止的、上层城乡规划变更明确提出修编规划要求的以及行政区划发生调整确需修编的等情况,应采用“默认”规则,城市政府向审批机关通报备案即可,审批机关无权干预;对于其它原因经评估有全局影响需修编规划的,涉及到原已批复的纲要调整,事关上级政府事权,才应当提交专题论证申请上级政府同意。

以国务院审批的城市总体规划为例,按照“前期简化、纲要审查、成果核准”的思路,

对总体规划具体审批工作程序的调整建议如图4。

3.3创新和改善技术方法

3.3.1强化基于发展规律的城市空间供需分析

总体规划以往的工作方法中,比较关注城市布局结构的空间演绎和空间资源的适用性评估,其用地布局是建立在静态的空间供给条件分析上的,而比较忽略城市空间的生长逻辑及其对于空间资源的阶段性需求。城市总体规划“不接地气”,对于用地布局的指导作用有限,乃至出现“睡城”、“鬼城”的问题皆缘于此。为此,应当重点补充空间资源需求分析,在因地制宜分析城市客观发展规律的基础上,总结判断社会经济发展对于空间资源的阶段性需求,对症下药,将空间资源的供给与需求对应起来(丁成日,2009),并落实到量(数量)、质(标准)、位(布局)、时(时序)上,使总体规划能切实服务于城市空间发展需求,根治重理想轻现实、重终极蓝图而轻发展步骤的弊端。

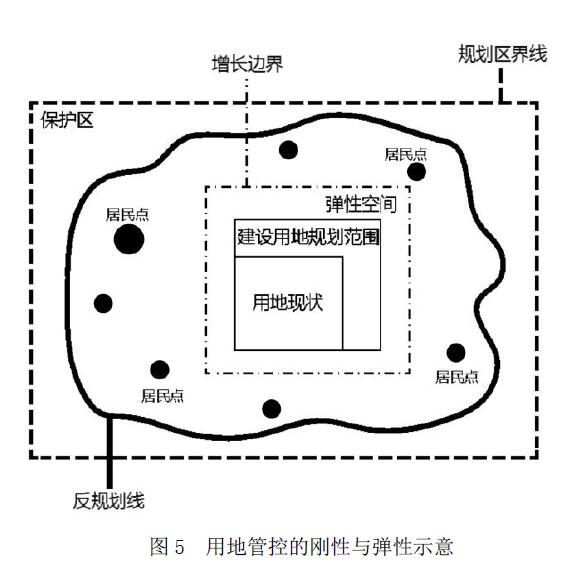

3.3.2建立刚柔相济的空间要素管控手段

总体规划内容“该硬的难硬,该软的不软”,内容的刚性与弹性讨论由来以久。实践证明,在每一类要素管控中,过于刚性则无法遵照落实,且削弱了总体规划的权威性和严肃性,过于弹性则起不到该有的管控作用,用地规模和布局的控制便是一例。合理的选择是刚柔相济,针对每一类要素的管控要求,刚性设定底线,弹性应对变化,同时在处理方式上注重通则化与个案式相结合,将该管的管起来,将管不了在设定底线后放出去。此处仅举相关三例。

(1)图形管理、数量控制与程序管理相结合,强化用地规模和布局管控

以往总体规划在确定建设用地规模之后,僵化地落实到用地布局规划图,混淆了指标控制和边界控制两个概念,既无法控制用地规模,也难以约束城区蔓延。合理的做法是“控制底线、约束边界、弹性生长、分类管理”。

具体到做法上,首先,引入反规划思路,划出确保城市可持续发展的“底线”,即城市建设不可触碰的区域;其次,给定规划期内城市空间增长边界,城区建设范围不得超越增长边界;再次,划定建议的规划建设用地范围,鼓励城市空间在此范围内扩展。规划建设用地范围与城市空间增长边界之间即为城市建设弹性空间,城市建设可以扩展到弹性空间,但应保持指标上不超过总体规划模的限制。为此,可以对弹性空间内的用地开发制定门槛较高的审批要求,鼓励建设行为向规划用地范围内集中(图5)。

(2)淡化用地分类落实,强化重要设施的空间落地

以往城市总体规划的用地分类规划布局只是流于形式,难以指导具体建设,但如果又完全不加以控制,则又无法体现规划意图,进而影响整个城市空间结构的构建。因此,建议在城市总体规划中淡化用地分类管控的要求,用地布局仅为结构性、示意性,落实到功能区及相对独立片区即可。但对于具有全局性、关键性影响的重要设施(无论其影响是正面或者负面),均应在城市总体规划中确定具体选址布局,并作为刚性内容,以免影响整个城市的空间布局。例如,体育中心对周边开发和交通都有巨大影响,应当在城市总体规划中确定项目位置(用地规模可以另行落实),做好预留和衔接;对于有巨大负面影响的设施如核电站等,更应在总体规划中确定并落实防护要求。

(3)按“二八原则”区分重点与非重点空间,实行分级弹性管控

城市建设并非一蹴而就,规划的实施也是分步推进的。在不同的发展时期,城市规划对不同的空间资源关注程度是不一样的。例如,规划策略是优化提升城市核心区,则核心区的城市更新资源关注优先度高。同时,在市场经济条件下,政府对于城市建设起到的是引导、管控作用,真正的建设主体很大程度上还是市场。面对巨量的开发建设行为,面面俱到的管理做不到也没有必要。因此,在城市总体规划层面,应当在前述空间供需分析的基础上,根据资源的战略价值,明确规划重点监控的节点区域,提出更为细致的规划建设管控要求,对于其余地区则实行通则化管理。一般而言,政府只需对城市20%的重点地域和重大建设行为进行主导控制,而其余80%的地域应交给市场和社会自发建设,政府只做必要的通则化的引导和规范。

3.3.3合理调整规划的强制性内容

强制性内容是树立城市总体规划严肃性和权威性的重要支柱。强制性内容不容更改、必须遵照实施,因此其内容不宜过泛过虚且应具备操作性。当前城市总体规划强制性内容规定的主要是一些底线控制的要求,诸如规模控制、不同类型控制开发地域的界线等等。然而,城市总体规划的宏观性、战略性决定了其无法将各类界线落实,因此强制性内容只是在文字上体现强制,而无法体现在图纸上。

强制性内容是规划传递发挥效能的重要媒介,规划层层落实的,首先就应当是强制性内容(蒋伶、陈定荣,2012)。因此,强制性内容可分为三类:一是上级政府确定的,本级政府无权更改、必需无条件落实的,事实上前述获得上级政府批准的总体规划纲要,除了较虚的不具备操作性的内容外,诸如规模控制要求、区域事务协调要求、区域性设施布局等,都是强制性内容;二是本级政府可操作的、对于落实规划意图有关键作用的内容,例如确定重大设施选址、控制开发地域等等;第三类是下级政府必须遵照实施的,例如城市总体规划对于下属各个城镇发展规模的控制、禁止建设片区的划定等。强制性内容不仅是规划的表述语气的差异,而且应当是总体规划的“核心实施方案”,更应当作为事后监管追责的依据。

值得一提的是,为体现城市总体规划的管制性和政策性,应重新考虑强制性内容的表达方式。例如,同样是落实基本生态控制线的要求,一个方案是在图纸上具体落线,另一个方案是采用如下的文字表述;“划定基本生态控制线,其面积不得少于城市土地面积的二分之一,市人民政府应当将基本生态控制线落实到具体界址并配套具体管理规定加以公布……”,虽然图纸表达更加形象生动,但粗略的划线反而无助于具体实施,进而影响规划权威性,反不如规范严谨的文字表达有效。

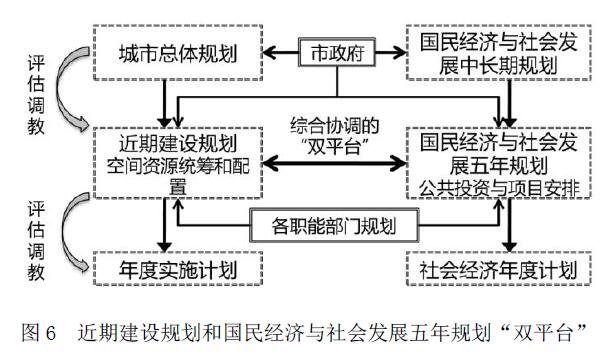

3.4完善规划实施机制

3.4.1建立总体规划—近期建设规划—年度实施计划的动态实施机制

前已述及,城市总体规划的实施并非其自身就能解决的,“规划法”及之前多部委两次联合发文要求,强化近期建设规划对于实施总体规划、发挥规划宏观作用的价值,这一点被绝大多数城市忽视了。而近几年深圳、广州等地的探索证明,提升近期建设规划地位,通过近期建设规划和年度实施计划将城市总体规划要求聚焦、落实到五年并进一步至年度,可以作为“三规合一”的技术平台,依托建设项目和土地供应有效地落实总体规划意图(邹兵,2003;黎云、吴超等,2006)。在此基础上,应当继续强化近期建设规划在一届政府施政期内的平台作用,建立“近期建设规划”和“国民经济与社会发展五年规划”的“双平台”关系,前者统筹空间资源,后者统筹公共投资项目和资金,保证经济社会发展目标和各项建设任务及时并有效落实(图6)。

3.4.2通过近期建设规划滚动编制与实施简化城市总体规划动态维护机制

根据影响程度的不同,城市总体规划的内容修改可以分为修编和调整两类。其中,修编是全局性的调整,适用于前面提到的规划编制程序;而调整是指局部性的改动,不会影响城市全盘建设部署的变更和上级政府已确定的纲要,如调整每次都另起炉灶单独修改,徒费人力物力。因此,应当充分利用好近期建设规划这一法定工具,通过五年一度的近期建设规划滚动编制,定期评估城市总体规划实施效果,附带解决城市总体规划内容的调整问题。此外,通过近期建设规划,还可进一步强化城市总体规划与其他法定规划的动态协调问题,顺应和引导部门规划的调整,加强与其他规划的协调和制约。

值得说明的是,根据前述对强制性内容调整的建议,是否涉及强制性内容不应当作为规划修编和调整的划分标准。强制性内容中亦有许多为地方事务,城市政府可以通过近期建设规划调整、补充或者完善原来总体规划确定的强制性内容。

3.4.3鼓励城市政府在城市总体规划批复后制定并发布“总体规划实施计划”

规划的灵魂在于实施。现行城市总体规划成果方式为文本与图纸,及说明书、专题研究报告等,文本属于非法律、非文件、非技术、非政策的“四不像”,难以指导规划的复杂系统之实施操作,而说明书及专题报告侧重于技术性解释,离实施更远。如此看来,比较有效的成果依然是那张规划总图——前面讨论了以用地分类之大类绘就的总图之不靠谱!所以,总体规划的表达方式也是影响其效用的一个方面。

建议总体规划工作增加一项必要成果——“总体规划实施方案”,作为城市政府实施总体规划的行政计划。具体内容包括:①详细列明规划的保护、更新、建设和经营行为;②具体阐述达至规划意图的公共政策;③明确各项工作的部门职责;④排出实施规划的时间表;⑤建立规划实施的协调推进机制。

4结语

由于本次《城市总体规划编制与审批办法》的建议方案突出行政上的可操作性,我们将方案定位为“保守中的激进”。保守,指把城市总体规划改革的范围控制在建设部主管全国城乡规划工作可操控的框架之内,突出纵向改进;激进,则力求大刀阔斧地砍内容,快刀斩乱麻地削减程序,将好钢用在刀刃上即对城市产生全局性、关键性的内容上,这几“刀”下

去,力求使城市总体规划在“内循环”中放弃追求“完善”,少就是多,简更有效,进而大大提高城市总体规划的“效用”。

但从严格意义上来说,这次工作的如此定位本身,只能导出城市总体规划的“改良”而非“改革”方案。我们心目中的城市总体规划改革,至少要触及(本次我们有意回避了的)两个关键性的问题,要触及规划体系的“外循环”,且均与城市总体规划的地位有关。

(1)城市总体规划要否法定的问题

世界上绝大多数国家不把宏观层面的规划设为法定规划,一方面缘于其与实际操作的距离,另一方面也缘于中央和地方的分权制度。从我国规划体系的沿袭来看,法定的总体规划制度基于中央集权的国情和计划经济的传统,但正如行政审批制度的改革,随着市场经济力度的增大,计划的成分削弱,中央管控方式改变,地方自主权在增大,城市总体规划作为上级审批的法定规划的基础条件也在发生变化。

上级政府和地方政府的博弈,使得城市总体规划对规模、定位等主观性及攀比性内容过度重视,反而忽视城市的客观发展规律和供需关系,对城市科学理性的发展判断湮没于领导意志和政治正确的要求。从这个角度讲,对一个城市长期发展的勾画,由于不确定性和主观性的存在,用法定的形式进行表达,是不科学的。

如果城市总体规划不作为法定规划而只是上下沟通并以地方为主的策略性规划,相应的制度应该进行“改革式”调整,我们可以考虑有三点:①上级政府以国土规划(或类似规划)的形式下达城市空间发展的指导要求和约束条件;②城市总体规划从技术理性的角度分析城市可能的发展前景并提出应对措施(类似香港的发展策略,在多方案中寻找“最大公约数”,一方面形成近期行动计划,同时保留未来更多的可能性);③将近期建设规划上升到法定规划地位,五年的期限与地方政府任期结合,作为每届政府城市建设方面的施政纲领。

(2)城市总体规划能否统筹的问题

随着城镇化快速发展,空间要素的价值迅猛提高,许多部门把手伸向了空间规划,造成了政出多门、各自宣称拥有综合统筹功能的混乱局面,城市总体规划先是被逼到了“建设规划”的边缘化境地,继而甚至被排除在官方定义的“空间规划体系”之外,严重违背了城市作为社会经济运行中心,各种要素应当围绕城市进行统筹的效益原则!

在市场经济时代,空间资源和财政资源一样,都是政府进行宏观调控的重要手段,城市总体规划作为一个城市宏观层面的空间政策,具有对城市经济社会活动实施调控的重要作用和意义。但是,城市空间作为一个包括了土地资源,也包括了土地承载的基础设施、各种建构物和生产生活环境空间的概念,在我国当前的部门架构中其管理权利支离破碎、各有所属,导致空间政策很难形成真正的合力。而城市总体规划恰恰应挺身而出,承担其空间政策梳理整合、形成政府空间治理思路的职责。

与此同时,城市空间效益又是一个多元复合的概念,涉及经济、社会、环境、历史、文化等综合方面,难以简单量化,不能用类似GDP这样的单一指标进行衡量,也不能简单引申到地均GDP指标,这就给“城市空间治理”效果的评估带来极大难度。因此,城市总体规划就不可能像土地利用总体规划那样,抓紧一点(例如土地供应指标)不及其余,高压似地强化自上而下的话语权,只有引入现代治理理念,通过建立有效的多方参与决策机制,才能发挥实效。这样才能拨乱反正,重树“城市与区域规划”在空间规划体系的主导地位,总体规划制度的“改革式”调整才能开展!

大制度如此,大环境如此,城市总体规划只能独修其身、强化实效,才是生存之道。

参考文献:

[1] 陈为邦:“从城市总体规划谈起”,《城市规划》,2012年第8期。

[2] 赵民、郝晋伟:“城市总体规划实践中的悖论及对策探讨”,《城市规划学刊》,2012第3期。

[3] 孙施文:《现代城市规划理论》,中国建筑工业出版社,2005年。

[4] 官大雨:“国家审批要求下的城市总体规划编制——中规院近时期承担国家审批城市总体规划‘审批意见’的解读”,《城市规划》,2010年第6期。

[5] 丁成日:“城乡规划法对城市总体规划的挑战及其对策”,《城市规划》,2009年第2期。

[6] 蒋伶、陈定荣:“城市总体规划强制性内容实效评估与建议—写在城市总体规划编制审批办法修订之际”,《规划师》,2012年第11期。

[7] 邹兵:“探索城市总体规划的实施机制——深圳市城市总体规划检讨与对策”,《城市规划汇刊》,2003年第2期。

[8] 黎云、吴超等:“新时期广州城市总体规划工作体系的探索”,《2006年中国城市规划年会论文集》,2006年。 -

实施“一张蓝图”工程,构建规划建设管理新秩序——曾祥坤、钱征寒

备注:广东住房城乡建设年度报告(2014)

1 基本情况

自党的十八大以来,新型城镇化上升为国家战略。习近平总书记、李克强总理在中央城镇化工作会议等多个重要场合做出重要指示,要求“建立空间规划体系,推进规划体制改革,加快规划立法工作”,“城市规划要保持连续性,不能政府一换届、规划就换届”。在随后发布的《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》中,更为鲜明地提出,“保持城市规划权威性、严肃性和连续性,坚持一本规划一张蓝图持之以恒加以落实”。“一张蓝图干到底”是新型城镇化对未来规划管理体制的高度概况,要求创新规划理念,由扩张性规划逐步转向限定城市边界、优化空间结构的规划,加强城市空间开发利用管制,统筹规划市区、城郊和周边乡村发展;要求完善规划程序,抓好城市规划前期研究、规划编制、衔接协调、专家论证、公众参与、审查审批、实施管理、评估修编等多个工作程序,提高规划编制科学化、民主化水平,推动经济社会发展总体规划、城市规划、土地利用规划等“多规合一”;要求强化规划管控,加强规划实施全过程监管,严格实行规划实施责任追究制度,制定城市规划建设考核指标体系,强化规划管控的信息技术支撑。唯有落实上述要求,方能形成起与新型城镇化发展相适应的规划管理体制机制,以更好地发挥规划统筹协调、有序引导的作用,提高城乡建设发展的水平和质量。

广东既是改革开放的先行者,也是全国规划大省,多年来始终重视规划管理机制建设,各级政府不断加强城市规划编制、实施管理和监督检查,有力地促进了全省城镇化的健康有序发展。随着新型城镇化国家战略的提出,我省规划建设管理一方面要积极对接和落实上级要求,另一方面在自身实践中也遇到了若干问题亟待破解。例如,不同领域规划间缺乏有效衔接,难以统一发挥对空间资源配置的引领调控作用;城镇、乡村发展互相脱节,城市、镇、村庄规划各自隔离,城乡空间缺乏有效管治;基层规划管理薄弱,村镇一级的管理机构、编制、经费难以得到保障;规划管理仍重审批而轻监管,形成了一种规划图纸审查通过便可钻空子的错觉,不利于规划的贯彻落实;规划透明度尚嫌不足,群众认可满意度有待提高,严重损害了城乡规划的公共政策属性;规划信息化建设水平不高,尚未形成覆盖广泛而多层次的统一规划信息数据平台;等等。这些已暴露出来的问题,不少是历史遗留下来的或因机制僵化而产生的,必须转变观念,创新手段,重构规划建设新秩序,才能找到根除它们的有效途径,以适应广东在新型城镇化阶段的发展需要。

为此,2014年我省根据新形势下的中央要求和本省实情,坚持工作目标引导和实际问题疏解相结合的原则,在规划建设管理方面大胆改革,不断创新,在完善规划建设管理制度、探索“三规合一”工作机制、提升规划统筹引导作用、强化规划实施监督管理等方面开展了一系列工作,初步建立了以城市总体规划为统领、近期建设规划为核心、控制性详细规划为抓手的城乡规划管控体系,为构建与依法实施管理相适应的规划管理新秩序、实现“一张蓝图干到底”奠定了坚实基础。

2 改革思路

2014年是我省探索新型城镇化下规划建设管理机制的开局之年。首年工作要立足长远、谋篇布局,因此采用了目标导向和问题导向相结合的朴素逻辑,从对“一张蓝图干到底”的基本理解着眼,提出了既充分尊重现实又力求有所突破的工作思路。

2.1 基本理解

构建规划建设管理秩序本身是一项系统性、长期性、动态性的工作,如何建立与现实管理需求相匹配的长效机制才是根本目的和长远之道。国家新型城镇化有关文件规划对规划建设管理机制提出的要求虽多,但比较其中的主次急缓,仍可从中找到最为关键、统领其他的工作抓手。目前我国城乡规划与国民经济和社会发展规划、土地利用规划之间有效衔接仍然不足,各部门在编制规划的时候容易从部门角度出发,自成体系,即“多规共存、各自表述”,造成本需要综合统筹的城乡空间开发管理的混乱。理顺各类空间规划之间的衔接关系,建立“一张蓝图”机制,是当前最基础和最迫切的改革工作,也是深入开展规划体制改革、落实习近平总书记“一张蓝图干到底”指示精神的关键所在。

为此,广东省特别将实施“一张蓝图”工程作为构建规划建设管理新秩序的突破口和全部工作的核心。同时根据我省工作实际,除力推“三规合一”机制探索外,我们对“一张蓝图”还赋予了更多的理解:

——在“广度”上,要求建立统一的空间规划体系和统筹发展平台,必须打破规划的部门障碍和城乡差别,形成城乡一体、覆盖全域、统筹各类空间要素的“一张蓝图”;

——在“深度”上,要求“一张蓝图”层次分明、传递有效,各层次规划分工明确,规划意图上传下达一以贯之;

——在“精度”上,要求加快统一的规划信息数据平台建设,提高控制性详细规划、村庄规划的覆盖率和时效性,真正实现“干到底”;

——在“实施”中,要求“一张蓝图”与规划建设管理各环节紧密结合,推进全方位、全过程的规划管理体制机制建设。

2.2 工作思路

基于上述理解,2014年我省在新型城镇化发展目标下,实施“一张蓝图”工程,重构规划建设管理新秩序,体现出如下原则:

——努力突破,制度创新。面对在规划建设管理中遇到的诸多全国先发性问题,大胆探索,先行先试,以制度机制层面为突破口,以改革创新为动力,破解规划管理困局,努力建立起一套协调、规范、动态、长效的可持续规划建设管理机制,作为落实“一张蓝图干到底”、促进全省新型城镇化发展的根本保障。

——遵循规律,分类引导。充分认识到规划建设管理是一项长期性、系统性工作,在对接国家新型城镇化发展要求和尊重广东规划建设管理现实的基础上,有侧重、有层次、有次序地开展各项工作。坚持实事求是、因地制宜的原则,分类引导全省各地开展规划建设管理创新,使与当地规划建设管理需求和能力相匹配。

——加大投入,统筹资源。以编制实施全省新型城镇化规划和珠三角全域规划“两个规划”为契机,广泛调动相关行政资源,充分发挥规划委员会作用,加强与空间规划有关的各政府部门间的协调统筹;设立新型城镇化专项资金,将规划编制及机制创新工作经费纳入各级财政预算;同时逐渐加大对新技术的研究应用,全面保障“一张蓝图”工程的有效实施。

——面上推进,试点突破。从规划统筹、规划编制、管理体制、技术方法等领域开展全面探索,以期形成合力,促进规划管理向系统化、规范化方向发展。结合地方发展实际选择意义重大、情况典型、条件成熟的地区进行有重点的试点探索,以期见到实效,总结经验,逐步推广,为全省其他地区做好示范引导。

3 主要举措和成效

根据前述改革思路,我省在2014年围绕“一张蓝图”这一核心目标,以完善法规制度建设为先导,以提升规划统筹引导作用为抓手,以探索规划管理体制改革为突破,以强化规划实施监督管理为助推,全方位、较系统地开启了重构全省规划建设管理秩序的工作新局面。

3.1 积极完善法规制度建设

在长期的城乡规划建设实践中,我省高度重视对由各项法规、文件、办法等所形成的规划管理制度环境的建设。自2014年以来,我省围绕中央关于新型城镇化的发展要求,并紧密结合本省实情,积极构建与新型城镇化相适应的规划建设管理制度。同时,因多年来对一些全国先发性的规划建设问题已进行了一定的探索和试验,我省在“三规合一”、生态控制线划定、低碳生态城市规划、村镇规划管理等多个方面已经由过去少数城市或地区试点逐渐形成制度性的经验总结,加快制定了相关管理法规、制度和工作指南,为全省新型城镇化健康发展奠定了坚实的制度环境基础。

3.1.1 构建与新型城镇化相适应的规划建设管理体制

2014年,我省以全面深化城乡建设事业改革,建立健全与新型城镇化发展相适应的城乡规划建设管理机制为目标,完成了《广东省新型城镇化规划管理办法》的起草工作,现已进入征求意见阶段。该《管理办法》在规划编制方面,按照一级政府、一级规划、一级事权原则,明确规定了各层次各类规划编制的核心目的、强制性内容和事权;在规划管理方面,提出健全以城市总体规划为统领,近期建设规划为核心,控制性详细规划及年度实施计划为抓手的规划管控体系,并对空间开发控制线体系和智慧空间大数据提出管理要求;在建设管理方面,重点围绕简化规划建设审批流程和加强批后监管,并要求优化城市更新管理,逐步落实绿色低碳建设要求,建立现代建造体制,加强历史文化资源保护与城市(建筑)设计引导;在监督检查方面,强调落实监管责任,建立规划决策终身责任追究制度、责任倒查机制及专项考核机制。

《广东省新型城镇化规划管理办法》的制定、出台和实施,将有助于重建“以科学规划为保证,以规划法定为原则,以严格问责为保障”的规划管理秩序,重点解决规划建设管理粗放、随意、不负责任和权大于法等问题,约束和规范各级政府行为。

3.1.2 建立和推广“三规合一”工作机制

2013年底中央城镇化工作会议和随后的《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》均提出“建立空间规划体系”的要求。而我省早在2008年《广东省委省政府关于争当实践科学发展观排头兵的决定》中,就提出了“形成以国民经济和社会发展规划为依据,城乡规划及土地利用规划为支撑的空间规划体系”,并在广州、河源、云浮三地开展“三规合一”试点。2014年,在多年持续经验积累的基础上,我省“三规合一”由试点性探索走向制度性总结,编制完成了《广东省“三规合一”工作指南》(征求意见稿),成为全国第一个由省政府出台的“三规合一”工作指南。

《工作指南》推广“三规合一”广州模式,梳理构建了“三规”有效衔接的技术标准,建立了相关工作机制和政策平台,着重解决土地使用与城乡规划脱节的问题。具体工作以国民经济和社会发展规划为依据,将主体功能区规划确定的各地区主体功能定位和开发强度要求,作为协调城乡空间布局和土地指标分配的基本依据,围绕“保底线,促发展”的总体要求,建立本地区“三规合一”控制线体系,并通过制定相应的管理政策对城乡空间实施有效管制,实现“消除规划矛盾,优化城乡空间布局;划定管控边界,明确保护和建设空间;盘活存量用地,高效配置土地资源;理顺空间规划关系,提高政府行政效能”的“三规合一”工作目标。

在此基础之上,我省在全国率先提出将“十三五”近期建设规划作为实施平台,推进“三规合一”或“多规融合”,确保一张蓝图干到底。在具体做法上,以近期建设规划为平台,统筹协调城乡规划、国民经济和社会发展规划以及土地利用规划;以年度实施计划为抓手,全面对接国民经济社会发展规划和土地资源保护与利用五年规划的年度计划,统筹安排和引导年度建设项目落地。这套工作机制依托了《城乡规划法》《广东省城乡规划条例》的法律效力和建设系统的制度优势,充分发挥了近期建设规划及其年度实施计划在规划体系中承上启下、统筹城乡近期建设、引导和控制建设项目落地等方面的作用,将“三规合一”工作与现行城乡规划体系有机地融合起来,极大地促进了我省“三规合一”工作机制向常态化方向的发展。

3.1.3 建立健全生态控制线划定和管理制度

实施生态控制线的划定和管理,是落实新型城镇化关于“推动空间规划由扩张性向限定城市边界、优化空间结构转变”的基础。2014年我省在全国率先开展全省层面的生态控制线划定工作,配套印发《广东省生态控制线划定工作指引》,指导全省各地级市积极编制本地区生态控制线划定工作方案,要求各市尽快开展生态控制线划定和管理工作,生态控制线划定工作开展较早的深圳、东莞进一步开展精细化管理的探索。全省生态控制线地理信息平台建设进入筹建阶段。我省为此研究编制了《广东省生态控制线地理信息平台建设工作指引》,指导省级和各地市建设具有统一标准规范、基础数据、共性技术、应用模式等特征的生态控制线地理信息平台,实现统一的数据交换共享、综合应用服务、数字化监管,积极推进全省生态控制线划定工作的信息化、数字化和自动化发展。

与这些工作相配套的《广东省生态控制线管理条例》也于2014年完成了草案编制,将进一步使全省生态控制线管理纳入法定框架。同时,我省还组织开展了全省生态控制线划定工作考核办法、生态控制线内的生态补偿机制等一系列政策研究工作。

3.1.4 积极推动村镇规划建设管理条例立法

2014年,我省村镇规划管理制度建设仍以推动《广东省村镇规划建设管理条例》立法为核心,以期形成全省村镇规划建设管理的长效机制。省住房和城乡建设厅组织开展了全省村镇规划建设管理情况调研,结合深化改革和新型城镇化、城乡发展一体化、改善农村人居环境的要求,进一步修改充实《广东省村镇规划建设管理条例(草案)》,以指导和规范全省村镇规划建设管理,推进城乡发展一体化规划编制和实施,探索城乡共生的建设一体化。围绕十八届三中全会关于“建立城乡统一的建设用地市场”和推进新型城镇化的工作部署,我省以惠州市博罗县为个案,对农村建设用地、村民建房的规划管理和发放《乡村建设规划许可证》的程序等情况进行了调查研究,提出规范我省农村规划建设管理的政策措施,有力支持了《广东省村镇规划建设管理条例》中相关条款的制定。

3.2 提升规划统筹引导作用

城乡规划体系是落实“一张蓝图”的基础。2014年,我省以提升规划统筹引导作用为目标,狠抓城乡规划管控体系的建设,加强对全省规划编制的指导,并结合新型城镇化重点工作编制了一系列规划建设指引,使规划编制更加规范化、精细化,同时着力加强对全省区域性规划的统筹,初步形成了区域统筹规划工作机制。

3.2.1 加强对全省规划编制的指导

为形成层级明确、依法实施、管治有效的城乡规划体系,2014年我省以编制实施全省新型城镇化规划和珠三角全域规划“两个规划”为契机,加强对全省规划编制的指导工作,充分发挥城乡规划在空间资源配置和功能布局上的引导管控作用,以期建立以城市总体规划为统领,近期建设规划为核心,控制性详细规划为抓手的城乡规划管控体系。

(1)不断提高总规审查及管理水平。2014年,由省住房和城乡建设厅落实,对广州、珠海、佛山、湛江、东莞、中山、梅州、云浮等城市总体规划的审查报批工作进行了全程跟踪服务、监督和指导;对肇庆、高要、台山、连州、南雄市城市总体规划的修改工作提出了指导和审查意见;对南沙新区、肇庆新区、东海岛等城市总体规划进行了审查。此外,我省须上报国务院审批总规的10个城市2012年《城市总体规划充实完善成果》业已完成并上报住房和城乡建设部核准备案,可作为今后的执法管理依据。

(2)确立近期建设规划的核心作用。2014年,我省起草了《关于开展“十三五”近期建设规划编制工作的通知》,部署开展“十三五”近期建设规划编制工作,明确要求通过近期建设规划的编制实施来维护总规权威、科学落实总规,并借以确定近期建设涉及的控制性详细规划覆盖范围及管控机制。结合省城镇化重点工作,我省还加大了对粤东西北地区各地级市编制和报批中心城区扩容提质五年建设规划(含新区城市总体规划和绿色生态示范城区规划)的督导力度,并要求同步编制新区起步区控制性详细规划等相关规划。

(3)全面提高控制性详细规划的覆盖率。我省要求,结合城镇化工作重点逐步实现在近期建设地段、城市更新及棚户区改造范围内的控制性详细规划全覆盖。从2014年起,各地城市、县城总体规划批准实施1年内,必须完成近期建设规划范围内控制性详细规划的编制和审批工作。到2016年年底,各地级以上市要完成近期建设规划范围内50%控制性详细规划的编制和审批,县级市和县城要完成30%控制性详细规划的编制和审批。

(4)继续提高村镇规划覆盖率和编制质量。2014年,我省推行强镇扩权,探索“大镇设市”有效途径,推动全省123个全国重点镇建设。在加快中心镇总体规划编制工作的同时,中心镇(重点镇)的控制性详细规划的编制工作也在有序推进,以适应指导城镇建设发展的需要。我省还进一步研究探索建立乡村建设规划许可实施办法,推进村庄规划实施。到2014年末,全省建制镇总体规划覆盖率达到约87%,村庄规划覆盖率提高至约60%。此外,按照全国村庄规划编制和信息化建设试点城市相关工作要求,我省指导广州市积极探索建立市、区、镇、村四级全域规划体系,广州市被确定为全国村庄规划编制和信息化建设试点城市,其下辖的增城区、正果镇和白山村分别被列为全国县域、镇和村规划试点。

3.2.2 促进规划编制规范化精细化

为实现规划“一张蓝图”管理,除了加强总体规划等上位规划的统筹协调外,还必须结合实际管理能力和需求,不断提高下层次规划的覆盖率和编制水平。规范化和精细化也就成为下层次规划管理的两项基本要求。一方面,要将大量的下位规划纳入统一的管理框架中,对共性的技术要求进行明确界定,另一方面,还要结合实际对重点地区或重点领域开展更高深度和精度的规划研究,制订差异化的空间发展政策和规划管控措施。2014年,我省为促进规划管理的规范化和精细化,开展了大量的规划编制指引和技术规范研究,在提高规划管控精度方面也进行了相应的机制探索。

(1)大力推进村镇规划建设指引的完善。2014年,结合广州市村庄规划和信息化试点工作,我省组织研究制定了《广东省村庄规划编制指引》(送审稿),探索科学指导村庄生产、生活协调发展和生态保护的村庄规划编制办法,加大技术指导,全面推进全省村庄规划编制工作。此外,结合推进改善农村人居环境,同期组织开展了《广东省县(市)全域城乡建设规划编制指引》的研究起草。

(2)通过编制导则有效指导全省城镇化建设重点工作开展。2014年3月,我省发布了《粤东西北地区地级市中心城区扩容提质规划建设技术指引》(试行)和《粤东西北地级市中心城区扩容提质建设规划编制导则》(试行),对相关规划的总体要求、主要任务、成果要求等进行了明确的界定,对科学编制新区总体规划、促进集约紧凑布局、推行公交导向的土地开发利用模式、创造精细化空间尺度、促进产城融合、保护生态环境、践行绿色低碳发展、保护城市历史风貌等8个方面内容作出了详细的技术指导,有效地提高了相关规划的编制水平和内容质量。此外,我省还研究制定了《广东省城市更新示范区规划建设指引》,对珠三角地区各市打造城市更新示范区进行科学引导,提高了城市有机更新水平。

(3)围绕低碳生态城市示范省建设,研究制定了一系列指引、标准和工作规程。具体包括:构建“碳规”体系,研究起草《广东省城市低碳生态建设规划编制指引》《广东省绿色生态城区规划建设指引》《广东省低碳生态城市建设指标体系》等,完善低碳生态城市规划建设体系;制定低碳生态城乡规划管理规程,健全从规划编制、实施和管理,工程设计、施工和监管的全过程管理机制,把城市低碳生态建设的目标、指标和行动计划等,落实到规划建设和管理的各关键环节;制定《广东省慢行交通规划建设技术指引》,指导各市开展步行和自行车交通系统示范段项目建设;制定《广东省“海绵城市”规划建设指引》,推广低影响开发、雨水系统规划等生态友好型的建设方式;等等。

(4)着重加强了对村镇建设行为的精细管控。2014年,我省加强了重点小城镇总体规划、专项规划与控制性详细规划的编制工作,按照小城市的标准规划建设重点镇、中心镇、扩权强镇试点镇。要求镇规划重点强化规划的科学性和约束力,推动城乡一体化发展。加快镇规划区内的商业街区、住宅小区、产业园区等重要区块详细规划编制工作。对城镇重要地段、重要节点开展规划设计,有效控制平面布局、建设容量和风貌特色。此外,我省还着重加强了对村庄规划编制的指导和督促检查,尤其是对农村集体经营性建设用地的规划覆盖和用地管理,在村庄规划中有效落实功能布局,配套完善基础设施和公共服务设施,确定近期建设计划,保障实现建设美丽乡村的目标。

3.2.3 初步形成区域统筹规划工作机制

广东省内城镇体系发育较为完善,以珠三角地区为代表的城镇群内部竞争与合作一直是广东发展的动力和竞争力所在。但在经历经济快速发展的同时,地区发展水平不均衡、生态环境安全受胁迫、重大设施建设难协调等问题逐渐凸显。因此,加强区域规划统筹一直是我省在城镇化发展过程中一项常抓不懈的工作。2014年,结合新型城镇化的发展要求,我省积极创新区域协调机制,初步形成省域——城市间不同层次的统筹规划工作机制。

(1)完善省域城镇体系,创新构建了区域协调新格局。2014年,我省整合环珠三角城市,促进环珠三角与珠三角地区资源的优化配置、优势互补和融合发展,构建“广佛肇+清远、云浮”、“深莞惠+汕尾、河源”、“珠中江+阳江”3个新型都市区,实现“9+5”互利共赢格局。5市分别加入了广佛肇、深莞惠、珠中江三个都市区的联席协调会议机制,重点在跨界地区、新区、产业园区的功能定位、产业选择和布局选址等方面与珠三角相关城市的协调,实现了“珠三角优化发展”和“粤东西北振兴发展”两大政策区有机衔接,促进了区域均衡发展。

(2)探索跨区域城市发展协调机制,构建适合城镇群发展需要的区域规划制度。借鉴欧美国家经验,我省通过网络型基础设施建设,强化了大中小城市的经济联系,将城镇群和都市区作为现代空间经济社会活动的基础单元,探索建立其人口、经济、环境信息统计机制,制定统计标准,健全由省政府统筹调控、地方政府参与协作的城镇群协调机制,加快区域一体化步伐,创新大中小城市和小城镇协调发展新路径。

(3)建立城市重点交界地区的规划合作机制,加强跨区域战略性资源保护利用和关键性公共服务设施建设。2014年我省积极推动编制城际重点交界地区整合规划和专项规划,统筹规划变电站、污水处理厂等公共设施建设。广州、佛山共同编制了五个重点交界地区的整合规划及专项规划;深莞惠都市圈继续编制实施坪(坪山)新(新圩)清(清溪)地区空间发展总体规划。在之前的成功经验基础上,2014年珠三角城际轨道站点周边土地TOD综合开发项目得以持续推进,第二批佛山西站、狮山站、张槎站、北滘站、陈村站、狮山工业园站、云东海站共7个站场的TOD综合开发规划完成编制,第三批15个站场TOD综合开发规划的编制工作业已启动。

(4)初步建立规划信息共享机制。2014年,我省住房城乡建设厅组织开展了《珠三角空间信息平台及城乡规划决策支持信息系统研究》工作并取得初步成果。广佛肇、深莞惠、珠中江三大都市圈的规划信息共享和规划协调实施机制不断深化,其中深莞惠都市圈建立了规划信息共享平台,设立了“深莞惠规划区域合作”网站栏目。

3.3 探索规划管理体制改革

2014年,我省从探索规划管理事权划分切入,以完善规划编制审批机制为重点,以健全规划评估实施体系为依托,多方位开展规划管理体制改革探索。既立足地方实情,产生了有利于实际管理需求的体制改革,又通过省部合作、试点突破,在总规编审批机制创新等方面形成了具有全国示范效应的有益探索。

3.3.1 探索规划管理垂直事权划分

我省市级规划管理体制依据行政层级和机构设置情况现存多种模式。在发展趋势上,各地级市既要将规划管理权逐步向市一级上收,以加强规划统筹和垂直管控,同时也在结合实际推进城乡规划管理重心下移。为实现两项趋势的平衡,2014年东莞市和佛山市顺德区均打破原有地级市(顺德区享受地级市权限)直管镇的体制,探索规划层次管理的新模式。在城市总体规划中弱化行政区边界,以“经济区”概念统领各片区发展,跨镇域整合配置产业、土地、基础设施和公共服务等资源,实现片区一体化发展;在市(区)、镇两级之间设置片区规划管理机构,整合统筹各镇规划行政管理权力,实现由“市局+镇街规划所”的二级规划管理体制向“市局+片区分局+镇街规划所”的三级规划管理体制的转变。在新的层次管理体制下,市(区)局进一步加强全市(区)规划统筹、政策和标准的制定、规划监督等职能,逐步下放项目审批等具体事务;片区分局重点做好片区规划统筹、控规编制、片区各镇街规划协调等工作;镇街规划所主要抓规划执行和项目初审等工作。此外,我省还以文件形式强调了“一级政府、一级规划、一级事权”原则,明确要求合理划分省、市、县各级规划部门的管理责权,坚决制止违法下放规划管理权的行为。

3.3.2 完善规划编制审批机制

自2013年以来,国家住房和城乡建设部启动了城市总体规划编制审批机制改革,我省东莞市被列为住建部总规编制和审批改革试点城市。2014年,我省以东莞、汕头等城市总体规划编制为试点开展了相关探索,创新了城市总体规划编审实施机制,有力地推动了城市总体规划向结构性、管理型规划转变。在创新改革过程中,坚持树立城市总体规划的严肃性和权威性,不折腾,不反复,不搞一任领导一本规划;按照“一级政府一级事权”的原则,明确规划纲要和成果阶段的内容和审查要点,精简城市总体规划过多过细的无效内容,强化对城市结构的引导和对各项发展意图的统筹,并将规划意图落实到可遵照实施的行动规划和实施政策,从而提高总规编审效率;积极推动城市总体规划由设计型、技术型规划向决策性、结构性规划转型,由终极性规划向动态型规划转变,引导城市总体规划重点解决宏观性战略性内容,将具体的工程设计性内容放在下一层次规划中落实,从而捋清城乡规划体系对总规意图的传递作用;建立城市总体规划—近期建设规划—年度实施计划的动态实施机制,将近期建设规划作为“三规合一”和发展建设统筹的重要平台,明确近期建设重点和主要项目并将其落实到年度实施计划中,从而有效提高总规与其他部门规划的内容协调和可实施性。

同时,我省还系统推进了控制性详细规划体系的改革。《广东省委广东省人民政府关于促进新型城镇化发展的意见》(粤发[2014]13号)明确提出将发展单元规划融入规划体系。以“坚守底线、适应市场”为原则,尝试以管制性的单元导则、应需编制的地块开发图则和普适性的管理通则“三则并立”,有效应对市场的弹性需求。细化落实了控制性详细规划调整、修改和完善更新的程序,进一步严格审批管理。

3.3.3 健全规划评估实施体系

新型城镇化工作千头万绪,如何对工作成果进行量化评价,以便于及时跟踪、检讨、调整,正是管理工作当中的难点和当务之急。健全规划评估实施体系也是优化规划管理机制、引导城乡规划管理科学化的重要举措。2014年,我省根据发展形势和工作重点,特别对全省地级市新型城镇化规划建设评价体系进行了专题研究,就珠三角地区“九年大跨越”、粤东西北地区地级市中心城区扩容提质等工作开展进行规划建设评估。

结合新型城镇化的要求,我省开展了《广东省新型城镇化规划建设评价体系研究》,从对内对外2个层面,构建包含经济活力、社会服务、集约发展、融入共享、环境优化、城/镇/乡协调6个维度的新型城镇化健康发展水平评价体系。研究以这套评价体系对全省21个地级市开展量化综合评估,实现不同城市间的横向对比和同一城市的纵向比较。且根据新的形势和要求,可动态调整评价内容和指标,而不影响整体框架体系。以该研究成果为基础,我省进一步完善了城镇化考核评价办法和评价指标体系,将新型城镇化各项重点任务纳入地方政府绩效考核。

2014年1月,我省印发了《推动粤东西北地区地级市中心城区扩容提质工作方案》(粤办发[2014]3号)。与此文相配套,同期印发《粤东西北地区地级市中心城区扩容提质目标体系及实施要点》(粤建规[2014]18号),有效指导了粤东西北地区各地级市开展对既有规划的评估和近期实施计划编制,将扩容提质工作引入成体系、可考核、见成效的发展轨道。

3.4 强化规划实施监督管理

健康有效的规划建设管理秩序不仅仅对规划编制的成果质量提出了严格要求,甚至更加重视后续的规划实施、监督和管理。结合现阶段规划管理存在的突出问题,2014年我省围绕建立规划委员会制度、加大规划建设督查力度、建立空间信息平台、加强对重点领域的干预等方面内容进行突破创新,完善了实施保障机制,提升了监督管理水平。

3.4.1 探索完善规划委员会制度

健全城乡规划委员会制度是提高城乡规划管理能力的重要组织保障。2014年,我省在省、市层面均积极完善规划委员会制度,有效强化了城乡规划委员会对城乡空间规划制定、实施的综合统筹和协调作用。

2014年广东省城乡规划委员会第二次会议顺利召开。会上修订并出台了《广东省城乡规划委员会指引》,并通过修订《广东省城乡规划委员会章程》明确了省城乡规划委员会的主要职责是:对影响全省城镇发展的重要事项进行审议、协调,包括对区域城镇体系规划,省会城市和经济特区城市总体规划的报批,区域性重大项目的选址,区域绿地、基础设施通道等空间管治区的划定和管理问题等,以及对相关城市、部门在城乡规划方面的分歧矛盾进行协调仲裁。

与此同时,我省各县市也在积极探索建立规划委员会制度,其中部分探索还得到了住建部的支持。如2014年2月,广州市成立了国土资源和规划委员会,积极统筹国土和城乡两方面的规划,推进“三规合一”成果的落实及规划项目落地,以确保城乡建设的顺利实施,落实市委市政府关于城乡建设发展的决策和部署。

3.4.2 加大规划建设督察力度

2014年,我省落实中央和省城镇化会议精神,加快完善了地方规划建设监督检查机制。首先,加强了地方人大对城市规划实施的监督检查,将城市规划实施情况纳入地方党政领导干部考核和离任审计,确保一本规划一张蓝图持之以恒加以落实。其次,创新规划督察形式,采取巡察和派驻相结合,实现城乡规划督察全省覆盖,并探索建立省部督察联动示范项目,建立了广东省城乡规划遥感监测执法平台,逐步形成全方位规划实施监督网络。组织各市核查遥感图斑1444个,会同部、省督察员勘察现场172个,查处违法图斑167个,拆除违法建设面积26.4万平方米。第三,按照“一季度一专题”,组织了对各市规划委员会规范运行、规划督察评估等4个专项督察,促使各市规划委员会规范运行和城市控制性详细规划依法管理,有力地强化了对各地城市规划实施情况的管控。2014年部、省城乡规划督察员累计向地方城市政府发出督察文书69份,制止违法项目116个,相关市政府认真落实整改,规划督察成效明显。

3.4.3 建设全省智慧城乡空间信息平台

根据“一张蓝图”的要求,智慧城乡空间信息平台建设已被纳入我省新型城镇化发展的重点工作。2014年,我省通过省新型城镇化规划、“2511”试点工程、工作文件等形式向各地城市明确了智慧城乡空间信息平台的建设要求。2014年,在珠三角地区率先开展了相关研究和立项应用,深莞惠都市圈建立了规划信息共享平台。全省生态控制线地理信息平台等专项规划信息管理平台也完成了工作指引编制,进入实质性建设阶段。今后将在各地平台和专项平台基础上,整合全省及各市基础地理、经济社会、建设现状和城乡规划等空间信息,搭建覆盖全省、省市联动的“一张蓝图”规划实施监督网络,推动信息化和城镇化的深度融合。

3.4.4 加强对重点领域工作的干预

首先,严把重大项目选址关。2014年我省共依法核发了41个建设项目规划选址意见书。

其次,认真组织对各地上报的“三旧”改造方案进行规划审查。全年共对170宗“三旧”改造需完善历史用地手续的项目提出规划审查意见,确保“三旧”改造符合规划要求。印发了《关于开展“三旧”改造规划修编工作的通知》,部署各地抓紧开展“三旧”改造专项规划修编完善工作,对韶关、汕头、揭阳、潮州、梅州、河源等市进行“三旧”改造重点项目督导。

第三,促进产业园区科学规划。以实施《广东省产业园区规划制定的指导意见(试行)》为抓手,加强对产业转移园规划编制的指导工作,督促各地加快产业转移园总体规划成果的上报审批工作。全年共完成59个产业转移工业园申报认定或规划调整的规划审核工作。

4 下一步工作意见和建议

2014年,我省依托先发优势,在规划建设管理体制机制改革中取得了较大的成绩。结合国家新型城镇化的发展要求和我省规划建设管理实际工作中遇到的问题,2014年的诸项工作主要体现出全方位开展、局部较大突破、试点探索为主、部分形成制度等特点,还不是很系统化、常态化。这固然是前期工作所必然出现的问题,但也确实距离“一张蓝图”的目标存在差距。为此,下阶段工作务以系统整合、长效机制为重点,应围绕“一张蓝图”,以规划前期准备、规划编制、实施管理、监察评估4个核心环节依序形成前后连贯、首尾相接、循环往复的规划管理环,改变原来规划从编制到实施单向而独立的管理方式,建立双向联系、沟通及时、可反馈调节、能相互促进的动态监察维护机制,完善由规划到实施的政策链条,探索规划—设计—融资—建设—营运一体化的开发建设模式,推动规划“蓝图”到“施工图”的一体化转变,确保“一张蓝图干到底”。

——规划编制及规划修改环节包含“三规合一”编制机制、不同地区规划编制、规划层次传递深化、规划修改系统响应等方面的工作机制建设,是空间规划管理实现系统化、常规化的主要环节。

——规划实施与管理环节包括重大建设项目统筹、供地计划差别化精细化管理、城乡规划“两证一书”管理等方面的工作,是当前空间规划管理部门行政力的本质。同时,在新型政府—市场关系构建过程中,我省还需进行城乡建设模式的创新。

——规划监督检查环节包括规划验收、行政纠查、举报制度和社会监督等内容,是空间规划管理的保障性环节。以往土地利用总体规划和主体功能区规划的监督考核效力要普遍胜于城乡规划,通过此环节的整合有助于城乡规划权威性的提升。

——规划评估与规划研究环节包括各类规划差异评估、规划实施评估和对空间政策及规划管理的研究工作,为空间规划管理机制的完善和下一阶段的规划修编和制定规划编制计划奠定基础。

4.1 重视规划编制前期工作

4.1.1 加强规划基础资料和信息积累

加大人力、物力、财力支持,对城市和区域发展过程中存在的经济、社会、文化、生态等各层面的矛盾问题进行深入剖析和策略研究。完善基础资料与信息搜集维护制度,扎实做好地形、交通、建筑、产权、人口等规划基础资料的普查整理,形成常态化的信息更新维护机制,提高规划管理的信息化水平。除发布全省城乡规划建设年度报告外,可探索委托第三方机构对全省城市发展中的重大问题保持持续关注,定期发布以问题为导向的调研分析报告。

4.1.2 建立规划前期研究和编制计划制度

在保障规划延续性的同时,结合城市发展阶段和问题判断,应需在规划设计前期开展规划的“规划”,如城市与项目决策研究、项目综合目标研究、项目可行性研究、城市研究、专项规划研究、专题规划研究和规划编制工作计划等等,可以让法定规划编制更具有针对性,以便及时找出问题并形成解决思路,同时避免规划浪费。要以规划编制计划为基础,制订规划前期费计划,纳入地方政府财政预算。

4.2 创新规划编制技术方法

4.2.1 进一步完善规划体系

按照“一级政府、一级事权、一级规划”原则,抓好规划体系建设,通过不同层次的规划解决不同层面的城市发展问题。重点做好各层级规划间(特别是总规和控规)的传递衔接,并根据规划对象的差异,针对不同规划采取不同的部门协调策略。结合城市发展的重大问题和重点地区,在总规、控规层级之间,根据实际管理需要开展城市开发单元、城市更新单元等单元规划,对上承接总规意图,制定单元空间引导政策,对下指引控规等下位规划的编制、更新与协调。

在保障改进完善总规、控规等法定规划编制的基础上,及时总结城市发展所面临的形势和问题,遵循科学发展规律,积极主动地进行工作策划,建立任务分解和责任机制,编制相关非法定规划解答现实问题,引导发展路径。加强规划专题研究,制定完善绿道、海绵城市、TOD等系列规划建设指引和政策文件,开展规划大会战。

4.2.2 优化规划要求细则

要强化法定规划中的刚性规划要求,使之精而管用,并针对不同地区(如生态保护区、历史文化保护区)的差异编制完备的刚性条件规范,满足相关建设、执法的需要,也能减少管理环节中规划部门、规划编制单位、建设单位就规划条件的“谈判”与磨合,从而提高规划编制效率。而对于非强制性的规划条件,应加大弹性引导,提高城市建设的多样性灵活性。

4.2.3 推进第三方审查

根据规划项目特点,委托第三方专业机构对成果方案、技术指标、报告质量等内容进行审查,以提高行政效率,避免成果出错,保证规划的严肃性。第三方机构必须取得国家认可的评估工作资质等级,同时明确第三方审查机构所承担的责任并建立连带追究机制,保障第三方工作的质量和效率。

4.3 提高规划实施管理成效

4.3.1 试点探索城市总规划师制度

积极探索建立城市总规划师制度,在城市规划领域实现一般性行政与技术性行政分立,结合行政机制改革提高规划的权威性、严肃性和连续性。通过建立城市总规划师制度,协助政府提升城市规划管理水平,推动规划体制改革,加强城市规划与经济社会发展、主体功能区建设、国土资源利用、生态保护等规划的衔接,努力实现“多规合一”。建议研究出台关于城市总规划师制度的指导意见,指导各地进一步充分认识建立城市总规划师制度的重要性和必要性,明确城市总规划师制度的运行模式、管理机制、试点安排和保障措施等。

4.3.2 建立部门协作并联机制

加强项目、土地、城管等部门与规划部门的互动,使部门间接口顺畅、信息透明、即时联动。改变建设项目各审批部门互为前置条件的“串联循环”审批模式,实行并联审批。按照主审受理、抄告相关、并联审批、顺序出件、限时办结、统一回告的工作机制,依法办理审批事项。将现行的由规划部门代为把关的事项调整为相关部门自行监管,将技术性审查内容从行政审批中剥离。例如,可以尝试在规划审批中不再将消防、人防、卫生、交警等其他管理部门审批意见作为行政许可的前置条件,而交由各管理部门按照各自职责进行审批和监管。将建设项目的审批结果及时以书面形式告知各相关行政审批主管部门,并由建设单位和设计单位分别对其应履行的责任做出承诺,建设单位保证到相关管理部门依法办理相应审批手续和缴纳相关费用,设计单位保证依据法律、法规国家规范以及各层次城市规划进行设计。

4.3.3 建设“一张图”规划管理信息平台

加强规划信息集成和系统化建设,并通过卫星遥感技术等手段动态监测空间规划的实施,在区域、城市、片区、地块等不同尺度上分别反映各方面的建设情况,通过各级尺度上的信息完善来落实“一张图”管理。除常规的规划信息数据外,探索运用大数据、云平台等新兴技术手段,将反映城乡经济社会人文信息的数据实时与规划数据进行融合,实现更能体现以人为本原则的规划信息管理。

4.3.4 大力推进新型城镇化规划实施

研究制定省实施新型城镇化规划重点任务分工方案和近期工作计划,督促各市(含县级市)以我省新型城镇化有关规划文件为指导,开展相关工作,对接落实《广东省新型城镇化规划(2014-2020年)》。完善跨区域城市发展协调机制,健全省城乡规划委员机制,加快开展省《广东省新型城镇化规划(2014-2020年)》和《珠江三角洲全域规划》实施机制和相关配套政策研究,研究修订《广东省珠江三角洲城镇群协调发展规划实施条例》。继续修改完善《广东省村镇规划建设管理条例》,推动立法工作,加强空间规划对于产业布局、重大项目落地、重要设施建设、生态环境保护的统筹和引导作用。

4.4 健全规划评估监察机制

4.4.1 建立规划评估机制

建立与规划方案编制—审批决策—运行管理—实施绩效和影响分析反馈的动态信息反馈的良性机制。明确评估的组织单位及其职能,明确评估主体与评估机构的岗位责权的调整与配置和具体的操作规范。积极开展近期建设规划及其年度实施计划的编制,对总规实施成效进行定期评估和完善。建设控规动态维护信息系统,将上位规划调整、重大建设安排等空间需求及时反馈到控规更新过程中,及时形成应对策略和措施。

4.4.2 建立新型城镇化评估体系

尽快完成《广东省新型城镇化评估指标体系》的修订和出台,组织开展城镇化绩效考核工作,促进《广东省新型城镇化规划(2014-2020年)》的实施。制定出台新型城镇化规划管理办法,构建与新型城镇化发展相适应的规划建设管理机制。积极推进新型城镇化“2511”试点工作,并组织开展城镇化绩效考核工作。同时启动并严格落实新型城镇化年度考核和重点工作考察。

4.4.3 加强专项工作督察

结合新型城镇化工作考核以及中心城区扩容提质专项工作督察,督促指导粤东西北地级市政府切实推进扩容提质各项工作。建立《全域规划》实施监测机制,将落实《全域规划》的工作情况纳入实施珠三角规划纲要工作考核评估和省城镇化重点工作绩效考核,制定考核评估报告的公开发布及监督机制,确保规划有效实施。加强执法信息化建设,进一步完善全省城乡规划建设遥感监测执法体系,实现利用卫星遥感技术对全省规划实施情况进行实时督察,深化规划督察等公众有序参与的城乡规划机制,提高规划管控水平,守住城市发展边界。

4.5 鼓励相关关键领域创新

探索空间开发权转移制度,逐步推动建设用地容积率交易,建立以空间发展权交易为手段的城乡空间优化开发机制和生态、历史文化保护补偿等利益平衡机制。加强工业用地更新机制研究,推动旧工业区和产业园区转型成为产城融合的综合性城区。

加强投融资政策研究和指引,规范市政公用事业特许经营管理,建立投资、补贴与价格的协同机制,为投资者获得合理回报积极创造条件。加强与金融机构的战略合作,搭建规范的融资平台,建立和完善财政手段与金融手段相结合的投入机制,设立城镇化建设基金。

创新土地管理制度。探索实行城镇建设用地增加规模与吸纳农业转移人口落户数量挂钩政策。率先建立城乡统一的建设用地市场。稳妥推进农村宅基地使用权流转和农民住房财产全抵押、担保和转让。探索实行建设用地弹性出让和租赁制度,逐步对经营性基础设施和社会事业用地实行有偿使用。合理调整批而未供用地指标,建立低效用地退出机制。

5 结语

2014年被称为中国新型城镇化元年。我省也在这一年为探索新时期城乡规划建设管理的“广东样板”迈出了第一步。框架制度环境已在搭建,先行探索经验正在总结,崭新领域试点渐入正轨。从过去一年的工作开展来看,今后我省规划建设管理机制改革要走向差异引导、破立并存的发展阶段。对珠三角等相对先进的地区,要以突破为主,加大对各项制度的践行探索和对新型技术的应用推广。对粤东西北等相对后发的地区,要以健全为主,加快完善规划建设管理体制机制,弥补全省“一张蓝图”实施中的“短板”。

广东是中国改革开放的先行者,成功创造了以改革开放推进工业化与城镇化的广东模式,广东各方面的改革因此也往往具有全国性意义。在未来的规划建设管理体制机制改革中,我们要在现有工作基础上,与新型城镇化的要求动态结合,把以人为本、尊重自然、传承历史、绿色低碳理念更好地融入到城乡规划全过程中,进一步地提升规划建设管理成效,建立层级传递、依法实施、管治有效的长久机制,真正实现“一张蓝图干到底”!

-

TOD 概念的发展及其中国化——李珽、史懿亭、符文颖

备注:中文核心期刊《国际城市规划》2015年 第3期 总第147期

摘要:TOD 是一种以公共交通为导向的城市规划手法,提倡紧凑、混合用地布局和公共空间。在中国目前快速城市化的发展背景下,清晰地了解TOD 理论的完整内涵和价值对于解决我国当前大城市无序扩张所带来的拥挤和环境问题尤为重要。本文在回顾TOD 的概念起源及演变的基础上,对其相关概念进行了辨析,并对TOD 在演变过程中出现的几大主要类别及其特征进行归纳,最后结合中国的背景对TOD 中国化的应用方向进行了探讨,以期为中国城市未来发展提供新的发展思路。Abstract: TOD (Transit Oriented Development) is a technologicalmeans ofurban planning oriented by public transport, advocatingcompact and mix land-use layout and public space. It is usefulto comprehensively understand the meaning and value of TODtheory in order to solve the problem of congestion and pollutionbrought by the disordered expansion of big cities under the contextof rapid urbanization in China. This article critically discriminatesthe related concepts of TOD based on the review of origin andevolution of TOD theory. It further summarizes the main categoryof TOD during its evolving process, analyzing the characteristicof each category. Finally, the application direction of TOD’ssinicization within the Chinese background is demonstrated, aimingto provide implications for the development of Chinese cities in thefuture.

经济水平和社会消费变化正在改变着中国的城市,私人小汽车、轨道交通的大量采用正引起城市交通系统的结构性转变。不同的交通系统决定了不同的城市土地利用布局形式和空间拓展模式,对于中国的城市建设,如何有效利用多种现代交通运输方式来组织城市交通体系,引导城市空间的良性发展,也就成了城市规划与管理中不可回避的问题。

美国的历史经验表明,以小汽车为主导的发展模式,导致城市蔓延与土地浪费,通过对其反思,被称为“新城市主义”的规划思想应运而生,并在广泛的实践应用中取得迅速发展,其中在城市层面,公交导向的开发行为(TOD: Transit Oriented Development),即以大运量的公共交通整合混合用地的城市布局呼应了新城市主义提倡的步行、环境以及历史文化友好的发展原则。

对于高人口密度的中国城市,小汽车主导的城市发展必然造成环境和社会发展的不可持续,而在当前轨道交通大力发展的背景下,TOD 作为一种以公共交通为导向的城市规划技术手段,提倡紧凑、混合用地布局和公共空间,为中国城市,特别是大城市的结构布局以及土地利用模式的调整提供了新的视角。从中国TOD 理论与实践来看,清晰了解TOD 理论的完整内涵和价值对于中国TOD 的经验借鉴、架构与发展尤为重要。本文对TOD 的概念起源及演变、主要相关概念、主要类型及其结构模式特征,以及其在中国的应用情况,进行梳理与归纳总结,以期为中国大城市的结构优化和进一步发展提供借鉴。

1 TOD 的起源

最早的TOD 项目可以追溯到19 世纪末—20 世纪初的美国郊区铁路和电车。这两种交通方式都必须依赖轨道线,蒸汽机车具有持续快速行驶、加减速慢的特点,多用于市中心与郊区的通勤,这使得土地的开发一般在相隔数英里的各站点周围;有轨电车行驶速度不如蒸汽机车,但启动、停车更快捷,并且安静、清洁,多用于市内及近郊,推动了沿线的产开发。到20 世纪初,美国城市普遍通过有轨电车交通系统向郊区疏解内城人口,由于交通方式的限制,城市土地利用采用紧凑、功能混合的布局形态。早期郊区的交通邻里单元的典型特征包括位于中心的交通站点和公共空间、小型的独栋式住宅和步行尺度的街巷,以保证站点的步行可达。

1920 年开始,由于汽车工业的成熟,私人小汽车带来

了低密度发展的郊区,北美城市在经历了短暂的有轨电车时

代之后开始走上“离心化”的发展道路。此后的数十年间,郊区开发的速度超过了中心城区,这种趋势在二战后得到进一步增强。20 世纪50 年代末—60 年代初,最典型的郊区化模式演变为在面积宽广、功能单一的居住分区地块正中布置带有大车库的房子,辅以蜿蜒曲折的尽端路对外连接。

很快有人意识到这种发展模式可能带来的消极影响。简• 雅各布斯(Jane Jacobs)就抨击了“以汽车为中心”的规划设计对城市结构和社会生活的破坏,提到通过多样化的“小街区”形成“土地的多功能综合利用”的思想。这一当头棒喝确实给当时的城市规划界带来巨大反思,但却未能改变决策者对城市发展的思路。

直到20 世纪50 年代,当城市呈现出一种被称为“城市蔓延”的松散状况时,居住生活空间变得单调而缺乏活力,城市各功能联系严重分离,人们才充分意识到原有的土地利用方式的问题。一系列针对郊区化问题的改良方案和设计原则被提出来,其中最重要的当属“新城市主义”。“新城市主义”的倡导者们主张借鉴传统城镇的特点,塑造紧凑、具有活力的社区,以取代原郊区蔓延的发展模式。

新城市主义实际上是在汽车导向的城市蔓延下对传统街区的重新回归,因此其实践也主要在较为微观的街区层面,其代表性的概念有传统街区发展(TND)、步行口袋(Pedestrian Pocket)、公交村落(Transmit Village)等等。TOD 概念就是由彼得• 卡尔索普(Peter Calthorpe) 从步行口袋概念演变而来的。在早期的职业生涯中,卡尔索普最先专注可持续发展理念,主张紧凑式人行友好的城市发展,但没有将公共交通作为考虑的影响因素。为了更深入地阐述可持续的新城市主义,1987 年卡尔索普与马克• 麦克(MarkMack)提出了步行口袋的概念。步行口袋是在公交站周围半径400 m 区域内集中居住、零售和办公功能,通过自身内部的功能安排与建筑设计来减少对汽车的依赖。然而,步行口袋的发展序列往往与公交先导的开发相反,从较小的规模开始逐渐发展到可以支持大运量公交系统的介入。1988 年,美国俄勒冈州波特兰大都市区一个名为“联接土地利用、交通和空气质量”(LUTRAQ)的大型公共项目将卡尔索普的步行口袋街区设计融合到其轨道交通走廊规划中,由此成功说服政策制定者将原有的郊区公路建设计划替代为强调公共交通改善和相应土地利用政策调整的方案。受波特兰项目启发,加州萨克拉门托县(Sacramento)在1989 年聘请卡尔索普为其轨道站点进行“步行/ 公交导向开发”,即TOD 概念的第一次正式使用。其后,西拉古纳(Laguna West)作为该计划第一个开发项目获得巨大的商业成功,纽约时报报道此项目时称TOD 为“美国郊区的下一个发展阶段”。

卡尔索普并非TOD 概念萌芽阶段的唯一贡献者。同样在1989 年,加州湾区快速交通委员会(BART)委托Sedway & Associates 地产咨询公司和ROMA 设计公司评估其轨道站点附近高层住房的市场潜力,最终结论为在站点附近每公顷建造70~90 幢三至四层公寓可迎合市场要求,并可在底层安排零售功能以提高本地税收和出租者收入。与卡尔索普的波特兰项目不同的是,Sedway/ROMA 概念由于受到公交机构的委托,是以提高公交使用频率和公共交通机构或者公司收入为目的的,相对于卡尔索普的以步行口袋为基础的发展理念更接近于之后对于TOD 概念的定义。

在波特兰项目和萨克拉门托项目进行期间,卡尔索普还就土地利用和交通规划的关系咨询了加州伯克利分校教授罗伯特• 赛维罗(Robert Cervero),在其建议下,卡尔索普将步行口袋概念修改为公交导向开发(TOD)以更好地反映这两个项目中的公共交通元素。在1993 年,卡尔索普发表了《未来美国大都市:生态• 社区• 美国梦》(The NextAmerican Metropolis: Ecology, Community, and the AmericanDream),归纳了TOD 发展模式的规划设计纲要。此后,汉克• 迪特马尔(Hank Dittmar)和格洛丽亚• 奥兰德(GloriaOhland)在2004 年的著作《新交通城市:TOD 的最佳实践》(The New Transit Town: Best Practices in Transit-orientedDevelopment)中对TOD 的概念、类型和设计准则等进行了系统总结和深化。

总的来说,TOD是在可持续发展的新城市主义理念之下,由规划设计师首先在社区或街区层面实践,并最终由公共部门,譬如地方政府和公共交通机构,在更大尺度的都市区范围上倡导和推行的“反蔓延”的交通建设与土地利用相结合的城市发展概念。

2 TOD 相关概念的辨析

从广义上来说,TOD 指的是以任何交通设施建设为主导的城市开发活动。斯科特• 勒法弗(Scott Lefaver)提出,TOD 是在交通干道旁,也就是铁路、公车线路以及公路旁的较高密度的居住功能或者混合功能的土地开发。而狭义的TOD 则特指以公共交通设施为主导的开发。马龙• 宝纳特(Marlon Boarnet)和兰德尔• 克瑞恩(Randall Crane)将TOD 定义为开发及加强轨道交站附近居住用地的实践。大卫• 萨尔维森(David Salvesen)指出其是在一个特定地理范围内围绕着公交站的混合土地利用类型和所有权的开发行为。汤姆• 斯蒂尔(Tom Still)认为TOD 是鼓励人们在公交服务设施附近居住从而减少对汽车依赖的混合功能社区。而美国加州交通部(2001)则将其界定为在主要公交站可步行范围内的中高密度开发,并往往设计为居住、就业和商业功能混合的步行(但不排斥车行)街区。在不同地区的开发项目和文献中,TOD 还有许多对应的具体概念,如公交村落、公交支持开发、公交重点开发、公交友好设计等等。

在更加微观的社区层面,联合开发(TJD: Transit JointDevelopment)是TOD 在社区层面的延伸概念,其提出实际上早于TOD 概念,在20 世纪80 年代的美国公私合营站点开发项目中被大量应用。最早可追溯的TJD 项目是新纽泽西城的高架铁路项目,完成于1959 年,以通勤铁路站点为中心进行。路易斯• 科夫(Louis E. Keefer)最先总结TJD 的发展理念,将其定义为紧邻公交服务设施和站点设施,并利用其市场和区位优势的房地产开发。马克• 怀特(Mark White)和詹姆斯• 麦丹尼(James McDaniel)指出,TJD是整合公交站点或者其他公交设施的房地产开发行为。赛维罗等则进一步从制度层面将TJD 定义为在公共交通机构和私人组织之间的正式协议,具体表现为私人部门在评估公交设施附近土地开发的市场潜力的基础上对其开发成本的支付或者分担。

此外,在社区层面的TOD 项目还往往遵循类似的规划设计原则,在概念形成之初,卡尔索普就以混合用地、公交导向、步行化和多样性作为TOD 最基本的原则。1997年,赛维罗和科克尔曼(Kockelman)提出了关于TOD 的3D 原则:密度(Density)、多样性(Diversity)、合理的设计(Design),即通过较高的开发强度保证公共交通所需的密度,配合基于传统价值观的步行导向空间设计和土地混合使用,满足人的多样化选择。归纳起来,TOD 的特点主要体现在以下三个方面:土地混合开发,临近可利用的公交设施,有利于公共交通的开发。除此之外,赛维罗等还继续指出,大多数的TOD 还具有紧凑、步行和自行车友好,临近公共空间并且站点一般为社区的功能中心的特点。

总的来说,当前对TOD 概念的理解主要包括两个层面,即作为社区发展的模式和城市结构布局的理念。更确切的说,TOD 是从整个城市结构层面对新城市主义中紧凑发展概念的体现,其在社区层面与之对应的概念为TJD。在操作层面,TOD 往往由公共部门主导并编制,而落实到具体项目的实施上,TJD 主要作为指导概念协调公私合作的利益平衡,譬如高层的公共空间开发、站点相连设施收入及建设成本共享等。

3 TOD 的类型及结构模式

3.1 基础分类

卡尔索普在《未来美国大都市:生态• 社区• 美国梦》一书中提出的TOD模式包括城市级TOD 和邻里级TOD,这也是最基础的分类,卡尔索普也在此基础上建构了两个结构标准以指导TOD 社区的建设。这两类TOD 最主要的区别在于混合程度、与公交的关系、密度几个方面。

城市级TOD 直接位于区域公共交通网络中主干线上,如地铁、轻轨或快速公交线路上,一般相隔0.8~1.6 km。包括高密度商业区、工作场所及中高密度住宅区,规模一般以步行10 分钟的距离或600 m 的半径来界定它的空间尺度。

邻里级TOD 位于地区性辅助公交线路上,并与公交主干线换乘的行程时间大约10 分钟(不超过4.8 km),主要包括中等密度的住宅、服务、零售、娱乐和市政休闲用地。

一个典型的“TOD”由公交站点、核心商业区(commercialcore)、办公区、开敞空间(open space)、住宅区、“次级区域”(secondary area)组成。核心商业区毗邻公交站,安排零售商店和为当地服务的办公场所,规模大的核心区还可以有超市、饭店、集中的大型办公区及少量的工业区。开敞空间是为TOD 内和邻近社区居民和就业者提供广场、绿地、公园和公共服务设施所必需的用地。住宅区位于从站点和核心区向外延伸的平均半径600 m 的范围内。“次级区域”是处在TOD 社区以外至公交服务站点1.6 km 的腹地范围内的低密度建设区,可以安排大型的就业场所或低密度住宅、学校、公园,如果公交站点一侧被主干道阻隔,为了避免大量穿越干道的交通,可在干道与站点相对一侧发展“次级区域”,这时TOD 将呈现半圆形态。

3.2 广义分类

随着TOD 在研究中受到越来越多的关注,以及其在实际工作中的应用形式越来越丰富,根据TOD 的特点,怀特和麦丹尼将TOD 相关的开发分为六种类型:(1)单功能走廊,指沿着公交走廊的对公交依赖较强的单功能(如办公或零售)集中;(2)多功能走廊,指在交通走廊内的一个或多个地块的多功能集中;(3)新传统主义开发,主要是注重在设计上的开发,旨在创造具有小地块、窄街道、后退较少并具有前院和停车场的房子的街区;(4)公交导向开发,在公交站旁的紧凑多功能的开发;(5)村落概念,在中心绿地或公共空间旁的独栋住宅开发;(6)郊区开发,一般为150 hm2 和7 000 居民,具有完善详尽的设计准则但较少的功能限制。

3.3 区域视角的分类

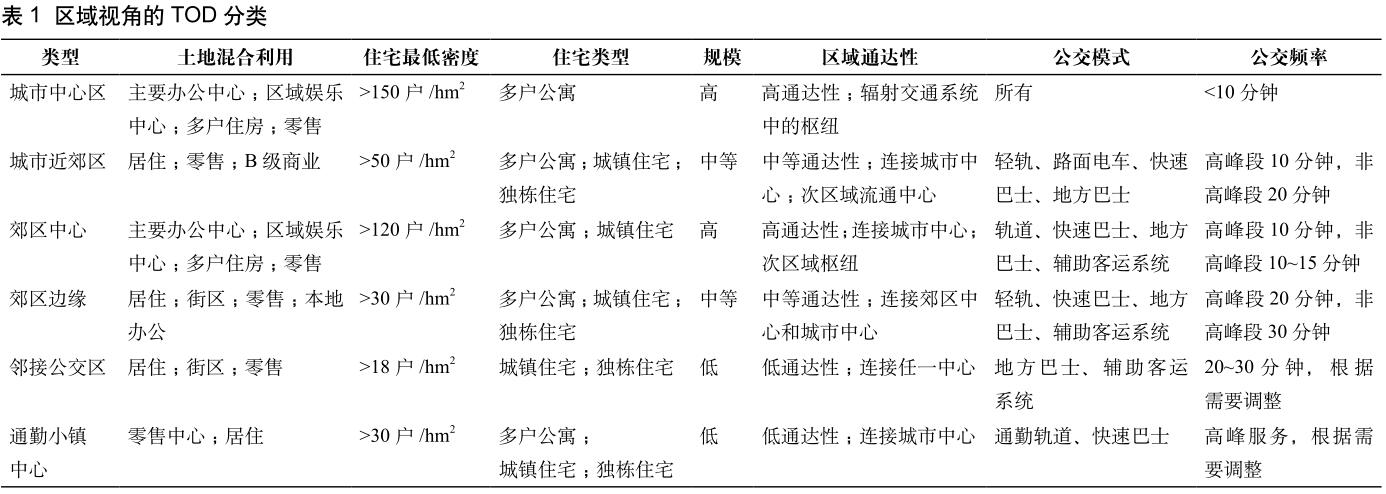

迪特马尔和奥兰德以区域功能定位的视角从研究案例中汇总出TOD 的分类指标,并将其分为六个类型:城市中心区(Urban Downtown)、城市近郊区(Urban Neighborhood)、郊区中心(Suburban Center)、郊区边缘(SuburbanNeighborhood)、邻接公交区(Neighborhood Transit Zone)和通勤小镇中心(Commuter Town Center)(表1)。

城市中心区的行政和文化角色已逐渐强于吸纳就业功能。城市中心区通常为区域的交通枢纽,并且随着功能角色的转化,个体街区逐渐发展出居住、金融等专业化功能特征而对交通产生不同的要求。在设计上,城市中心区TOD发展模式将住房、道路、学校、公园和各种办公、零售和娱乐服务设施整合入街区,公共交通的可达性在5~10 分钟的步行距离内,为城市居民提供了方便、适用和有活力的街区生活。

城市近郊区TOD 围绕着城市中心区的延伸区域,主要为就业者提供居住、购物服务,由有轨电车和地铁提供交通服务。它是组成一个紧凑和公交友好区域的主体,可以串联形成区域公交走廊。通过多样化设计,城市近郊区TOD 可提供大量支持健康步行模式的高密度廉价住房,并通过较高的公交频率,提高居住者对整个地区的就业和娱乐设施的可进入性。

郊区中心TOD 随城市中心的发展逐渐成为一个就业中心,但它们仍需与城市中心联通,同时也需要发展与新城之间的交通网络。这些卧城正逐渐演化成为具有高档购物设施和与其他临近郊区具有公交联通的地区。

郊区边缘TOD 主要位于轻轨和快速巴士线路旁,可连接郊区中心或城市中心。在其公交站点旁可以布置高密度的多户公寓和一些为街区和通勤者服务的零售业,在较远的距离外则布置郊区传统式的独栋住宅。

邻接公交区TOD 是位于公交站点(巴士、路面电车或者轻轨)旁的以居住为主,以零售和办公为辅的街区。

通勤小镇中心是大都市地区外的一个相对独立的社区,由轻轨或巴士连接城市中心。其TOD 模式可以将站点附近地区发展为主要的街道中心,布置相应的街区零售业、专业办公以及多户住宅。

纵观TOD 的类型划分,实际上也代表了TOD 概念和内涵的一个演进趋势。1993 年卡尔索普侧重梳理两个基本类型的TOD 模式的设计纲领;1990 年代后期的六种广义分类,

实际上是基于广义定义基础上的一种类型表达;此后,TOD作为城市结构调整的思路越来越占主导,区域类型的分类也就由此而来了。

4 TOD 的中国化应用

自1990 年代末随“新城市主义”规划思想一同被介绍引入中国后,关于TOD 的表述开始在相关研究和规划实践中出现,并主要集中在交通和城市规划领域。

尽管没有明确采用TOD 的概念,田莉、陈燕萍等较早关注公交导向发展的相关研究。田莉、庄海波以广州市为例进行了城市快速轨道交通建设和房地产联合开发(TJD)的研究。陈燕萍则在介绍和总结公共交通社区(TransitVillages)的概念和应用实例的基础上,指出发展公共交通导向的土地利用形态是解决我国城市交通问题的根本出路。更多的学者及规划工作者则是从介绍美国、日本、新加坡等发达国家及欧洲、香港和台湾等地区的TOD 研究进展、发展情况和实施策略等优秀案例入手,总结先进经验以及其对中国的启示和借鉴。王缉宪从方法论和规划实践两个方面介绍欧美日澳等地学者对城市土地利用与交通一体规划的研究进展[27]。蒋谦介绍了国外城市用地布局和公共交通建设的相互影响研究以及在倡导公交导向的土地开发方面的策略。史懿亭等对比总结了香港在轨道交通站点开发中的先进经验。王治、叶霞飞以东京、香港、高雄、巴黎等城市为典型分析了基于轨道交通的TOD 模式的基本经验。这些研究开阔了我国城市土地开发与交通协同发展的研究视野,为我国TOD 策略的开展和实施拓宽了思路。

随着我国城市发展和交通基础设施建设的推进,尤其是轨道交通在大城市的运用,如何在中国背景下进行TOD 实践日益受到地方政府和学者的广泛关注。在政策层面上,由于从规划到实施到评价是一个长期的过程,TOD 在全国各地的实践还没有形成一套成熟的应用体系。而在学术层面上,关于TOD 策略的本地化研究逐渐引起重视,但从严格意义上来讲,目前还处于初级起步阶段。总的来说,当前TOD 的中国化实践中仍存在不少局限,大多仍只停留在简单袭用卡尔索普的TOD 模式这一层面,或者将TOD 单纯理解为站点周边地区开发。然而,并不是所有站点附近的高强度开发都是 TOD,张峰等指出中国地铁站周边的开发更趋近于TAD(公交毗邻发展)模式,缺乏对站点附近土地开发的整体考虑,其内部设计缺乏联系性或者土地利用构成的不恰当,导致无法促进公共交通使用或提升站点附近开发的价值。

鉴于当前中国的大城市大规模推动快速轨道交通系统建设的发展背景,对于TOD 的实践研究亟需继续深化,充分汲取国外先进的TOD 规划概念,并结合中国实际,形成一套层次分明、可以指导实践的城市规划综合应用体系,具体有以下几个方面。

首先,TOD 概念的中国化必须置于中国发展环境和制度背景之下,与不同的规划层面对接。与TOD 概念的发源地美国相比,中国的土地制度和居民通勤习惯与其有着巨大的差异,同时,TOD 的规划与开发在执行上涉及多个空间层次,必须依赖区域及地方各层次的配合,以协调交通运输与城市发展的各项政策。基于对我国城市规划、土地利用、建设开发的流程梳理,陈莎等将TOD 的实施原则结合到我国城市规划的法律和管治框架之中,提出了我国TOD 实施框架和建议。韩连平具体探讨了基于TOD 原则的城市综合交通规划与总体规划之间的联系,以及如何在规划编制时做到“两规”的契合。邵源等则进一步提出了以法定图则为核心控制文件的TOD 控制引导方法。体制结构和机制研究是TOD 中国化应用的基础性内容之一,今后还必须通过进一步深化研究,形成一套组织架构完善的制度。

同样的,对应不同层面的城市问题,应用TOD 策略时关注的侧重点和具体措施也应该有所差异。在区域及城市宏观层面,TOD 可以作为优化我国大都市空间结构的方式,通过构建与之相适应的土地利用模式和城市交通体系,解决我国在快速城市化过程中大城市拥挤和无序扩张等问题,更进一步协调人口、经济、环境等问题。再者,土地开发和交通站点的综合规划设计是TOD 模式成败的关键,因此应该在城市社区和公共空间的微观层面继续深入TOD 的设计理念。张明等总结的适合中国城市特征的TOD 的5D2 设计原则,以及金鑫等以深圳深大地铁站周边地区开发为例阐述的“无缝接驳”,都是TOD 由概念向设计措施具体转化的有益尝试。随着TOD 在中国的深入发展和应用,不同规模和特点的城市所应用的具体设计手法的研究将进一步丰富TOD 规划设计手法在中国的实践。

最后,TOD 除了作为规划设计手法外,也在不断被赋予新的含义,如作为一种项目开发融资模式的拓展。TOD可以被认为是政府利用垄断规划形成信息优势,在规划发展区域首先按非城市建设用地的价格征用土地,然后通过交通基础设施建设、引导、开发,实现土地的增值。张宝贤也以广州轨道开发的案例,进一步说明TOD 与其他模式的混合使用可加强政府的投资收益。

总的来说,在当前中国高速城市化的发展背景下,TOD研究必须在区域、城市和社区三个递进的空间层次上,综合考虑交通模式、土地利用和公共空间设计,并将其理念贯彻在融资、规划、实施和管理的整个过程中。只有具有针对性和可操作性的TOD,才能真正转化为切实可行的操作措施,从而最终实现其中国化的理论框架和实践。

5 结论与讨论

作为在国外备受推崇的城市可持续发展的主要实施方法之一,TOD 为高人口密度、消费已经进入小汽车时代的中国城市未来发展提供了新的发展思路。本文回顾了TOD 理念的形成、相关概念发展以及应用中的常见类型,并对其中国化应用进行了讨论。

在TOD 概念被正式提出后的近20 年间,其意义已经发生了重大的转变。起初在作为新的社区设计手法时,TOD还只是针对传统蔓延式的郊区化发展而提出的改良方案和大胆假设,随着一系列实际项目的落实,TOD 又慢慢成为一种切实有效的房地产开发模式,在此过程中,由于TOD 推动了城市发展目标和功能结构的转向,又使得它逐步成为城市发展的主流思想。时至今日,完整的TOD 概念已经是一个涉及到城市发展模式、交通网络结构、土地利用、社区发展、项目融资等多方面的理论架构,其涵盖了从宏观区域到微观社区的多个层面,既是一种城市功能结构调整的理念,又是居住、商业、交通、就业等土地利用的多功能整合规划。与此同时,TOD 也是一种重视公共空间的城市设计手法,以及项目开发运作的一种方式。

中国TOD 的应用和发展必须从城市规划的综合视角,形成城市到社区、土地利用到公共空间设计、规划方案到融资开发的应用体系,进而转变城市发展模式,形成应对人口、经济和环境问题的可持续发展战略。

参考文献

[1] 任春洋. 美国公共交通导向发展模式(TOD)的理论发展脉络分析[J].国际城市规划, 2010, 25(4): 92-99.

[2] Bossard E G. Envisioning Neighborhoods with Transit-orientedDevelopment Potential[R]. The Mineta Transportation Institute, San JoseState University, 2002.

[3] Cervero R. Transit-supportive Development in the United States :Experiences and Prospects[R]. Washington, D.C.: University of Californiaat Berkeley, Institute of Urban and Regional Development, 1993.

[4] 马强. 近年来北美关于“TOD”的研究进展[J]. 国外城市规划, 2003,18(5): 45-50.

[5] Babcock R F. The Zoning Game[M]. The University of Wisconsin Press,1966.

[6] Jacobs J. The Death and Life of Great American Cities[M]. New York:Random House, 1961.

[7] Ford L R. Lynch Revisited: New Urbanism and Theories of Good CityForm[J]. Cities, 1999, 16(4): 247-257.

[8] Ellin N. Postmodern Urbanism[M]. Princeton Architectural Pr, 1999.

[9] Katz P. The New Urbanism: Toward an Architecture of Community[M].McGraw-Hill Professional, 1994.

[10] Calthorpe P. The Next American Metropolis: Ecology, Community, and theAmerican Dream[M]. New York: Princeton Architecture Press, 1993.

[11] Carlton I. Histories of Transit-oriented Development: Perspectives on theDevelopment of the TOD Concept[R]. Institute of Urban and RegionalDevelopment, UC Berkeley, 2009.

[12] Lefaver S. Public Land with Private Partnerships for Transit BasedDevelopment[R]. California: The Mineta Transportation Institute, San JoseState University, 1997.

[13] Boarnet M, Crane R. LA Story: A Reality Check for Transit-basedHousing[J]. Journal of the American Planning Association, 1997, 63(2):189-204.

[14] Salvesen D. Promoting Transit Oriented Development[J]. Urban Land,1996, 55(7): 31-35, 87.

[15] Still T. Transit-oriented Development: Reshaping America’s Metropolitan

Landscape[J]. On Common Ground: REALTORS & Smart Growth, 2002,winter: 44-47.

[16] Bernick M, Cervero R. Transit Villages in the 21st Century[M]. McGraw-Hill New York, 1997.

[17] Krizek K J. Transit Supportive Home Loans: Theory, Application, and Prospects for Smart Growth[J]. Housing Policy Debate, 2003, 14(4): 657-677.

[18] Porter D R. Transit-Focused Development: A Synthesis of Transit Practice[M]. Washington, D.C.: National Academy Press, 1997.

[19] Ewing R. Pedestrian-and Transit-Friendly Design: A Primer for Smart Growth[M]. Smart Growth Network, 1999.

[20] Cervero R, Hall P, Landis J. Transit Joint Development in the United States[R]. University of California at Berkeley, Institute of Urban and Regional Development, 1992.

[21] Keefer L E. Profit Implications of Joint Development. Three Institutional Approaches[R]. Office of Planning Assistance, Urban Mass Transportation Administration, 1984.

[22] White S M, McDaniel J B. The Zoning and Real Estate Implications of Transit-oriented Development[R]. Transportation Research Board of the National Academies, 1999: 1-50.

[23] Cervero R, Ferrell C, Murphy S. Transit-oriented Development and Joint Development in the United States: A Literature Review[R]. TransportationResearch Board of the National Academies, 2002.

[24] Dittmar H, Ohland G. The New Transit Town: Best Practices in TransitorientedDevelopment[M]. Island Pr, 2004.

[25] 田莉, 庄海波. 城市快速轨道交通建设和房地产联合开发的机制研究——以广州市为例的思考[J]. 城市规划汇刊, 1998(2): 30-34.

[26] 陈燕萍. 城市交通问题的治本之路——公共交通社区与公共交通导向的城市土地利用形态[J]. 城市规划, 2000, 24(3): 10-14.

[27] 王缉宪. 国外城市土地利用与交通一体规划的方法与实践[J]. 国外城市规划, 2001(1): 6-9.

[28] 蒋谦. 国外公交导向开发研究的启示[J]. 城市规划, 2002, 26(8): 82-87.

[29] 史懿亭, 李珽, 符文颖. 香港与深圳轨道交通站点综合开发典型案例对比分析[J]. 城市轨道交通研究, 2014(4): 5-9.

[30] 王治, 叶霞飞. 国内外典型城市基于轨道交通的“交通引导发展”模式研究[J]. 城市轨道交通研究, 2009(5): 1-5.

[31] 王成芳. TOD 策略在中国城市的引介历程[J]. 华中建筑, 2012(5): 9-12.

[32] 张峰, 林立. 中国TOD 的再探讨: 基于交通出行结果的视角[C] // 转型与重构——2011 中国城市规划年会论文集. 中国城市规划学会,2011: 6069-6079.

[33] 陆化普, 赵晶. 适合中国城市的TOD 规划方法研究[J]. 公路工程,2008, 33(6): 64-68.

[34] 王祥骝, 张雅琪. 轨道运输与城市机能结合的新思维——TOD 的规划概念[J]. 都市快轨交通, 2004, 17(5): 9-12.

[35] 陈莎, 殷广涛, 叶敏. TOD 内涵分析及实施框架[J]. 城市交通, 2008,6(6): 57-63.

[36] 韩连平. 基于TOD 的城市综合交通规划与城市总体规划契合研究[D].山东建筑大学, 2010.

[37] 邵源, 田锋, 吕国林, 等. 深圳市TOD 规划管理与实践[J]. 城市交通,2011, 9(2): 21, 60-66.

[38] 管驰明, 崔功豪. 公共交通导向的中国大都市空间结构模式探析[J].城市规划, 2003, 27(10): 39-43.

[39] 杨忠振, 李大洲. 公交导向发展策略及其在中国城市的应用研究[J].城市交通, 2004, 2(2): 15-18.

[40] 张明, 刘菁. 适合中国城市特征的TOD 规划设计原则[J]. 城市规划学刊, 2007(1): 91-96.

[41] 金鑫, 张艳, 陈燕萍, 等. 探索适合中国特征的TOD 开发模式——以深圳市地铁深大站站点地区TOD 开发为例[J]. 规划师, 2011, 27(10): 66-70.

[42] 张京祥, 朱喜钢, 刘荣增. 城市竞争力、城市经营与城市规划[J]. 城市规划, 2002, 26(8): 19-22.

[43] 张宝贤. TOD 模式在广州轨道交通中的发展——以轨道三号线和四号线为例[J]. 建设科技, 2006(13): 122-123.

-

度假型滨水片区设计策略研究——以海阳市亚沙新城二期规划设计为例

备注:《城市建筑》 2015年01月中刊

作者:雷志强、孔婷婷

摘要:随着我国城市和乡村的快速发展,城乡统筹建设速度逐渐加快。给排水工程规划是我国城乡规划建设的重要内容,城乡给排水工程的合理规划,可以有效支撑城乡的协调发展。本文首先通过国外城乡一体化给排水工程规划建设的概述,总结得出对我国城乡一体化给排水建设的启示,并以广东省台山市为例进行实证分析,结合城乡规划建设过程中给排水工程存在的问题,以及结合当地实际状况,提出城乡给排水规划工作应以整个城乡的区域空间作为施行载体,遵循区域协调、统一规划、有序推进,城乡平等、给排水设施共享等基本原则的基础上,运用恰当的方案进行水资源的优化配置,统筹城乡一体化给排水工程的建设规划,以达到城乡给排水设施共享和进行统一化管理的目的,以促进城市与乡村的协调发展。

关键词:城乡统筹,城乡一体化,水资源,给水工程,排水工程,规划

1前言

城乡给水排水工程规划是城乡规划重要的基础设施规划之一,是城乡规划不可或缺的重要篇章,是营造优质便利的城乡环境、切实提高城乡服务能力和质量的基本保证,是我国城乡经济社会赖以生存和发展的重要支撑。给排水规划作为城乡总体规划中的重要支撑要素,无论是水源保护,区域水资源平衡和区域供水规划,还是区域污水排放处理等,均对我国城乡统筹发展起着至关重要的作用,因此,编制科学可行的城乡给水排水工程规划可为城乡给水排水系统的建设和管理提供坚实可靠的依据。

本文选取广东省台山市为研究对象,以《台山市城市总体规划(2014-2030)》的编制为契机,分析当前城乡一体化基础设施构建的迫切性和必要性,提出相应的给排水工程统筹规划的对策,为城乡给排水工程规划提供参考。

2国外城乡一体化给排水工程建设及对我国的启示

2.1国外城乡一体化给排水工程建设概述

发达国家在发展过程中采取了很多政策措施,以此提升城乡一致性。欧盟各国、美国、日本、韩国等在城乡一体化的进程中,首先提升农村地区的给排水设施条件,改善农村面貌,从感观上缩小城乡差距。在供水、污水处理等方面实现城乡统筹建设,将城市给排水设施的服务范围逐渐扩大到周边的村镇。

2.1.1美国

美国自20世纪30年代以来,一直重视农村给排水设施及社会事业建设,实施一系列措施加强农村各项给排水设施和公共服务设施建设,为缩小城乡差距提供了基础保障。

美国的农村与城市通常适用同一套污水治理的法律体系,在实施过程中强调家庭或个人自主,国家通过一些项目和计划进行组织、管理和支持。联邦政府和各州政府对分散污水治理越来越重视,推出了不少项目计划对分散污水治理进行支持。近年来,美国等西方国家已经认识到,随着技术和管理的进步,分散污水处理的水质和经济性不仅可以达到城市集中治理的水平,而且在能源、环保、投资等方面还具有很多优势。目前美国分散污水治理大约服务1/4的国家人口,已被看作是一种永久性的设施建设,具有与城市排水系统同样重要的地位。

2.1.2日本

日本经济起飞在20世纪五六十年代以后,但在农村给水供应、污水治理过程中,卫生问题、建设问题、环境问题同时存在。如早期日本乡村家庭污水治理以单独粪便处理为主,进入20世纪80年代后逐渐发现其他农村生活污水对环境的污染也非常严重,为此环境省推出多项政策计划来鼓励农村家庭的合并污水处理。

为了加速城乡一体化,规范和管理农村低区的卫生、建设与环境保护,日本建立了一套不同于城市的乡村污水治理的法律体系,并建立了一套政府主导、居民参与的实施体系。并且设立了多种资助和补贴项目,增加财政在农村给排水设施建设方面的投入。通过加强农村给排水设施建设,日本农村的生产、生活条件得到了很大的改善,到20世纪80年代中后期日本全国村镇的给排水设施建设已达到城市水平。

2.2对我国城乡一体化给排水工程建设的启示

2.2.1坚持政府主导,自上而下的统筹协调给排水资源及各方利益

城乡一体化给排水的建设需要充分发挥政府的主导作用,在建设资金的筹措、统筹区域有限的资源、协调利益相关方的利益和建立健全给排水设施管理制度等方面,加强政府的主导地位,适时引导社会各方面力量共同参与,提高政府的公共服务能力。

2.2.2科学编制规划,因地制宜、因时制宜地进行给排水设施规划

促进和实现城乡一体化是一项涉及全社会、多领域、多环节的系统工程,制定科学的发展规划是推进城乡一体发展的重要工作,规划能够帮助政府进行正确决策,有步骤、有计划、分阶段地进行城乡一体化基础设施建设。

2.2.3开展公众参与,解决村镇居民切身相关的实际需求

城乡一体化基础设施建设是与村镇居民生活及村镇面貌息息相关的。在城乡给排水工程规划编制的过程中,要尊重当地居民的习惯和意见,避免建设形象工程。在基础设施的建设过程中,鼓励居民自发的成立或加入相关组织,对建设情况进行有效监督,真正维护自身的权益。

2.2.4形成长效机制,保证城乡一体化发展有据可依

城乡一体化给排水的建设应在国家政策的支持下形成长效机制,完善经济、法律、行政手段相结合的调控方式。创新社会管理机制,大力推进社会管理创新,改变城乡分割、条块分割的管理方式,逐步形成城乡社会管理一体化的体制,形成城市工作与农村工作对接、良性互动的新格局。

3台山市给排水现状概况及存在问题

3.1给排水现状

3.1.1给水现状

3.1.1.1水资源

(1)水资源总量

台山市多年平均地表水资源量41.6亿立方米,多年平均地下水资源量7.66亿立方米,因地下水主要是河川基流量,与地表水重复水资源量为7.66亿立方米,故台山市多年平均水资源总量为41.6亿立方米。

(2)现状水资源可利用量

台山市当地地表水资源可利用量为15亿立方米,地表水资源量可利用系数为0.36;台山市地下水资源量7.66亿立方米,均为河川基流量,故可利用量为7.66亿立方米。台山市水资源可利用总量为地表水资源可利用量与地下水资源可利用量相加再扣除两者之间重复计算量。据此得到台山市水资源可利用总量为15亿立方米,占水资源总量的36%。

3.1.1.2给水设施

台山市现有乡镇级以上自来水厂28间。中心城区的台城水厂规模最大,设计供水量12万立方米/日,其余水厂规模普遍较小。设计日供水量万吨以上的水厂仅有6座,即台城供水厂,大江镇自来水厂、水步新水厂、四九水厂、海宴水厂、上川北斗水厂。台山市自来水厂设计供水规模总计达24.91万立方米/日。

3.1.2排水现状

3.1.2.1排水体制

除台山市中心城区采用合流式截流制外,市域大部分乡镇及农村地区为雨污合流排水体制,排出口分散,生活污水和生产污水未经处理就直接排入水体,影响环境并对水体造成一定程度的污染,有的水体已达到严重污染。

3.1.2.2污水设施

台山市现状有污水厂5座,包括中心城区的台城污水处理厂,现状处理规模为9.6万立方米/日,设计规模为日处理总量为8万吨/天,已超规模运行。市域除海宴镇、广海镇、斗山镇和大江镇分别有一座镇级污水厂外,其余集镇及农村地区无现状污水设施。

3.2现状存在的问题

3.2.1城乡布局分散,各自管理,给排水资源未充分整合利用

台山市大部分农村地区都采取自行、分散供水方式,一个村设一个供水站,一个镇建一个水厂,彼此独立、各自为政现象普遍。另一方面,台山市城镇之间、各乡镇之间的产业结构布局多考虑本地区的局部水资源需求与环境效应,缺乏全局统一协调,缺乏相互支持,例如随着中心城区的不断发展,用水量不断增加,本地水资源已不能满足当地发展需求,甚至到了缺水的程度,而市域其他区域还有大量的水量富余,城乡水资源未得到优化配置。

3.2.2城乡给排水设施建设不均衡,存在明显差距

台山市给排水设施建设存在较大的城乡差距。中心城区基本可以满足用水要求,并已实现了合流制截流式污水体制的建设。而台山市域乡镇均存在供水、污水处理建设长期严重滞后的问题,部门乡镇及农村地区现状给水不足、损漏严重、部分村庄采用简易的地下水打井取水、大部分乡镇及农村地区未建设任何污水收集处理设施,雨污合流,污染水体。广大农村无法享受和城市居民相同的给排水保障。

3.2.3城乡给排水存在标准不统一现象

在一些标准上也有差异,比如我国现行的《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)适用于城乡生活饮用水,但适用于农村的是《农村实施生活饮用水卫生标准准则》中提出的水质分级要求,这在客观上区分了城乡水质标准。

3.2.4城乡一体化给排水设施建设缺乏科学规划做指导

规划是建设的基础。目前台山市很大一部分给排水工程的规划范围侧重于城市,农村方面的给排水设施规划侧重点偏少;另外各镇各自编制规划,缺乏统筹兼顾,规划内容也很少覆盖到农村地区,难以统筹协调城乡关系,村镇给排水设施建设缺乏依据,建设的随意性较大,导致基础设施布局、规模不合理等问题。

3.2.5农村给排水设施维护管理问题突出

乡镇及农村给排水设施存在重建设、轻管理的问题,台山市市域许多地区给排水设施建设运行多年,但运营、维护资金不足,缺乏维修管理,存在老化严重,导致部分给排水设施无法正常运行,甚至被闲置。

4城乡统筹发展下的给排水工程规划

4.1给排水规划原则

城乡一体化的给排水系统规划要从城乡区域整体考虑,给排水建设必须从区域范围整体综合研究,协调中心城区与乡镇、农村地区,合理地长远规划给排水系统。

按照台山市水资源的分布特征以及给排水现状,因地制宜地构建给排水网络体系,立足长远,有规划、有步骤地兴修水源工程,从源头改善水质,降低生产生活用水风险,完善现有管网设施,加强饮水工程建设力度及监管,在管理体制上应适度创新,实现城乡水资源的统筹综合利用和城乡给排水工程的共享。

4.2水资源优化配置及承载力分析

4.2.1水资源优化配置思路

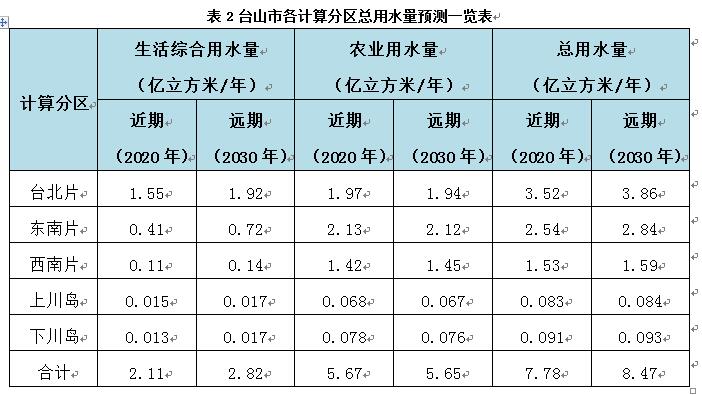

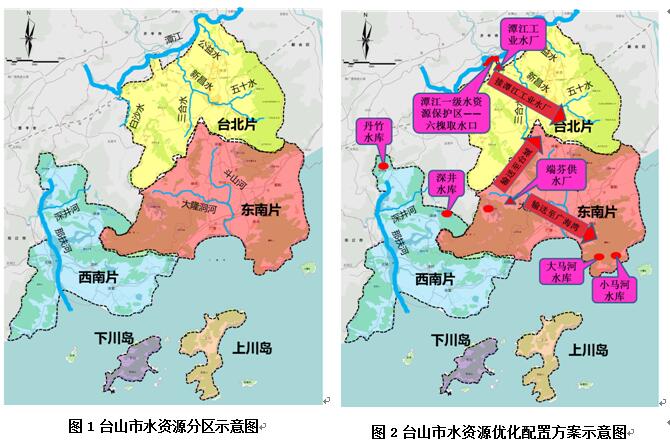

(1)台山市各片区(各片区划分详见表1和图1)充分利用本区域现状水资源,优先向就近区域取水。

(2)近远期,台北片跨区域调水与分质供水相结合。

(3)各片区通过新建、扩建水库等工程增加水资源可供给利用量,尤其是上下川岛。

(4)远期各片区考虑将再生水、雨水、海水淡化等非常规水资源当做备用水源。

4.2.2需水量预测

本次总用水量计算包括城乡生活综合用水量和农业用水量的总和,其中城乡生活综合用水量指城市居民生活用水量、乡镇居民生活用水量、农村生活用水量、第二产业用水量、第三产业用水量的总和。台山市各分区用水量情况如表2所示。

注:因上下川岛相对独立,用水量较小,计算结果保留三位小数,其余片区按保留两位小数考虑。

综上所述,预测台山市近期(2020年)和远期(2030年)年用水量分别约为7.78亿立方米和8.47亿立方米。

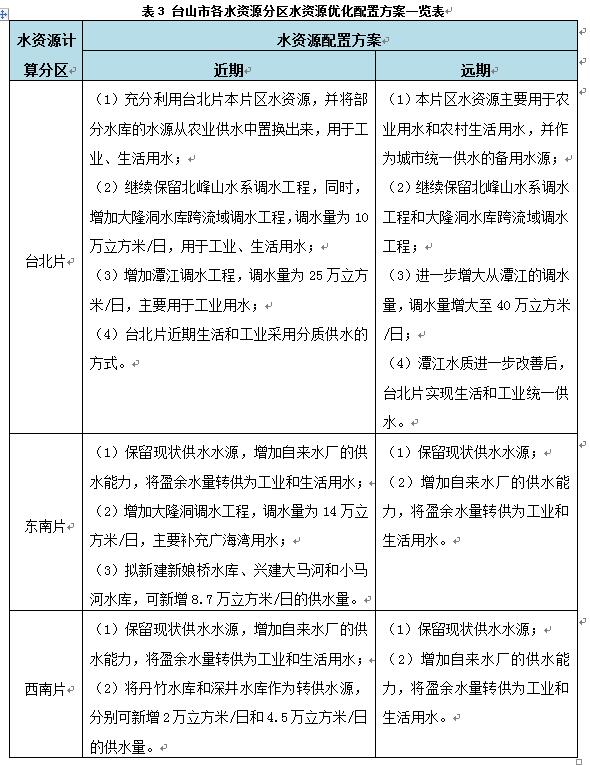

4.2.3各水资源分区配置方案

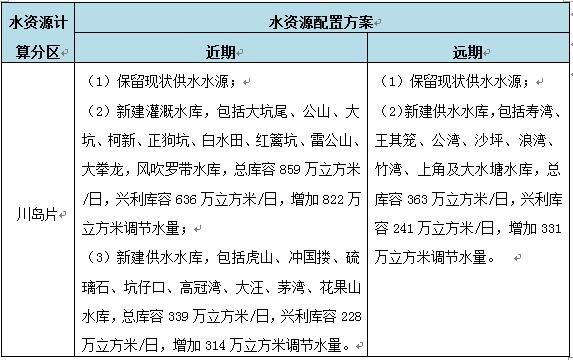

结合本次水资源研究配置思路,各水资源分区主要水资源优化配置方案如图2和表3所示。

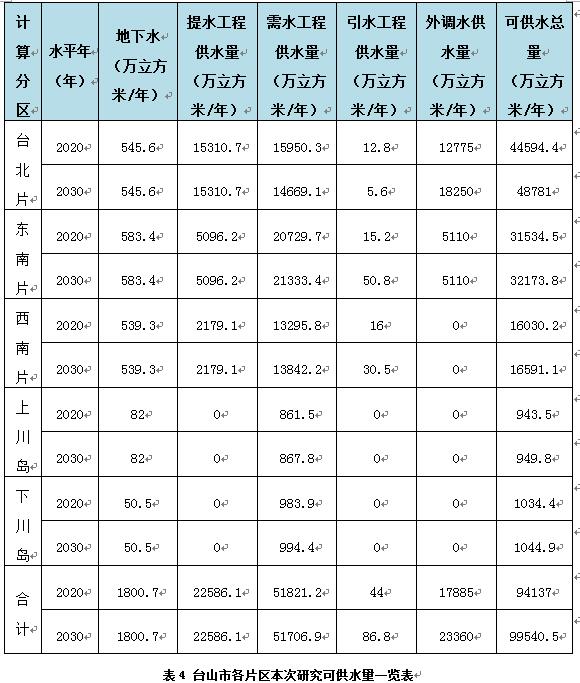

4.2.4优化配置后可供水量

并结合本次研究水资源配置方案,规划可供水量如表4所示。

4.2.5水资源供需平衡及承载力分析

通过台山市各分区用水量预测和优化配置后可供水量分析,可知在实施一系列水利工程后,各水资源分区在各规划水平年下水资源供需可基本实现年际平衡。

同时,由于台山市水资源分布不均、局部可利用水资源不足,虽然水资源供需能够基本实现年际平衡,即使是丰水年,若年内调度不当,也可能引发供水困难,需加强水资源统一管理,完备水资源工程和非工程措施。

4.3台山市城乡给排水工程规划

根据对台山市给排水的现状分析,城乡给排水水平差异较大,因此应当合理确定城乡统筹在经济社会发展中的作用,加快促进城乡产业结构调整和优化,使给排水规划在城乡之间形成互补结构,实现统筹开发利用。

4.3.1城乡给水工程规划

4.3.1.1供水系统

规划台山市域以区域联合供水为主,分散供水为辅的方式。区域供水不仅为城镇供水,还同时向周边广大农村供水,把区域内的若干水厂联合成一体,统一开发和分配水资源的供水系统。

按照水资源平衡确定的计算分区,台北片的台城和台城周边镇区、工业区、有条件的农村地区逐步联网形成区域供水,同时,通过大隆洞水厂供水管网可以连通台北片和东南片,形成更大范围的区域供水;东南片、西南片逐步联网形成城乡区域一体化供水;北陡镇、上下川岛和部分农村区域结合当地情况,采用集中与分散相结合的供水方式。

但是即使是采用分散的自行供水,在一定时间、空间或经济发展程度条件下,也应进行区域性供水集中管理,对其管辖范围内的供水部门和相关企业实行人才和资源的合理配置,这对提高水质和供水普及率,提高供水整体服务水平都具有重要作用。

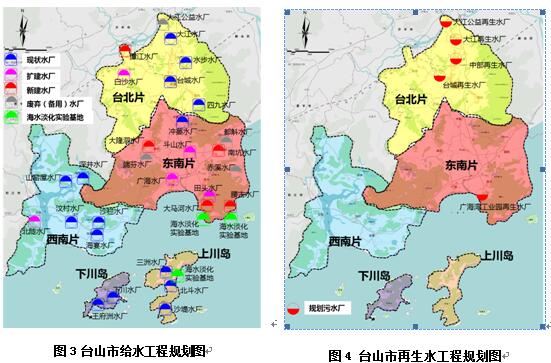

台山市城乡供水系统图详见图3。

4.3.1.2供水水源

规划台山市台城城区水源以北峰山水库群、潭江、大隆洞等组成的多水源供水,以雨水利用、再生水作为辅助水源;县域镇区及农村地区以水库为主要水源,以雨水利用、地下水为备用水源。

4.3.1.3给水设施

台山市中心城区规划保留台城水厂;北部工业区规划废弃大江公益水厂,规划保留水步水厂和大江水厂;广海湾工业区规划扩建田头水厂,规划新建大马河水厂;市域其他地区规划废弃都斛水厂、端芬水厂、赤溪水厂,规划保留水步水厂、四九水厂、大江水厂、冲蒌水厂、山窑屋水厂、深井水厂、海宴水厂、沙栏水厂、汶村水厂、三洲水厂、北斗水厂、沙堤水厂、下川水厂、王府洲水厂,规划扩建白沙水厂、斗山水厂、广海水厂、北陡水厂;规划新建潭江水厂、大隆洞水厂、南坑水厂、腰古水厂、那金给水泵站。供水设施规划详见图3。

4.3.1.4再生水利用

再生水利用主要用于中心城区、北部工业区和广海湾工业区。

结合污水处理厂建设,规划在中心城区新建台城再生水厂;北部工业区新建大江公益再生水厂、大江再生水厂和中部再生水厂;广海湾工业区新建广海湾工业园再生水厂。再生水设施详见图4。

4.3.2城乡排水工程规划

4.3.2.1排水体制

中心城区合流制截流式排水体制逐步改造为雨污分流制,新建地区完全实行雨污分流排水体制;市域各镇区和农村地区逐步改造为雨污分流排水体制。

4.3.2.2处理方式

集中与分散相结合的污水收集处理方式。中心城区、工业区、镇所在地、旅游集中开发建设区,规划污水经污水厂统一处理排放;市域农村地区临近城镇的区域,尽量排入城镇污水厂统一处理;相对比较偏远的村庄,可以将相对集中的两三个村庄的污水进行集中,并就地建设处理设施进行污水处理;对于受限于地形无法进行污水集中处理的村落,需要根据地形特征分区进行污水分散收集处理,污水处理设施应该以小型的一体化处理设备以及自然处理方式为主,并充分利用天然湿地等措施进行处理,尽可能降低排放至自然水体中的污染负荷。

5城乡给排水统筹利用对策

5.1充分发挥城镇的带头作用

将中心城区作为引领区和示范区,发挥中心城区对周边其余乡镇的示范引导效应,通过城乡间水资源的协调利用和给排水设施的相对均衡化布置,为城镇与乡村提供同等的资源条件,促进乡村的迅速发展,逐步缩小城乡差距。

5.2积极完善各项法律与制度

完善相关法规,建立给排水工程建设及监管职责制度体系,明确管理权限,形成规划、建设、维护、监督各部门明确的权利、职责和监管机制。

5.3努力构建多元化融资渠道

借鉴市场经济规律为给排水工程建设提供多元化的资金来源。改变原有的封闭运作,推行政府主导、市场运作的模式,多渠道筹集各方资金,按照“谁投资、谁受益”的原则,确定投资利益激励机制,保证投融资体制的长效发展,推动城乡给排水事业的全面提升。

6结语

在分析总结了国外城乡给排水工程规划的基础上,以广东省台山市为例,评价了给排水现状及存在的问题,并对水资源需求进行了预测,重点探讨了台山市在城乡统筹视角下如何进行水资源和给排水设施的配置,并提出在台山市水资源开发利用及给排水规划中应充分发挥城镇的示范带动作用,积极完善各项法规与制度,努力构建多元化融资渠道。

注释

1、参照《台山市城市总体规划(2014-2030)》中关于台山市城乡用地布局规划、水资源利用、给排水规划等内容。

2、参照《美国和日本乡村污水治理的组织管理与启示》中关于美国和日本农村污水处理与城乡一体化同步规划建设的案例。

参考文献

[1] 范彬,武洁玮,刘超,严岩。美国和日本乡村污水治理的组织管理与启示[J]。中国给水排水,2009,05。

[2] 封玲。城乡统筹背景下的给排水工程规划探讨[J]。规划与设计,2014,07。

[3] 吕存阵,信昆仑,陶涛。南方丘陵地区城乡一体化供水管网规划研究[J]。给水排水,2010,02。

[4] 王瑞玲,王建辉。城乡统筹基础设施建设的对策研究[J]。生产力研究,2009,07。

[5] 吕园。城乡统筹视角下给排水规划研究初探——以陕西省咸阳市为例[J]。地下水,2011,03。

[6] 杨建军,曹静。城乡一体化的供排水系统规划初探[J]。浙江大学学报,2006,01。

-

现代商业街区规划设计初探——吴继芳、李明聪

[摘 要] 基于商业发展、商业空间布局的一般规律,以平顶山卫东区特色商业街发展规划为例,探讨如何实现传统商业街区的转型提升和营造活力、魅力的现代商业街区。

[关键词] 商业街区、商业业态、商业形象、空间布局

[Abstract] Based on the general rules of commercial development and commercial space layout, take development plan of featured commercial district in Weidong district, Pingdingshan as an Example, discusses how to achieve the transformation of the traditional commercial district and how to enhance and create a dynamic, attractive modern business district.

[Keywords] Commercial District, Commercial Activities, Business Image, Spatial Layout

一、项目背景

为加快发展城市中心商务功能区和特色商业区,推动服务业集聚发展,增强城市发展实力和辐射带动能力,培育新的经济增长点,促进新型城镇化、新型工业化、新型农业现代化协调科学发展,2012年河南省人民政府下发《河南省人民政府关于促进中心商务功能区和特色商业区发展的指导意见》,平顶山卫东区特色商业街区发展规划顺势而生。

卫东区特色商业区建设有利于提升城市功能,增强城市辐射带动作用;有利于促进产业结构优化升级,形成城区经济新的增长极点;有利于服务业集聚发展,增创发展新优势。项目位于平顶山市商业中心,总用地面积85.96公顷。

二、发展现状

卫东区特色商业街区作为平顶山的核心商圈,地位突出,商气人气旺盛,但现状发展仍存在一些亟待解决的核心问题:

(1)现状商业业态主要以日用百货、服装服饰、烟酒粮油、肉类调料、五金建材,业态复合多样,但商业档次不高。

(2)商业街区内目前仅有两家百货商场整地块布局,其他大部分商业以沿街一层皮布置为主,商业空间水平层次较低,商圈效应发挥不足。

(3) 特色商业街区内混杂低档商业街、肉类粮油专业市场、百货商店、酒店、旧村等功能,整体商业空间形象不佳,交通组织混乱。

三、任务判断

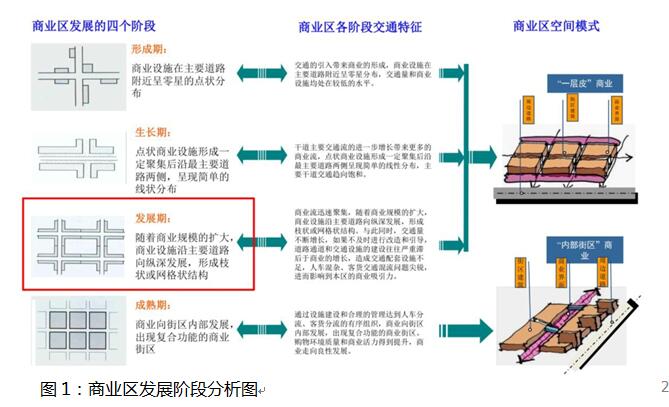

1.商业区发展一般规律

商业区发展一般经过以下四个阶段:

形成期:商业设施在主要道路附近呈零星分布,商业设施、商业业态均处在较低的水平,一般以日常商业服务为主;

生长期:点状商业设施形成一定聚集后沿最主要道路两侧呈现简单的线性分布,逐步形成商业街,商业街空间尺度小,商业业态逐步丰富,商业、餐饮、百货逐步混杂;

发展期:随着商业规模的扩大,商业设施沿主要道路向纵深拓展,形成枝状或网格状结构,生长期商业业态混杂布局的形式逐渐改善,逐步形成不同功能的特色商业街和步行街;

成熟期:商业向街区内部发展,出现复合功能的商业街区,购物环境质量和商业活力得到提升,现代化的商业街区形成。

以上四个发展阶段中,在形成期、生长期、发展期的商业空间模式均为沿街一层皮布局模式,到成熟期才发展成为商业街区布局模式。现代商业街区店群结构的合理性表现为多业态并存互补,为顾客提供“一次购足”的购物环境,并提供休闲、娱乐、餐饮等多种服务和体验。

2.任务判断

根据商业区发展的一般规律和卫东区特色商业街的发展现状判断,卫东区特色商业街区处于发展期,随着近期大型商务中心、商业综合体的入驻,商业向纵深方向拓展,形成商业特色街区的发展趋势不可逆转。

卫东区特色商业街区发展目标将是功能复合互补、业态多样的现代综合商业区;作为集中展示平顶山市现代商业形象的标杆区域。

为此,本次规划有两个核心任务:

(1)如何实现卫东区特色商业街转型提升;

(2)如何营造活力、魅力的现代商业街区。

五、转型提升策略

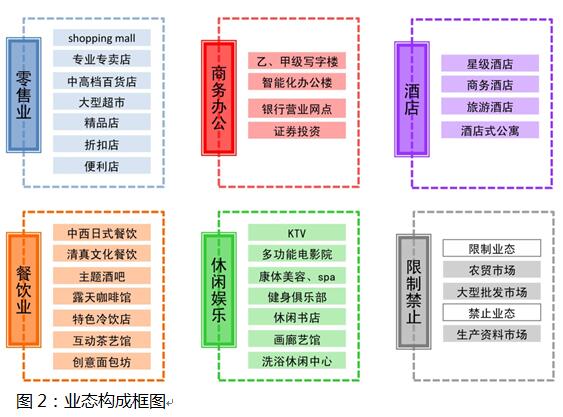

1.优化业态、升级规模

改变现状商业规模小,布局分散,经营方式简单粗放的特点,优化商业业态,重点发展大型零售商业、中高档的餐饮服务、休闲娱乐服务、星级酒店、高档办公写字楼等商业商务业态,同时升级商业规模,实现规模效益,引领平顶山市商业集聚发展。

限制农贸市场、大型批发市场在中心商业区的发展,现状存在的结合改造逐步进行外迁;禁止生产资料市场的入驻。

2.优化布局、彰显特色

功能上凸显商业中心特征,增加商业、商务、酒店、娱乐等功能,适当控制居住功能,结合交通、自然要素、现状业态分布等条件,对范围内的大型商业区、特色街区、休闲娱乐区、商务办公区等功能区布局重新优化。

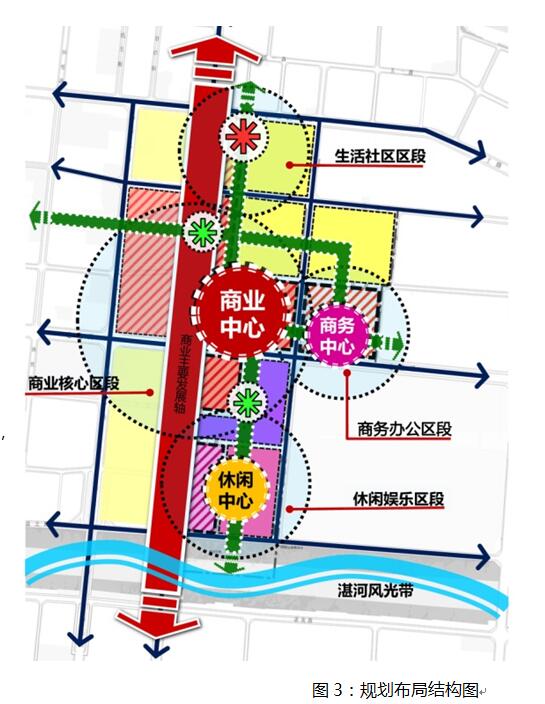

规划形成“一轴、两心、四区” 的布局结构。

一轴:指沿开源路形成片区商业主要发展轴;

两心:指商业中心和商务中心;

四区 :包括商业核心区段、商务办公区段、休闲娱乐区段和生活社区区段。

商业核心区段——结合现状鹰城世贸广场和已批的商贸中心项目,形成商业核心区段,与西侧新华区商业中心形成规模效应,是大型购物中心、百货商场、综合体集中布置区域;

商务办公区段——以已批项目商务中心为启动,形成商务办公区段,彰显高档写字楼、银行办公、证劵投资等办公特色;

休闲娱乐区段——结合湛河滨河公园,形成休闲娱乐区段,彰显星级酒店、休闲娱乐、特色餐饮等功能;

生活社区区段——主要保留现状的居住功能,步行街进行改造,完善社区配套商业设施,形成生活社区区段。

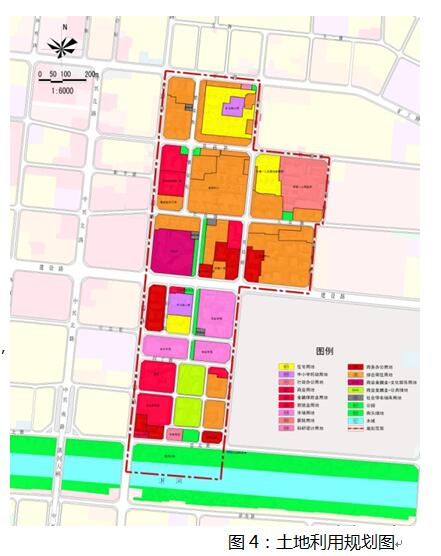

3.混合用地、弹性开发

在土地开发上,一是提高商业功能比例,突出商业区功能特征。规划商业、办公及商住混合用地由现状的14.97公顷,占总用地17.41%,提升到50.68公顷,占总用地的58.96%。

二是加强用地混合使用,增添片区活力,保证开发弹性 。包括商业与商务办公混合、商业与居住混合、商业商务办公与娱乐康体设施混合等,规划混合用地44.69公顷,占总用地的51.99%。

六、空间布局策略

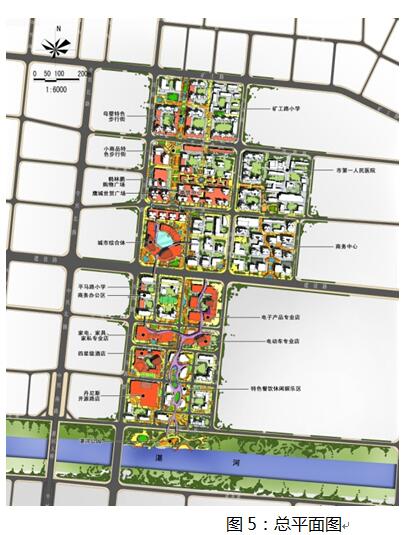

1.打造街区、升华形象

以标杆项目为驱动,深化片区作为平顶山商业核心区的形象,将片区由沿街商业改造成现代商业街区,作为城市对外展示的形象窗口。

一是沿主要干道,营造商圈氛围。沿开源路、建设路集中布置大型商业、商务办公设施,营造商圈氛围,打造商业界面,充分体现城市现代商业集聚区的形象;沿建设路形成金融办公集聚带,集中布置高档写字楼、商务酒店、总部办公等,体现高档商务办公形象。

二是分区段,彰显空间特色。规划形成以大型商场、购物中心为核心的商业集聚区;以商务会议、银行网点、投资证券等为核心的商务办公集聚区;以数码电子、家居家电、电动车等为核心的专业专卖市场段;以星级酒店、餐饮、休闲娱乐为核心的休闲娱乐区段;以中高档居住社区、多层、高层居住区为核心的生活社区段。

三是选区位,打造标志节点。规划选择在开源路和建设路交叉口布置地标性的综合体,布局大型多层商业购物中心、超高层办公、公寓,集中展示平顶山市核心商业圈的形象。

2.梳理交通、提高效率

特色商业街区是物流、人流汇集的核心地区,人车混杂、交通拥堵、停车位紧缺等是商业街区的核心交通问题。 因此,对特色商业区进行科学合理的交通规划与组织管理,将有利于创造安全、畅通、有序的道路交通环境,进一步提高特色商业区综合竞争力。

一是增加支路网密度,加强交通微循环。规划整体路网密度由9.0km/km2增加到13.0km/km2。考虑到作为商业街区的实际使用,路网间距适宜控制在100-150米左右,满足大型商业设施的交通需求,临主干道作为店面主入口,支路作为进货通道。

二是分类分时组织车流,提高道路使用效率。在交通预测基础上,规划通过合理的交通组织,科学合理的分时、分路、分车种、分流向使用道路,使道路交通处于相对有序、高效运行的状态。

三是优先预留公交系统,提高公交出行分担率。规划建议新华路、建设路、矿工路等公交线路密集的道路设置公交专用道,在建设路劳动路交叉口西北侧设置一处公交首末站,在大型的交通吸引点和产生点增设公交站点,确保公交站点间距不超过500米。

3.优化环境、创造活力

内部通过增加小学、幼儿园等教育设施,垃圾转运站、社会公共停车场等基础设施,街头公园、广场用地,绿化廊道等公共开放空间,完善商业街区的配套服务,优化商业区购物环境。

同时,将内部公共开放空间与商业、娱乐设施串联起来,形成富有活力、舒适的步行空间系统。

步行商业街:对传统步行商业街进行改造,加强商业空间的纵向延伸,通过增加临街小广场、街头绿地等,形成富有变化的步行空间,同时增加绿化、游憩休息观赏设施等,增加步行空间的舒适性和趣味性,最终形成连续的、并具有商业活力与消费吸引力的步行街区。

沿街步行空间:沿主要的商业界面,通过建筑的适当退让,形成沿街步行空间与临街的商铺店面便捷联系,通过在部分路口设置路口广场、街头公园等,作为人流集散和游憩场所。

绿化步行空间:结合临街的绿化带设置步行道,连接商业步行街,丰富规划区步行空间。

休闲街区步行空间:南侧结合餐饮、娱乐设施组织步行空间,形成相对自由富有变化的空间形式,南侧通过二层平台搭建,将步行空间与滨河公园连接起来。

滨河公园步行空间:在入口处设置集散广场,沿河步行空间强调观水、亲水功能,局部节点可设置观赏休息平台。

七、结语

通过对城市商业发展规律、商业街区的空间发展特征等分析,力求从商业业态选择、功能布局、空间形态、道路交通组织等方面入手,打造业态多样、功能复合、形象标杆、人气旺盛的现代商业街区,为平顶山商业中心区提供一个现代高效、科学可行的改造方案,促进平顶山商业发展,满足居民日益升级的消费需求。

作者简介

吴继芳,深圳市蕾奥城市规划设计咨询有限公司,主创设计师

李明聪,深圳市蕾奥城市规划设计咨询有限公司,设计师 -

城市给水排水工程合理规划的研究和探讨——雷新财

摘 要:随着我国城市化进程不断加深,城市的功能和结构都逐渐趋于完善,与此同时,城市的工业用水、居民用水等需求量也是日益增加,这对城市的进一步建设提出了新的要求。为此,本文根据实际工作经验,对城市给水排水工程合理规划作了相关的研究和探讨,以供大家参考借鉴。

关键词:城市给排水工程;原则;重要性;问题;合理规划措施

引 言:城市给排水工程是城市建设最重要的一环之一,也是衡量城市 建设发展水平的重要因素,更是关系到城市各项事业能否长远发展的核心要素。随着城市综合规划发展的逐渐进行,城市的给排水建设越来越受到各方的重视。根据新时期的治水方针,综合设计城市 给排水工程,加快水务一体化建设是城市综合建设的重中之重,未来,只有实现水资源的可持续供给,才能使城市经济平稳持续的运行。

1 城市给排水工程规划的主要内容

城市给排水工程设计是一个系统工程,分为供水系统、排水系统和循环水系统三个子系统。其目的是通过一定的规划,使排水收集、输送、净化、利用和排放几个环节上相互协调,使各环节的排水设施建设工程规模适宜,合理利用水资源。市政给排水工程宏观规划一般分为城市总体规划中的排水专项规划,某一规划区的总体规划中的排水专项规划、某一规划区的控制性详细规划。规划的主要内容有:市政给排水范围的划定,市政给排水量的预测,排水体制的确定,排水系统布局;原则确定处理后污水污泥出路和处理程度;排水工程位置、建设规模和用地的确定。

城市水系统规划要与城市规划协调。城市水系统规划是对一定时期内城市的水源、供水、用水、排水、污水处理等子系统以及其各项要素的综合布置。城市用水规划的总量平衡十分重要,必须优化组合各种节水、水重复利用等方案。要做到这些,首先要了解城市水利用规划,加强城市总体规划中的水专项规划,按照水的可持续发展观念制定城市水利用规划,内容应包括:地面水、地下水、雨水和海水等水资源平衡;供水、排水和污水再生利用等总量平衡;供水节水规划和污水处理与再生利用规划;水的生态循环规划;各类水工程设施的布局和规模等。对当前我国的城市水系统建设中经常出现的规划不协调、建设不配套、管理不统一等问题,规划中要注意管网配套和供水、排水及污水处理能力的协调增长,确定规划期内水系统及其网络设施建设的规模、详细布局和运行管理方案。

2 城市给排水工程的规划设计原则

2.1 以可持续发展原则为指导,做好城市给排水工程的长远规划

从城市发展来看, 国家一线城市与二线城市的经济环境和发展条件正在发生转变, 相形之下, 由于人口压力较小, 二线城市往往具有更广阔的发展前景。另外,乡村城镇化速度正在加快, 尤其是基础设施建设也正在逐步跟进。

2.2 要因地制宜,做好水资源的统筹规划

众所周之, 我国水资源总量丰富而淡水人均占有量却远远低于世界平均水平。近年来,由于气候因素影响,持续干旱已造成水量明显下降, 再加上人们的过度开采和严重的水污染,水质也逐步下滑,许多城市严重缺水,城市生存环境恶化。如果这些问题得不到有效解决, 将会对城市的健康发展造成威胁。因此,要转换思路,将给水和排水结合起来进行思考, 建立给排水系统工程,以达到节水的目的,提高水资源的利用水平和循环利用率。

2.3 合理施工量阶段性分配,遵守循序渐进的原则

给排水工程包括给水系统、排水系统和建筑给排水,其涉及水源的寻找和调度,取、排水构筑管道设施和建筑的施工,是一项系统、复杂的大型工程,因此它的规划设计不可能一蹴而就, 而是要按照阶段任务需要来制定合理规划, 并且需要预估在每个阶段的实际操作中可能出现的问题及解决对策。

3 城市给水供水工程规划的重要性

3.1 解决城市水资源供需矛盾

随着我国经济水平的不断提高,我国的城市化建设水平也在逐渐深入,随之,城市水资源的需求也是越来越大,目前,我国城市人口正以千分之二的年增长速度持续发展,而且城市水资源供不应 求的状况也是日益显露。与此同时,伴随我国城市生活质量水平的日益提高,城市单位用水量也在不断提升。其中,工业用水量的增长比例尤 其突出。因此,必须对城市给水排水工程进行合理的规划,这样才 能避免不必要的浪费,实现水资源的最大化利用。

3.2 提升城市人口的用水质量

现如今,随着人们生活水平的提高,人们的生活节奏不断加快,随之,不仅对用水的数量,更是对用水质量提出了很大的要求。然 而,现实生活中,各种水资源污染、饮用水中毒情况时有发生,这 些都严重威胁了人们的安全和健康,严重情况下甚至会引发用水恐 惧。因此,为了跟上人们日益提高的生活质量要求,也为了人们的人身安全与健康,合理的规划城市给水排水工程迫在眉睫。

3.3 保证科学的污水排放处理

目前,随着我国城市经济的发展,我国的工业化水平大大提高,与此同时,城市工业污水的排放却成了一个难以处理的问题。实际 生活中,一些企业只为追求利益,不惜破坏环境,直接将污水、废 水直接注入河流中,严重降低的河流湖泊的水质。有些城市甚至因 此造成水资源污染严重,饮用水极度匮乏的情况。因此,通过合理 的城市给水排水工程规划,实现污水的科学排放处理意义重大。

4 城市给排水工程规划所存在的主要问题

4.1 开发观念缺乏前瞻性

我国城市给排水工程规划普遍存在的一个严重问题就是,缺少对工程的战略性远景规划和动态的近期建设规划,只看重规划期的终端状态,这样不能适应市场经济和城市不同发展阶段的不可预见性要求,造成工程规划的应变性和延续性差,在操作实施上也比较困难。

4.2 缺乏整体意识

在我国给排水工程规划中,统一性的观念还没有深入人心,在对城市各类用水的水质要求与给水、排水系统的关系进行研究时,往往不重视城市水资源的综合利用,造成对水资源的严重浪费,还不能对区域和流域进行综合开发,只对本城市水资源和水环境进行研究,却没有把区域或流域各类用水作为一个研究整体,对其进行平衡配置和整体优化。

4.3 不能从实际出发

科学有效的规划方法要以实事求是为前提,没有充分研究城市实际情况,对城市给水排水工程规划方案技术经济缺乏深层次论证,这就使得建设在盲目中进行,这样就不能为城市的合理发展提供技术支持等。

5 城市给排水工程合理规划的具体措施

5.1注重科学研究,运用现代科学技术

为给排水工程建设提供合理的技术支持。加大对城市给排水工程建设的科学研究,充分利用国际上成熟的先进科研成果和成功经验,特别是要充分利用最新的现代科学技术。

5.2强化水污染控制

明确城市水污染控制区范围与责任,对划定的水环境功能区实施总量控制制订相应的水环境功能区,实施总量控制,制定相应的水污染防治规划,明确水环境质量标准,特别是做好城市自来水厂水源地的保护,加快城市污水处理工程的规划与建设,严格控制城市工业污水生活污水和固体废弃物及有毒有害物质排放。

5.3广开投资渠道

用市场经济规律为给排水工程建设提供有效的资金来源。改“封闭运作”为“政府主导、市场运作”。在保证政府投资力度和财政资金来源的同时,建立良好的投资政策环境,多渠道的筹集各方资金,打破行业垄断,按照“谁投资、谁受益、谁担风险”的原则,确定投资利益驱动机制和风险约束机制,保证融资体制能够长效发展,推动城市供排水事业的全面发展。

5.4完善各项法规

用法律手段确保给排水工程建设及管理各项要求落到实处。确立国际通用的规则,通过行政立法,完善法规,建立明确的给排水工程建设及管理职责制度体系,明确管理权限,形成规划、建设、维护、监督各部门明确的权利、职责和监管机制。

5.5推进城市节约用水和城市污水回用

制订产业政策,促进城市低耗水的第三产业发展,提高第二产业中低耗水技术密切型工业比例,限制高耗水企业的发展,大幅降低单位产值耗水量水平,努力创建节水型城市。与此同时,要注重农业产品结构的调整,提供喷灌和滴灌技术,降低农业耗水量,提高我省淡水资源的利用率。

6 结束语

总之,城市给排水工程是城市重要的基础设施,是衡量城市建设发展水平的一个重要方面。因此,就需要我们要综合考虑城市建设的多方面因素,充分引入现代科学的技术为城市排水工程提供技术支持,从而进一步适应城市全面发展的新要求。

参考文献:

[1]丁振军. 我国水环境及城市给水现状与特点[J].广东建材, 2011(02).

[2]马德才.预防市政工程排水管道施工的质量通病[J].山西建设,2013(05).

[3]陈东.对城市给水排水工程建设中存在问题的思考与建议[J].科技致富向导. 2012(07). -

基于空间发展权益的乡村空间——钱征寒、陈叶龙、曾祥坤

备注:城市规划学刊(增刊),2015年第7期

[提要]新型城镇化下构建新型城乡关系的核心是尊重和保护乡村地区空间发展权益。现结合广州乡村地区规划实践,以空间发展权益为切入点,分析当前乡村空间发展权益受限的制度制约与逻辑。在此基础上,改变“以城统乡”的传统思维,以构建“城乡一体”的新型城乡关系为目标理念,围绕乡村空间发展权益的实现,提出保障乡村空间发展权益的改革思路与方向,并基于规划对空间发展权益界定的重要作用,提出村庄规划编制和管理的具体改进建议。

关键词:空间发展权益;新型城乡关系;乡村规划;空间政策;改革

On Rural Planning with Respecting to Rational Space Development Rights

QIAN Zhenghan, CHEN Yelong, ZENG Xiangkun

Abstract: During the new urbanization process in China, a key issue to build the new type of relationship between the city and the rural area is to respect and protect the interests or the space development rights of the rural residents. Taking the planning practice in Guangzhou’s countryside as an example, this article analyzed the current institutional constrains faced by planners and proposed a rural planning ideology in the perspective of respecting to rational space development rights. Thus, related reform mentality, directions, and detailed improvements were suggested for rural planning and village management in order to realize the ‘Central and rural areas coordinated development ‘in China, which is much different from the current ‘City-directed rural planning’.Keywords: space development right;new relationship of city and countryside;rural planning;spatial policies; reform

农村产权制度既涉及到农村集体和农民的切身发展权益,也是农村空间管理和规划编制的重要前提。当前,我国农村的产权制度还有灰色地带,产权关系普遍不清晰,农村产权主体和类型多元,加剧了农村问题的复杂性,也增大了农村空间管理和规划编制实施的难度。在政策和规划缺失、失效的情况下,乡村地区发展空间秩序较为混乱,城乡建设呈现二元化结构,城乡统筹和一体化发展的目标难以真正实现。

中共十八大以来,中央加大了农村体制机制改革的力度。十八届三中全会制定的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》和后续出台的一系列新型城镇化政策方针,基于健全城乡一体化发展机制、建立新型城乡关系的考虑,将深化农村土地制度改革、“赋予农民更多财产权利”作为政策突破的重点方向,目的就在于通过农村产权制度的完善,推进城乡要素平等交换,拓宽农民发展路径,弥合城乡差距。为积极响应国家政策,加快乡村规划管理,2013年广州开展乡村规划大会战,全面推进村庄规划编制工作。在这一工作过程中,为明确乡村地区规划管理的思路,专题开展了相关政策研究,以乡村地区空间发展权益的实现为线索,对国家新的政策思路进行解析梳理,探讨政策影响和后续实施路径,并对乡村规划编制实施如何进行相应的改革进行思考。

1 关于乡村空间发展权益

“空间”的概念包括了土地及其承载的附属物(邹兵,钱征寒,2005)。谈及空间,离不开土地,土地是承载各项建设的基本空间载体。对于乡村而言,以承包地、宅基地和集体建设用地这三类用地最为重要,三者构成了农村集体和农民个体生活和生产发展的主要空间基础。

为了便于探讨乡村地区空间管理问题,笔者所探讨的乡村空间发展权益,重点围绕上述三类用地的发展权益展开,主要考虑以下五种权益:①土地承包经营权。它是农民从事农业生产获取收益的依托,限于土地承包经营权并不是规划管理中的重点对象,本文不做深入讨论;②宅基地使用权。它是一种特别的用益物权。一般用益物权有占有权、使用权和收益权,可宅基地只有占用权和使用权,没有收益权。所以,宅基地制度变成农村以成员权身份无偿获得的居住权(刘守英,2014);③房屋所有权。农村私宅与宅基地存在实物上的不可分割和权能上的分割(刘守英,2014),之所以要将它与宅基地使用权分开,是因为它是一种私权,而宅基地在所有权上是集体所有的;④集体经营性建设用地产权。目前没有明确定义,但它是农村集体自我持续发展的重要基础,也是规划管理的重要对象,“建立城乡统一的建设用地市场”,指的就是集体经营性建设用地与国有土地同等入市,同权同价;⑤集体经济组织股权。它是集体经济组织的村民个人获取集体发展收益的渠道。该权益与空间管理并不存在直接关系,但考虑到多数集体经济组织的大部分收益来自租赁经济,而租赁经济又依托集体的建设行为得以实现,进行乡村空间管理不得不考虑集体经济组织股权问题。例如,广州市番禺区村庄摸查数据显示,2012年全区村庄集体收入总规模为20.9亿元,其中出租物业收入为17.4亿元,集体出租物业占总收入比重达83%(中国城市规划设计研究院,2013)。对于以租赁经济作为主要收入来源的村庄而言,村民的分红占农民收入的比重较高,剥夺了集体的空间发展权益,就相当于剥夺了农民个人的发展权益。

乡村空间发展权益的内涵要广于农村土地发展权,它不仅包含土地发展的权益,还包括乡村自决的发展权利、空间资源的自主配置、指标要素流动与交易以及获得空间救济的权益等,它是一种赋予农村集体、农民个体切实发展权益的基础性政策与制度设计。

2 现有问题与原因分析

从当前的制度环境和实际情况来看,乡村的空间发展权益受到了所有制锁定、土地用途管制、城市规划体制等多重制度因素的限制:①在实现农业国向工业国转变的目标下,我国的城乡基本利益格局就是农业为工业服务,农村为城市服务,由此形成了“以城统乡”的发展模式,而土地制度安排也成为服务于这一目标的主要工具;②“国家实行土地用途管制制度”,控制着农村土地的用途及其转变,并对农用地转为建设用地作了严格的程序规定;③在所有制锁定下,国家对农村集体土地的使用权流转作了严格的限制。这实质上就是规定了农地变建设用地实行按原用途征收,城市政府靠不断修编规划来扩大建设用地范围(张鹏,2010),征收农民集体所有的土地,并将之变为城市建设用地。而对于乡村而言,农村自身的发展和建设却不能自主利用土地。在所有制锁定和土地用途管制的过程中,农村集体的产权是非常不清晰的;④在当前的规划制度下,城市规划又将发展增益聚集在规划区之内的土地上,而规划区外的土地丧失了发展机会。也就是说,城市规划区的土地发展增益“聚集”了广大农民所“依法”丧失的土地发展增益(贺雪峰,2010)。可以说,土地、规划等方面的二元管理体制,导致了城乡空间发展权益的不平等,造成了城乡二元问题。

3 改革方向与政策路径

3.1 政策解读

围绕上文归纳的乡村空间发展权益,十八大以来农村产权制度改革的脉络可以归结到以下方面:①土地承包经营方面,在30年不变的基础上,稳定农村土地承包关系并保持长久不变,赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转及承包经营权抵押、担保权能,允许农民以承包经营权入股发展农业产业化经营;②宅基地管理方面,开展确权工作,保障农户宅基地用益物权,慎重稳妥推进农民住房财产权抵押、担保、转让;③集体经营性建设用地管理方面,在符合规划和用途管制前提下,允许农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股,实行与国有土地同等入市、同权同价,建立城乡统一的建设用地市场;④集体经济组织股权方面,保障农民集体经济组织成员权利,积极发展农民股份合作,赋予农民对集体资产股份占有、收益、有偿退出及抵押、担保、继承权。

上述政策思路,结合“缩小征地范围”、“建立兼顾国家、集体、个人的土地增值收益分配机制,合理提高个人收益”等要求,事实上力图改变“以城统乡”的土地开发模式,加大乡村空间发展权益实现的力度,让农村集体和个人分享更多城镇化带来的土地增值收益,并为农民提供了“带着资本进城”的路径。而由于农村集体和个人决策的分散性,地方政府具体落实时必须结合地情进行通盘的实施性政策设计,同时加大规划引导和管制力度,否则不仅这些权益的实现难以落实,而且乡村地区无序建设的局面反而有可能加剧。

3.2 乡村空间政策思路与方向

围绕空间发展权益制定乡村空间政策框架:①需要明确政策适用范围,也就是要建立城乡不同的管理思路;②要明确产权政策,进行空间确权,并界定产权的内涵;③要完善产权交易机制,保障乡村地区享有空间发展增益;④在赋予权利之后,对于政策、规划等因素所致的乡村地区发展权益受限情况,政府要建立补偿与救济机制,以保障发展的公平性。

3.2.1 建立“城乡分治”的空间管理思路

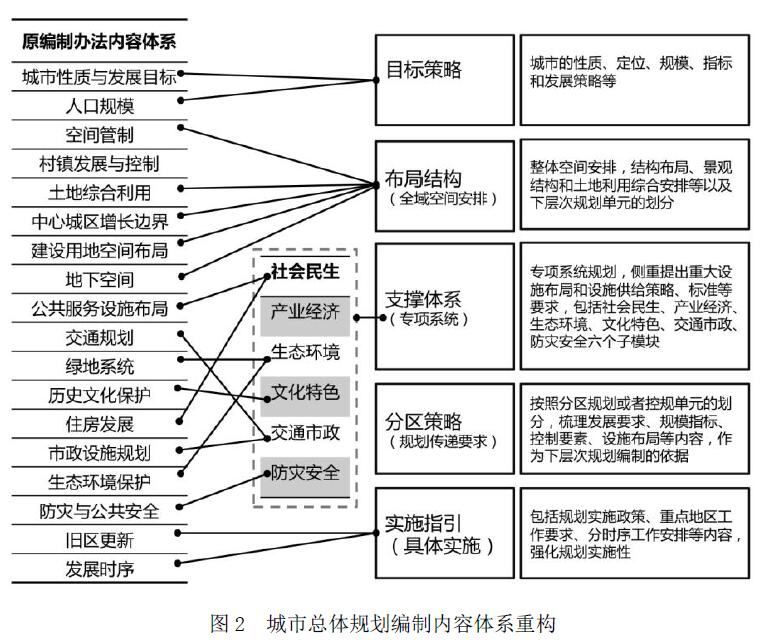

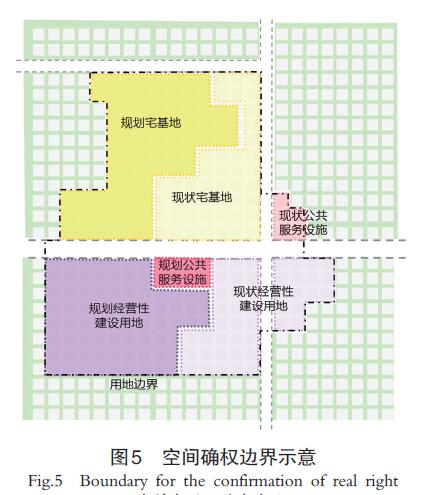

农村集体所有制的特殊性和农村产权主体的复杂性,决定了农村空间管理的对象和内容不同于一般城市地区。因此,“城乡一体”事实上反而要求建立“城乡分治”的空间管理思路,借鉴主体功能区思路,建立城乡政策分区(图1)。首先,农村和城市应采取不同的政策导向和管理手段;其次,考虑到农村地区内部,由于自然条件、经济区位、社会状况等因素的差异,政策的方向和力度也要体现差异性。不同地区采取不同的政策,目的在于体现政策的针对性和公平性。政策分区是后续空间确权、救济与补偿、村庄规划等具体空间政策开展的基础。

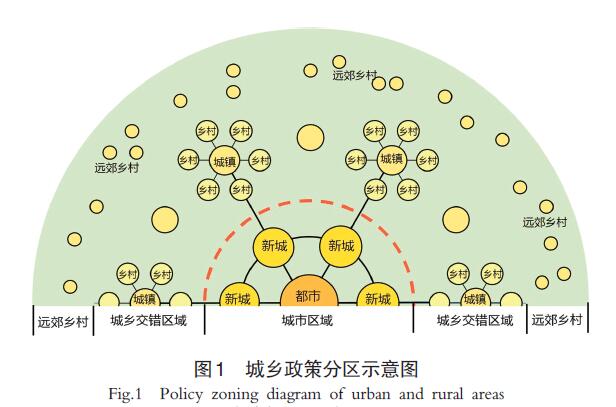

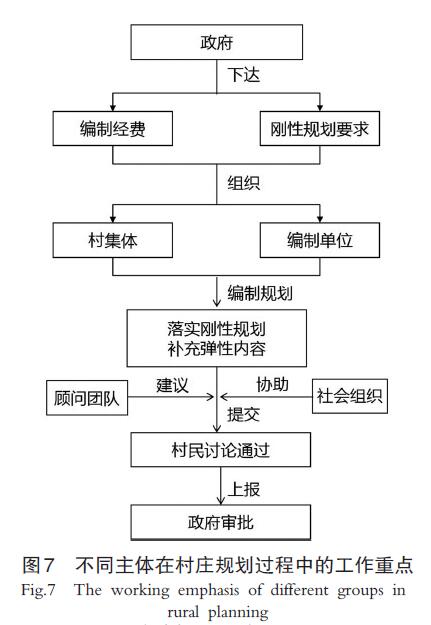

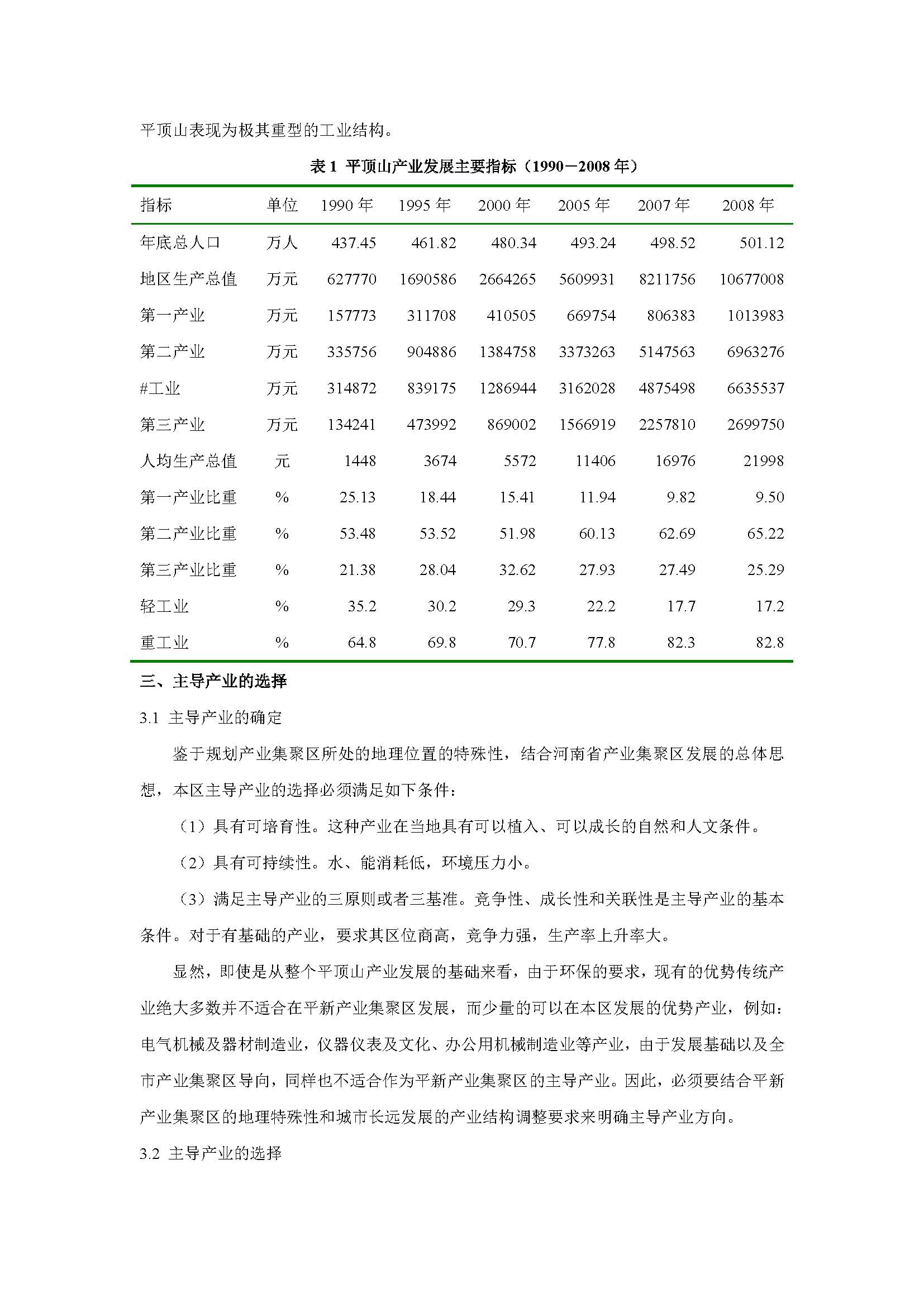

3.2.2 进行空间确权